FRIENDSHIP.主催のイベント『HOTSPOT Vol.2 』──Sugar House・Veg・Marnie、それぞれが語るライブへの熱意

INTERVIEW

2026.02.20

始動から約4年。生き様全てを込めたファーストアルバムはいかにして生まれたのか。メンバー全員インタビューでEnfants新作『Bedford Hedgehog』を紐解く

始動から3年10ヶ月。松本大(Vo/G)が「人生の精算」と語るアルバムは、ヒリヒリとしたサウンドと鮮烈なメロディーの中にロックバンドの本質的な格好良さが宿る一枚だ。松本大によるプロジェクトとして始まったEnfantsは、3枚のEPのリリースを経て、4人の生き様が交差する生々しいバンドへと変貌を遂げた。「ロックバンドたるものはなんぞや」という問いに向き合い、「引きこもりの賛歌」を掲げ、長い制作期間をかけてアルバムを作り続けてきた彼ら。4人へのインタビューで、アルバム制作の裏側、そして海外にもリスナーが増えつつあるバンドの今について語ってもらった。

身体の細胞組織から作り替えているような感覚がありました

─アルバム、名盤だと思います。15歳でこれに出会ってたら撃ち抜かれるタイプのアルバムだなと思いました。

松本大(Vo/G):ありがとうございます。良かったです。

─始動から結構な時間をかけてここに到達したわけですよね。

松本:ほぼ4年ですね。

─前々からビジョンもあったんだと思いますが、それも踏まえて、まずはシンプルに出来上がった手応えや実感は?

伊藤嵩(Dr):マスタリングの時に通して聴いて「これはなかなかいいアルバムができたな」という実感はありました。曲順や曲間もしっかり決めたんですが、バラエティもあるし、最後の曲まで一枚通して聴いた時にもすっと入ってきた。作って良かったなと思いました。

中原健仁(B):やっとまとまったもの、これさえ聴いておけばというものができて良かったなというのはありますね。全部録り終えて、個人的にはミックスやマスタリングなど音作りの部分で挑戦したこともあったんで、そういうのをしっかりやりきって。ちゃんとパッケージとして満足できるものができて良かったなっていう感じです。

大屋真太郎(G):いかんせん制作期間が長かったんで「まとまるのかな」っていう不安はあったんですけど。完成して聴いてみたら、自分たちを紹介する上でいい1枚になったなと思ってます。アッパーな曲もあればゆったりした曲もあるし、でも自分たちが言いたいことは3年前も今もあんまり変わっていない。いいものができたなと思ってます。

─松本さんはどうですか? 完成して、改めてどんな実感がありますか。

松本:人生の精算みたいな気持ちですかね。ここに至るまでの自分のあらゆる面が全部凝縮されている感じがあります。1枚目のアルバムが完成するまではそうありたいと思いながら生きてきたところはあるんですけど、制作が始まってからここに至るまでにかなり時間がかかってしまったので。1枚目のアルバムに3年10ヶ月かかっているとなると、さすがに「早く終わらせたい」という気持ちが僕にもすごくあって。だから、アルバムが完成した喜びというよりも、「ここから先自分はどんな未来と出会って、どんなことを形にしていくんだろう」っていう楽しみの方が強かったです。そういう意味で、これまでの人生を全て昇華するくらいのアルバムになったのかなっていうのはあります。

─シンプルに、これだけ時間がかかったのはなぜでしょうか?

松本:僕が曲を書くのが遅かったからですね......。そもそもは、これまでの自分を作り替える気持ちでもあったんですよ。このバンドを始めるにあたっての理念というか姿勢として、「ロックバンドたるものはなんぞや」というところが大きなテーマとしてあった。僕の中のロックバンドの定義って、曲うんぬんよりもそれを演奏して歌っている連中がかっこいいかどうかなんです。楽曲よりも人物にフォーカスが当たるところがあると思っている。つまり「ロックは生き様である」と僕は思ってるんです。それを感じてもらいたいなと。こう定義した自分がそれを体現できるのかどうかも含めて、楽曲と同じレベルで人物像も愛してもらえるようなものになりたい。つまり僕が言ってることがそのまま楽曲になってなきゃいけない。僕の一挙手一投足が音楽になってなければいけないと思って。

─なるほど。根本的なところの発想があった。

松本:その上で、何をすれば伝わっていくだろうかを考えた時に、現代で生きる一人の人間としての「怒り」が軸にあると、それは強いものになるんじゃないかなと思ったんです。で、その怒りはやっぱり現代を生きるものとしての閉塞感や虚無感だと思う。それを軸に音楽を作っていくのであれば、自分もまず引きこもりになろう、と。アルバムが完成するまでは家にこもりっぱなしだったんですけど、ここには自分の中で革命を起こしたい、みたいな気持ちがあって。

─革命を起こしたい、というと?

松本:僕、わりとサービス精神旺盛な人間なんで、基本的に頼まれると断れないんですよ。小さいことで言うと、たとえば飲みのお誘いの連絡が来たとして、それまではスケジュールが空いてたら行っていたんですけど、引きこもりになったことによって、これを断る勇気を獲得したんです。「自分の我を通す」っていうのは、Enfantsの歌詞を書く上でものすごい重要なことだと感じていて。前身バンドの時は概念的なところにフォーカスを当てて大きなことを歌っていた。「こうでありたい」「こんな世界になったらいいのに」というのを曲にしてたけれども、Enfantsの軸を大事にして活動していくのであれば、自分の人生の中の小さい発見だったり、しょうもないことを大袈裟に語るほうがいい。そういう価値観も含めて、自分の中で革命を起こそうと奮闘していたわけです。なんですが、ほぼ30年間もともとの状態で生きてきた人間が急に革命を起こそうとしても、なかなかうまいこといかず、ゆえに、その過程でものすごい時間がかかってしまったという。身体の細胞組織から作り替えているような感覚がありました。

─今のお話を、皆さんはリアリティ持って実感していますか?

伊藤:確かに言われてみると、僕自身もそれに影響受けて、自分の生きていく上でのスタイルも変わってきているかもしれない。この活動を始めてからの方が、あからさまに自分が今一番輝いてると言えるような生き方になっているというか。その自信の裏付けがより強固なものになってきたし、僕がどう生きていくかということにおいてのひとつの居場所、自分を一番かっこよく見せられる場所のひとつになったと思います。それがこの3年半でより固まったかな。

中原:細胞をイチから作り直していくというのは、すごく共感できるところがあります。僕自身、ベーシストとして、Enfantsになってしんどい思いをしたり、葛藤があったりもするんですけど、バンドが変わってく中でそこから逃げちゃダメだなというのがずっとあるので。ちゃんと一緒に頑張ってやってかなきゃいけないよなっていう。

大屋:「Enfantsとしての正解はどこなんだ」っていうのを探してる3年半だったのかなと思います。今はアルバムができて、これが自分たちの正解になった気がしますね。「Enfantsってどんなバンドなんだろう」というのが、やっとおぼろげながらに浮かんできたみたいな感じというか。

無機質なものの上で燃えてる炎みたいな空気感がある

─アルバムタイトルの『Bedford Hedgehog』も、当初から思い描いていたものだったんでしょうか。

松本:「Play」を作ったタイミングで決めました。なのでみんな知ってました。ホワイトボードに書かれていて、「名前だけは決まってるけど、このアルバムはいつできるんですか? 」って(笑)。

─「引きこもりの賛歌」を作ろうということはその時点で思い描いていたわけですよね。その上で、この『Bedford Hedgehog』という言葉はどういう象徴として最初に掲げていたんですか?

松本:無機質的で、あんまり温度がないものがいいと思っていたんですよ。Enfantsに流れる空気感って、無機質なものの上で燃えてる炎みたいなところがあると思っていて。フレーズは無機質なものだけど、プレイヤーがそこに乗っかると情熱を帯びるみたいなところが僕らの強みなんじゃないかという。それと同じようなタイトルがいいなっていうのがあったんですよ。だから意味があんまり通ってないものがいい。意味が通りすぎると柔らかくなってしまうし、伝わってしまう。そうじゃなくて、伝わりすぎない無機質的な感じが欲しかった。その上で「寝室のハリネズミ」的なニュアンスでつけたんですよ。「ヤマアラシのジレンマ」ってあるじゃないですか。そのヤマアラシが毛布をかぶってる様を、「Play」を作ってる時になんとなく想像してたんですよ。ハロウィンとかでよくある、目の部分だけ穴を開けてる布のかぶりものみたいな。あれがヤマアラシだったら面白い、あれをやりたい、というのが最初に頭に浮かんでたんですよね。

─Bedfordというのは?

松本:「Bedford」っていうのは地名なんですけど、文字の並びがかっこいいなと思って。意味は通ってないけれど、そのかっこよさだけでタイトル決めるのもありなのかなって。そういうところから決めました。

─「Play」が自分たちの指針になったというお話でしたが、この曲はEPの『Q.』に入っていますよね。その後『E.』と『D.』を作り終わった後、今に至るまでのEnfantsの推進力になった曲を挙げるとするならばどれが大きいと思いますか?

松本:ぶっちぎりで「Dying Star」ですね。個人的にはそう思います。

大屋:そうだね。『D.』の後という意味ではそうかもしれない。

松本:あれができたから「Punk Head」を作ろうと思ったし、最終的に「星の下」でもともとの自分と向き合おうって思えた。進化じゃなくて精算みたいな気持ちであの曲を作ることもできたんで、やっぱり「Dying Star」が作家として一番重要だった曲という気がします。

─「Dying Star」にはある種一番深いところにタッチするような印象もありますが、どういうところから出てきた曲なんですか?

松本:曲を作るのに苦しんでた時期でもあったし、バンドっぽい雰囲気になってきたんで、「君たちもなんかフレーズとか考えてみなよ」みたいなことをスタジオで言ったのが始まりだったんです。「たとえばこんな感じでさ」って俺が弾いたフレーズが「Dying Star」のもとになったベースのラインだったんですけど。「あ、これ曲になるな」と思って、サウンド面から作っていった曲です。「デッドエンド」と「Dying Star」がそうだったと思う。曲を作ってる時の充実感は、「Play」を作ってる時のドキドキに似たものを感じていて。EPが終わった1曲目があれだったんで、自分の中では2段階目に突入って感じでした。

大屋:単純に、曲調的にも今までになかったものだし。リファレンスにしているサウンドもそれまでと違う方向性だったから。こういう方向にもやっていくんだなって思いました。

松本:この曲のリファレンスはポーティスヘッドの「Machine Gun」っていう曲なんですよ。「Dying Star」のあのベーシックになってるベースの無機質なフレーズを、ポーティスヘッドを通った後のロックバンドの状態でやりたい。オルタナに昇華したい。だから音数がめちゃくちゃ少ないんですね。でも異常に広がって聞こえるっていう。

伊藤:僕のルーツは海外のR&Bとヒップホップを経由したオルタナティブロックやミクスチャーなんです。なのでこういうサウンドだったらその文脈を出しちゃおうかなって思いました。ドラムの音も結構変な音をしていて。ゲートというエフェクトで音がくにゃんぐにゃんになってるんですけど、あれをあえてバンドでやる。あれをOKと言ってくれるボーカルがいる。だからあの曲では僕は完璧にサンプラーとして成り立ってるんです。

松本:人力サンプラーですね。

伊藤:「Punk Head」もそうですね。ドラムンベースを経由した上での生バンドっていう。そこはやっぱナイン・インチ・ネイルズとかあの辺のオルタナティブロックもちょっと匂わせてます。これをこのバンドでやれるんだというのは嬉しかったです。

─Enfantsは最初の音源が出た時にはバンドという打ち出しではなかったですよね。

松本:そうですね。ソロプロジェクトでした。

─それが3枚のEPを作る中でバンドになっていった。それがクリエイティブにも反映されているし、この4人じゃないと鳴らせないものとして取り組むようになった。その転機が「Dying Star」だったという感じでしょうか?

松本:そうですね。よくよく見ていくと各々の特性が出ている気がします。

中原:ライブは難しいけどね。

松本:中原はずっとライブは苦戦してます。でもそういう苦悩も含めて、真っ直ぐさがよさを出している気がする。

伊藤:それこそ細胞から変わっていってるよね。

─そこの苦悩や変化ってどういうものなんでしょう?

中原:僕はもともとパワーだけでまっすぐ進むようなベースを好きだったしやり続けてきたんです。ずっとピークで弾き続けるみたいな。でも、このバンドになって「それだけじゃちょっと手札が足りないぞ」ってなってきて。だから(伊藤)嵩にいろんな音楽を教えてもらって、こういう曲を弾く時はこういうグルーヴやこういうニュアンスの弾き方をするといいよねというのをやり続けて。低音の厚みがある音色だったり、スピード感が早い、エッジがある音色だったりとか、そういう武器が増えてきつつある状況ですね。自分が出したい音色を出せるようになってきつつあるんですけれど、それを獲得していく道中はしんどくて。そういう葛藤も含めてEnfantsのベーシストとしてもうちょっと頑張っていかないとなっていう気持ちですね。

前よりも気持ちいい人間になったような気がします

─「星の下」について、「Dying Star」があったからこの曲が作れたとおっしゃっていましたが、この曲はバンドの中でどういう位置付けなんでしょうか? というのも、さっき松本さんがおっしゃったようにEnfantsの楽曲には怒りや苛立ちや非社会性みたいなものが基本の軸としてあると思うんです。でも、この曲は聴く側や受け取る側のことが視界の中にある曲だと思ったんですね。そういうイメージはありましたか?

松本:もともとの自分のスタイル、みんなに「松本大の強みってここだよね」って周囲の人間に言われてきたものを、Enfantsを始めてからはできるだけやらないようにしてたんですよ。技術的な面で言うとロングトーンのメロディーでの広がっていくようなビブラートとか、スケールの大きいサウンドで概念的な歌詞を歌うみたいなのをずっと封印してきた。Enfantsの土台ができてアルバムに向かっているからこそ、もう一回手癖で作ってみようかなと思って作った曲だったんです。だから本来の自分の性質が出てるとは思うんですけど。

─これは『Q.』の時点には入れられなかった曲ということですよね。でもEnfantsのアイデンティティが確立されてきたということによって入れられるようになった。

松本:そうですね。それは大きいです。思想に対して本来の自分がランデブーをした感じですね。

─松本さんの言う「本来の自分」って、言ってみれば、サービス精神があり、歌が上手い、人懐っこい自分であると思うんです。Enfantsという装置を獲得したことによってそれも変わってきているんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。無頼な自分、媚びない自分というものが新たな根っこにできたがゆえに、前と同じことをやっても前と同じにならないという。そういう実感もあったのでは、と。

松本:それはすごく感じます。自分の話をできるようになりました。それまでは「俺はこう思う」みたいなことを言わずに引っ込めてしまう場面があって。たとえば言い争いになった時に、譲りがちな場面が多かった。でも今の自分は言い切って喧嘩になってもかまわないというところがありますね。これは結構大事なことだと思います。前は作詞をするにあたっても「この言葉を書いたらあいつは自分のことかと思って傷ついちゃうかもしれない」と思って避ける言葉とかもあって。でも、それによって曲の純度が下がる感覚もあったので。

─今は正直になった。

松本:正直になりました。だから前よりも気持ちいい人間になったような気がします。

─「Good News」はどうですか? この曲はどのようにして書いたんでしょうか。

松本:僕はこの曲に関して言えることはほとんどなくて。頭からケツまで全部事実っていうことしか言えない。本気の日記ですね、これは。なので逆に語れることがない。それも、ただの日記ではなく、ちゃんと歌詞に昇華したいという気持ちがあり、音がついているからこういう曲になった。それが美しくあれるように努力はしたという。それ以上に言えることはないです。

中原:僕はすごく好きな歌詞です。〈ロキソニン〉とか〈シャボン玉〉とか具体的な言葉が出てきていて、映像が浮かびやすい。〈君に渡したいニュースが日毎に溢れて困る〉という歌詞もめっちゃ好きで。大から歌詞が送られてきた時に、道を歩いてたんですけど、普通に泣いちゃって。「歌詞マジ良かったぜ」って送り返したんです。そういうエピソードがあるぐらい僕は大好きな歌詞です。

─「天国に生まれた僕ら」はオースティンでレコーディングしたとのことですが、どうでしたか?

松本:これはメンバーの後押しによってレコーディングが決まった曲ですね。もともとやる気はなかったんですよ。曲の原型自体は『Q.』の頃にすでにあって。ワンマンでワンコーラス弾き語りをして、それで自分の中で終わりだったんです。でも、その1ヶ月後アメリカで40°Cの高熱を出して。8日間行ったんですけれど4日間ダウンしていたんです。レコーディングをやることだけは決まってたんですけど、本当はアメリカで曲を作りたかったんです。そのためにアコギも持っていった。でも寝込んでしまって。「せっかくだしやろうよ。あの曲がいいんじゃない?」ってメンバーからの打診があってレコーディングに至った曲なんです。

─歌詞はもとからあったんですか?

松本:1番はあって、2番以降は日本に帰ってきてから作りました。だから3年ぐらいの時を経て続きを書いたみたいな感じですね。それをやってみて、作曲する時の情熱的かつ狂気的なところと、それを生業としているということの絶妙なバランスを感じました。自分が理想としていたものに着実に近づいているなっていうのは、この曲を作業してた時に改めて再認識した瞬間でしたね。

─海外での活動についても聞かせてください。韓国でのライブもありましたが、反響はどうでしたか?

松本:めちゃくちゃリアクションがすごかったです。待ってたぜ感がすごくて。住みたいと思いました。アメリカに行った時も住みたいと思ったし。このハングリーな環境でやるのはすごく楽しいなと。ここに来て海外に行く機会が沢山もらえて、人生が充実しています。

─特に「Kid Blue」のMVは海外からのアクセスが増えているということですが、これは?

松本:日本でライブをやっていても、海外から旅行ついでにライブを観に来てくれる人がいらっしゃるんです。ライブ終わりに話しかけられてわかったんですけれど、まったく日本語を喋れない巨漢のオッサンが「Kid Blue」をめちゃくちゃ歌ってくれて。そういうことが結構あるんです。言語を飛び越えて愛されるものになっている、というのは衝撃ですね。

─最後に、2月のワンマンライブ「Tiny Cosmos」についてもお伺いしたいです。この言葉にはどういうイメージがあるんでしょうか?

松本:このバンド始まってからは、意味は後で考えよう、イメージだけで行こうみたいなところがあって。『Bedford Hedgehog』という生き様とか日常みたいなものが結晶化したアルバムができたから、それをプレイする我々の精神世界みたいなものがちゃんと表現できるものがいいなと思って。価値観としてアルバムが日常だとするならば、「Tiny Cosmos」がライブを表現する上でしっくり来る言葉だった。アルバムが完成したからこそやりたいと思ったテーマだし、それを表現するためのセンターステージです。なので、今回のワンマンに対する気持ちはほぼアルバムで語ったことと同じような気持ちですね。

取材・文:柴那典

撮影:高田梓

RELEASE INFORMATION

Enfants「Bedford Hedgehog」

2026年2月4日(水)

Track:

1.Play

2.HYS

3.Punk Head

4.デッドエンド

5.R.I.P.

6.Dying Star

7.天国に生まれた僕ら

8.惑星

9.Good News

10.星の下

11.Kid Blue

12.Midnight Yellow

試聴はこちら

品番:MASHAR-1011

価格:税抜¥4,000 (税込 ¥4,400)

予約特典:オリジナルアナザージャケット

アルバム特設サイト:https://enfants-bedfordhedgehog.studio.site/

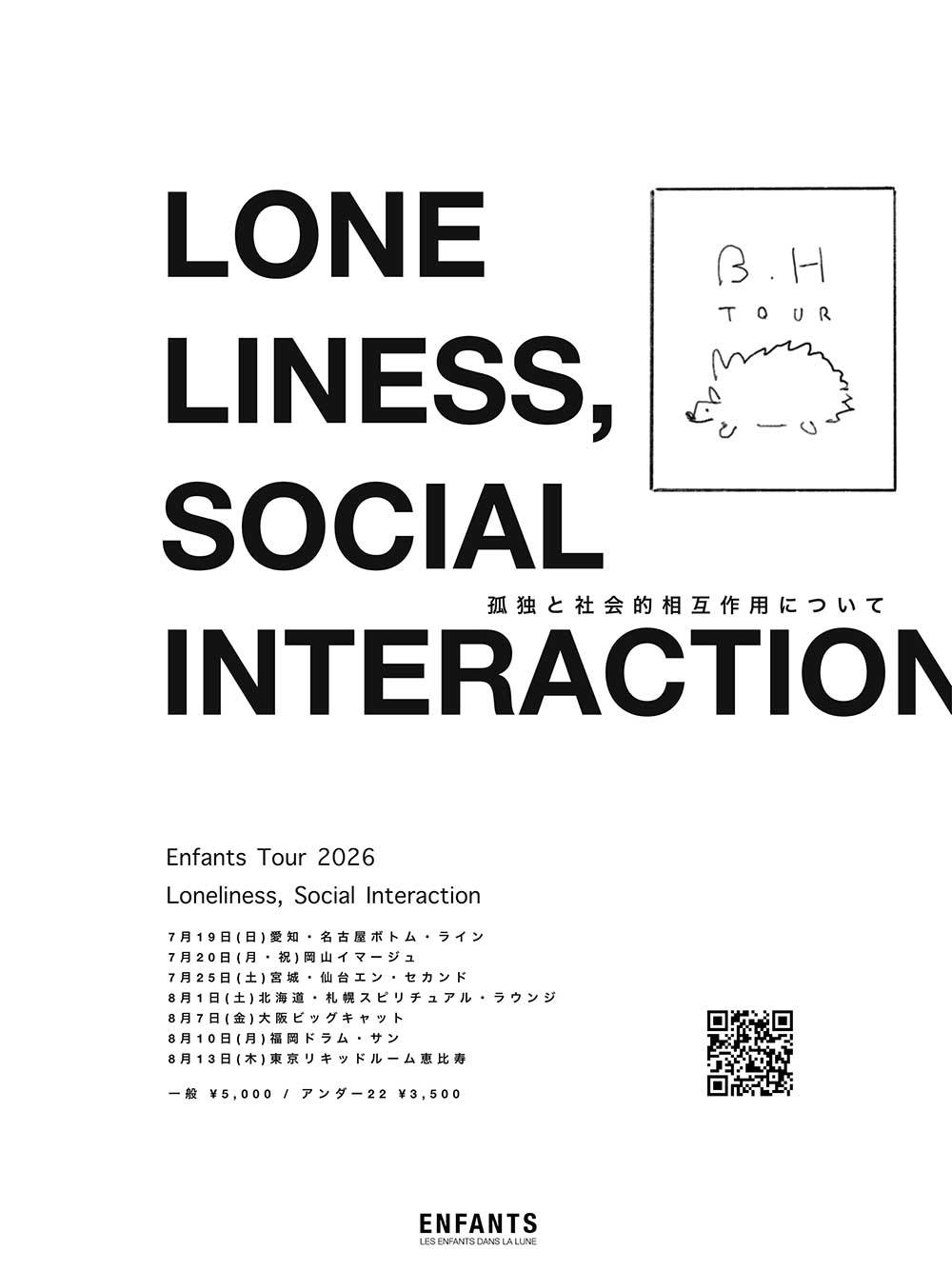

LIVE INFORMATION

Enfants One Man Tour 2026 "Loneliness, Social Interaction"

2026年7月19日(日) 愛知・名古屋BOTTOM LINE

2026年7月20日(月・祝)岡山IMAGE

2026年7月25日(土)仙台enn 2nd

2026年8月1日(土)札幌SPIRITUAL LOUNGE

2026年8月7日(金)大阪BIGCAT

2026年8月10日(月)福岡DRUM SON

2026年8月13日(木)東京・LIQUIDROOM ebisu

チケット:オールスタンディング前売 一般¥5,000 / U-22 ¥3,500

最速先行予約(抽選)

受付期間:2月20日(金) 19:00 ~ 3月2日(月) 23:59

受付URL:https://eplus.jp/enfants/

ワンマンライブ特設サイト:https://enfants-tour2026.studio.site/

Enfants One Man Live 2026 "Tiny Cosmos"

2026年2月21日(土)東京・恵比寿The Garden Hall

17:00 Open / 18:00 Start

チケット:オールスタンディング前売 一般¥4,900 / U-22 ¥3,500

チケット詳細はこちら

LINK

オフィシャルサイト@enfants_jp

@enfants_jp