YOURNESS、定期公演「Breathing」を完走。その先へ続く想いが循環した夜

REPORT

2020.09.30

THE ORAL CIGARETTES、2days開催の有観客ライブ「一緒にライヴとライヴハウスを守っていきましょう」

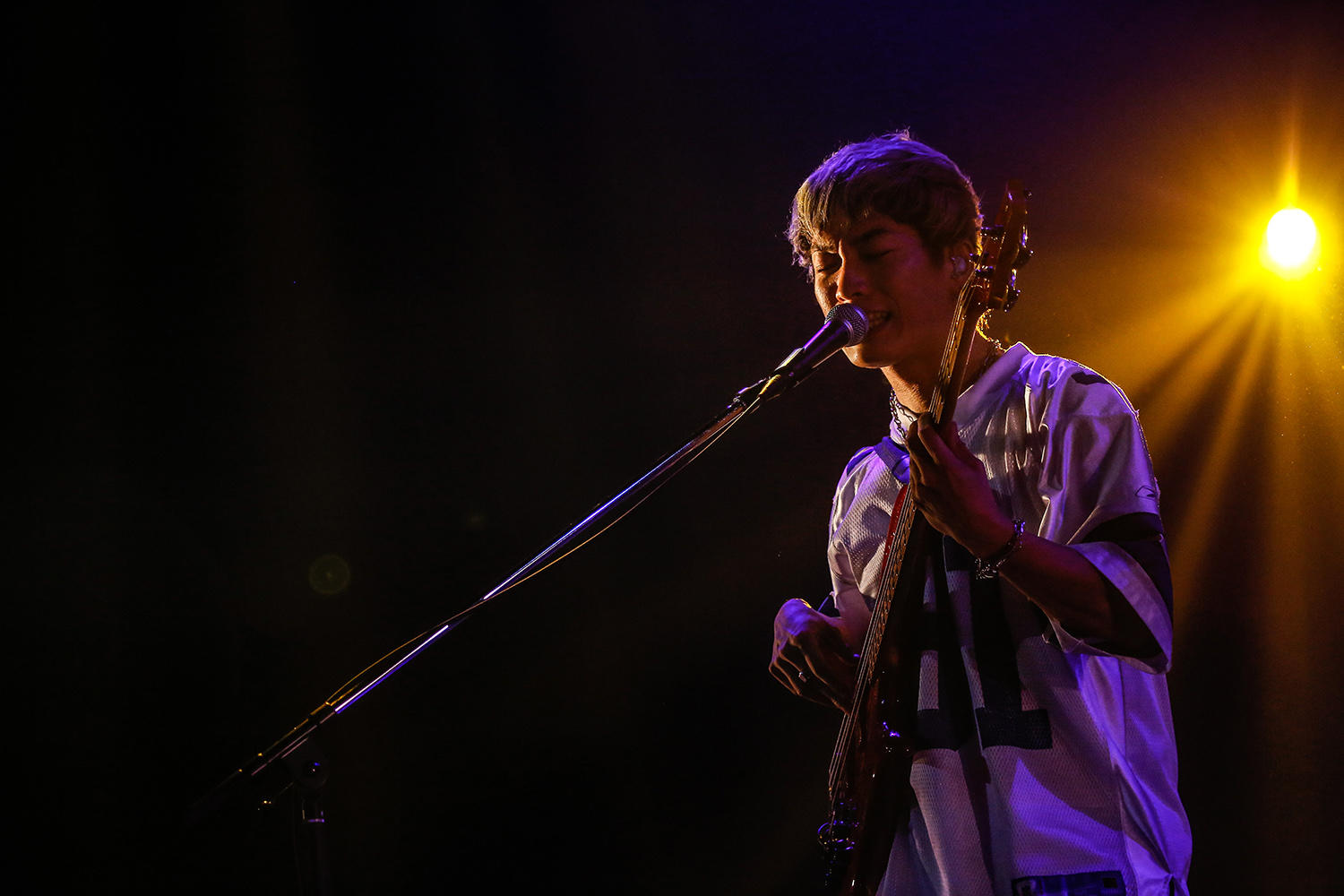

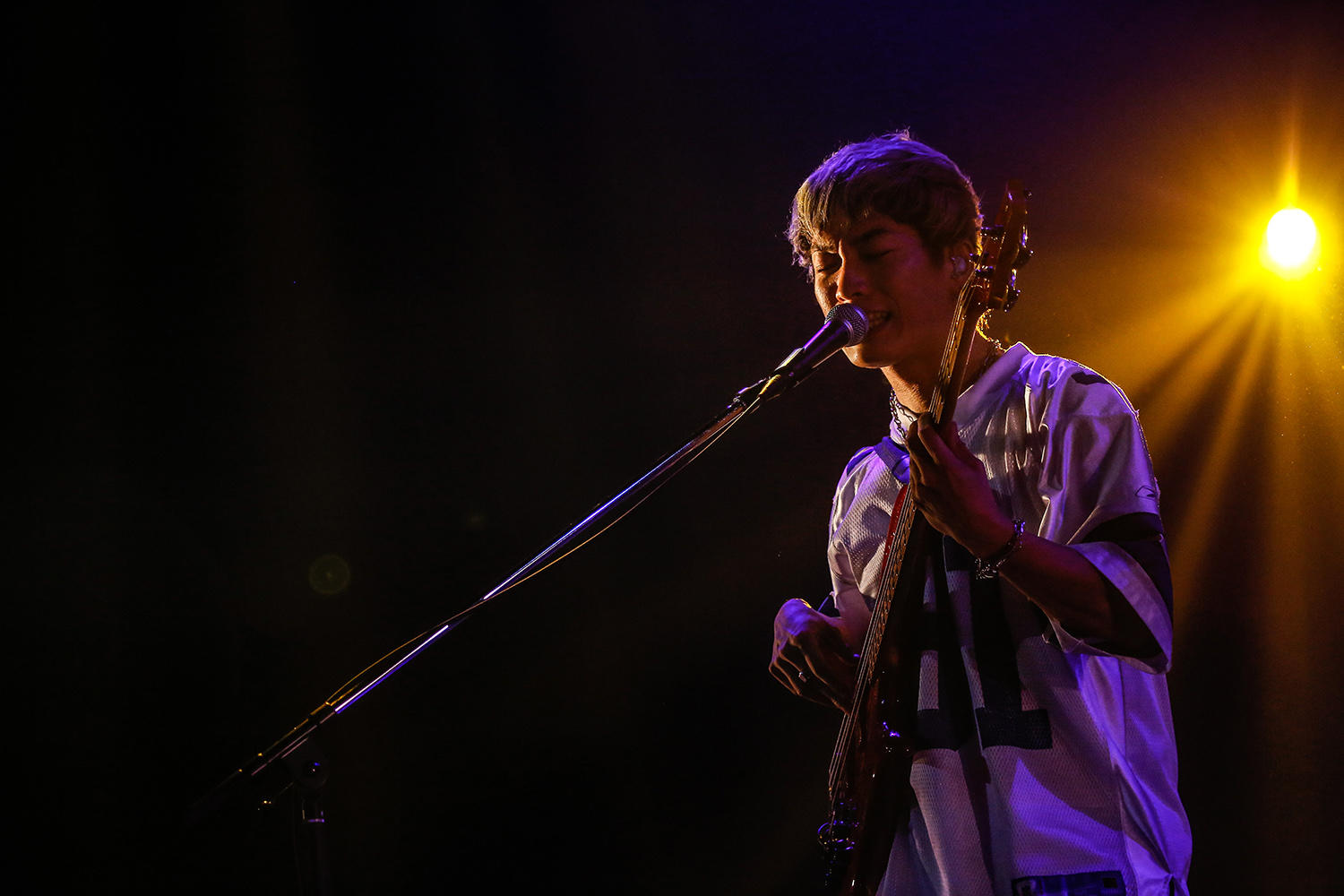

9月24日、25日にKT Zepp YokohamaにてTHE ORAL CIGARETTESが開催した『ORALIUM』。8月に本公演の開催が発表された際、山中拓也のコメントには「ライヴとは何か?」という言葉が綴られていたものの、コンセプチュアルな試みが行われること以外は一切わからないライヴである。ただ、新型コロナウイルス感染症が拡大して以降、配信・遠隔での新しいライヴの在り方が模索されてきた中、有観客・配信視聴なしの公演であること自体がひとつのメッセージであるし、着席・座席間の設定・声を上げることの禁止・マスク着用・検温といった対策が徹底されながらも、あくまで対面でのコミュニケーションを望むバンドのスタンスがここに表れていた。また、本公演に先立って、Instagramに「ORALIUM」専用のアカウントが開設されており、ライヴ演出に絡む発信がなされることも予見された。ただのライヴで終わるはずがない。しかし、今行われる有観客ライヴとしての狙いと中身は予想できない。たったひとつ残るのは、まさに「ライヴとは何か?」の問いだけである。

開演時間を迎えると、ステージ上手側に設置されたラップトップにスポットライトが当たる。男がパソコンを開くと、その画面がステージ前の紗幕に映し出され、「ORALIUM」の視聴ボタンをクリックすると、THE ORAL CIGARETTESのシルエットが紗幕に映し出される--繰り返しになるが、このライヴは生配信を行っていない。つまりこのオープニングが伝えるものとは、配信ライヴを視聴している感覚をそのまま生のライヴに持ち込むという意図である。SEでも大仰な演出でもなく、マウスのクリック音を号砲にして始まったのは、"Ladies and Gentlemen"。爆音とともに4人の姿が紗幕に映写され、先の演出も手伝って「生で仮想空間を観る」とでも言うべき、不思議な没入感が生まれていく。続いて幕が開くと、そこには4人のバンドセットを取り囲む水槽のような直方体が置かれ、半透明のスクリーンの向こうで4人が向かい合って演奏している姿が見える。観客のほうを向かず、4人だけの部屋で音を鳴らしている様をそのままステージ上に持ち込んだということだろう。この箱に張られている薄い膜は「透過スクリーン」と呼ばれるもので、ここに投射された映像が4人を覆いつつ、ステージ最奥のLEDスクリーンにも別映像が送出されており、楽曲ごとに、ふたつの映像が重なる様々な映像演出が行われていた。これによって、4人自身の姿までが「映像の一部」となって目に飛び込んでくるような感覚が生まれ、立体の映像を視聴しているような強烈なオープニングが、このライヴの意図を改めていた。間違いなく、「配信ライヴの感覚を敢えて生のライヴに持ち込む」という実験がこのライヴの背骨のひとつである。

開演時間を迎えると、ステージ上手側に設置されたラップトップにスポットライトが当たる。男がパソコンを開くと、その画面がステージ前の紗幕に映し出され、「ORALIUM」の視聴ボタンをクリックすると、THE ORAL CIGARETTESのシルエットが紗幕に映し出される--繰り返しになるが、このライヴは生配信を行っていない。つまりこのオープニングが伝えるものとは、配信ライヴを視聴している感覚をそのまま生のライヴに持ち込むという意図である。SEでも大仰な演出でもなく、マウスのクリック音を号砲にして始まったのは、"Ladies and Gentlemen"。爆音とともに4人の姿が紗幕に映写され、先の演出も手伝って「生で仮想空間を観る」とでも言うべき、不思議な没入感が生まれていく。続いて幕が開くと、そこには4人のバンドセットを取り囲む水槽のような直方体が置かれ、半透明のスクリーンの向こうで4人が向かい合って演奏している姿が見える。観客のほうを向かず、4人だけの部屋で音を鳴らしている様をそのままステージ上に持ち込んだということだろう。この箱に張られている薄い膜は「透過スクリーン」と呼ばれるもので、ここに投射された映像が4人を覆いつつ、ステージ最奥のLEDスクリーンにも別映像が送出されており、楽曲ごとに、ふたつの映像が重なる様々な映像演出が行われていた。これによって、4人自身の姿までが「映像の一部」となって目に飛び込んでくるような感覚が生まれ、立体の映像を視聴しているような強烈なオープニングが、このライヴの意図を改めていた。間違いなく、「配信ライヴの感覚を敢えて生のライヴに持ち込む」という実験がこのライヴの背骨のひとつである。

"Ladies and Gentlemen"が演奏されると、今度はステージ上部のLEDスクリーンに映像が流れる。オープニングでラップトップを操作していた男性が映し出され、特設Instagramのストーリーズに現れた「Which one do you choose?」の文字と、その下に提示された楽曲ふたつの選択肢に戸惑う姿が中継される。この「進行役」でもあり観客のひとりでもある男は、かつて『DIP-BAP』のCMに出演した俳優の春山翔が務めていたのだが、実際にZepp Yokohamaの一室から自身の姿を中継し、このライヴのオーディエンスとしてリアルタイムで参加しながら、観客の一員としてコンセプトを説明する役割を担っていた。ブロックごとに特設Instagramに登場する選択肢を観客それぞれが選び、投票の多かった楽曲を即座にスタッフが集計し、結果をインカムでステージ上の4人へ伝達、次に演奏される楽曲が決定される--このインタラクティブな試みもまた、昨今行われているヴァーチャルライヴやFortnite上の構造を噛み砕いたものだと言える。観客が一斉にスマホを取り出し、「選べない!」「こっちのほうがレア曲かな?」といった言葉を漏らしながら1分間で投票楽曲を決定していくスリリングなライヴ。そのスピーディーな行動を要求されるのは観客だけでなく、全スタッフが臨機応変に連絡をかわし、映像演出や照明をセレクトしていく様もまたこのライヴの要素として目を見張らざるを得ない要素だった。コンセプトの完璧な共有が生んだ、オーラルチーム力の結晶がここにはあったのである。二択で提示される楽曲も、歌われる内容やサウンドの部分で近いものがピックアップされていて、迷わせることまで含めてオーラルからの問いが随所に仕込まれている。"カンタンナコト"と"PSYCHOPATH"、"mist..."と"Mr.ファントム"、"嫌い"と"接触"、さらには中西や鈴木による与太話(MCではなく、あくまで部屋の中の4人の会話なのだ)のパターンまでを選択させる、オーラル実験室。オーラル自身も、瞬発的に楽曲をプレイしながら新たなグルーヴを発見していくように見える。その副次的な効果として、作品・タームごとに楽曲のカラーが様々に変化してきたオーラルのディスコグラフィを振り返る機会もここには生まれていた。ツアーとは異なるコンセプチュアルなライヴだからこその、あらゆる意味でのオーラル絵巻なのである。

"Ladies and Gentlemen"が演奏されると、今度はステージ上部のLEDスクリーンに映像が流れる。オープニングでラップトップを操作していた男性が映し出され、特設Instagramのストーリーズに現れた「Which one do you choose?」の文字と、その下に提示された楽曲ふたつの選択肢に戸惑う姿が中継される。この「進行役」でもあり観客のひとりでもある男は、かつて『DIP-BAP』のCMに出演した俳優の春山翔が務めていたのだが、実際にZepp Yokohamaの一室から自身の姿を中継し、このライヴのオーディエンスとしてリアルタイムで参加しながら、観客の一員としてコンセプトを説明する役割を担っていた。ブロックごとに特設Instagramに登場する選択肢を観客それぞれが選び、投票の多かった楽曲を即座にスタッフが集計し、結果をインカムでステージ上の4人へ伝達、次に演奏される楽曲が決定される--このインタラクティブな試みもまた、昨今行われているヴァーチャルライヴやFortnite上の構造を噛み砕いたものだと言える。観客が一斉にスマホを取り出し、「選べない!」「こっちのほうがレア曲かな?」といった言葉を漏らしながら1分間で投票楽曲を決定していくスリリングなライヴ。そのスピーディーな行動を要求されるのは観客だけでなく、全スタッフが臨機応変に連絡をかわし、映像演出や照明をセレクトしていく様もまたこのライヴの要素として目を見張らざるを得ない要素だった。コンセプトの完璧な共有が生んだ、オーラルチーム力の結晶がここにはあったのである。二択で提示される楽曲も、歌われる内容やサウンドの部分で近いものがピックアップされていて、迷わせることまで含めてオーラルからの問いが随所に仕込まれている。"カンタンナコト"と"PSYCHOPATH"、"mist..."と"Mr.ファントム"、"嫌い"と"接触"、さらには中西や鈴木による与太話(MCではなく、あくまで部屋の中の4人の会話なのだ)のパターンまでを選択させる、オーラル実験室。オーラル自身も、瞬発的に楽曲をプレイしながら新たなグルーヴを発見していくように見える。その副次的な効果として、作品・タームごとに楽曲のカラーが様々に変化してきたオーラルのディスコグラフィを振り返る機会もここには生まれていた。ツアーとは異なるコンセプチュアルなライヴだからこその、あらゆる意味でのオーラル絵巻なのである。

選択された楽曲は、大きな水槽の中の4人の空間だけで演奏され、メンバーは誰ひとりとして観客のほうを向かない。スタジオ演奏を遠隔で視聴しているような、4人の素の部分を覗き見しているような、そんな「近くて遠い」感覚が曲ごとに増幅されていく。しかし面白かったのは、観客を煽ったりバーストしたりする瞬間がない分、演奏のキメ細やかさが際立って聴こえてくる点である。観客に向けて演奏されるのではなく、あくまで音の鳴る空間だけがそこにあるのだが、だからこそ、明らかにビルドアップされている4人の演奏とサウンドがくっきりとした輪郭で聴こえてくるのだ。特に"Naked"が素晴らしく、リズムのキメと4音の押し引きが不穏なグルーヴを生んでいく様がまさに映像的に立ち上がってきた。『SUCK MY WORLD』で果たした過去最高の音楽的な拡張、そしてそれを叶えたメンバー個々のプレイヤビリティが確かに表れていたし、ライヴというよりも空間を見せるアクトの中に、しっかりとバンド力が浮き上がってくるところがこのライヴの何よりの意義だったように思う。

行動選択、キャストによる軽妙なライヴ進行、スタッフ一丸の即座のコミュニケーション......と、要素山盛りでの「生遠隔ライヴ」。ここで逆説的に改めて気付かされるのは、普段目にしている配信ライヴは「体験」以上に「選択」の占めている割合が多いのだという事実である。閲覧場所・閲覧時間を自由に選択できるからこそ「ライヴ」とはまったく異なるし、場所やキャパシティも含めたある種の限定性と、コピーの効かない一回性に本質のあるライヴと配信ライヴは似て非なるもの。これはすでに繰り返し言われていることだが、生のライヴにヴァーチャルな体験を持ち込んだこの公演が噛み砕いて説明してくれているものはあまりに膨大だ。

そして。9曲を演奏したところで水槽を抜け出した山中が、ステージ前方に張り出した島で"From Dusk Till Dawn"を独唱。一気に場面が変わり、再びステージには紗幕がおりる。すると先ほどまで幾度も登場した「選択画面」が再び映し出された--のだが、提示された選択肢は「視聴を続けますか?」「視聴をやめますか?」のふたつ。会場にざわめきが広がった刹那、画面にガーッとノイズが走ってシャットダウン。つまり、有無をいわさず、選択する余地も与えず「ライヴを強制続行」である。山中による「一本打って--」の号令が鳴り響き、第二部というべきか、これが本番と言うべきか、スクリーンに覆われた実験室から解き放たれた4人がお出ましだ。観客のほうを向かない演奏で焦らしまくって、お待ちかねの「キラーチューン祭り」を一気に放射する展開である。"STARGET"、"5150"、"Dream In Drive"、"狂乱 Hey Kids!!"、"BLACK MEMORY"を次々に叩き込み、溜めに溜めまくった分のエモーションがそのまま音に乗り、4人ともが目に見えてバーストしていく。声を出せない分、歌ではなく体そのものを使って興奮をステージに投げ返す観客の姿も感動的なほどに熱い。山中が「やっぱり、こっちのほうがええよな?」と言葉を投げかける場面もあり、配信ライヴが台頭しようが、観客との相互関係を直に確認できる場所を「ライヴ」と呼ぶのだと、オーラルの変わらぬスタンスを見せつけるための「前半我慢・後半爆発」だったのである。「歌ったらあかんって言われて、かわいそうやなぁ。でも、歌えなくたって心は繋がれるから」と語りかけた山中。その言葉を実現したのは、アッパーな楽曲を連打した後に続けて披露した"Slowly but surely I go on"だった。荘厳なコーラスと大らかなビートが軸となったゴスペルナンバーは、内側からの熱を引き出し、会場全体がひとつのグルーヴを描き出していく様がありありと見える。狂騒じゃなくても、密じゃなくても、繋がることはできる。そのひとつの答えを、彼らの最新形となる楽曲で提示できていることこそが、オーラルの次なるフェーズのヒントとなったのではないか。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、4月にリリースしたアルバム『SUCK MY WORLD』に伴うアリーナツアー、Zeppツアーが全公演中止となってしまったが、それでも、『SUCK MY WORLD』の楽曲が未来を作り出していく場面が何よりも感動的だった。

そして。9曲を演奏したところで水槽を抜け出した山中が、ステージ前方に張り出した島で"From Dusk Till Dawn"を独唱。一気に場面が変わり、再びステージには紗幕がおりる。すると先ほどまで幾度も登場した「選択画面」が再び映し出された--のだが、提示された選択肢は「視聴を続けますか?」「視聴をやめますか?」のふたつ。会場にざわめきが広がった刹那、画面にガーッとノイズが走ってシャットダウン。つまり、有無をいわさず、選択する余地も与えず「ライヴを強制続行」である。山中による「一本打って--」の号令が鳴り響き、第二部というべきか、これが本番と言うべきか、スクリーンに覆われた実験室から解き放たれた4人がお出ましだ。観客のほうを向かない演奏で焦らしまくって、お待ちかねの「キラーチューン祭り」を一気に放射する展開である。"STARGET"、"5150"、"Dream In Drive"、"狂乱 Hey Kids!!"、"BLACK MEMORY"を次々に叩き込み、溜めに溜めまくった分のエモーションがそのまま音に乗り、4人ともが目に見えてバーストしていく。声を出せない分、歌ではなく体そのものを使って興奮をステージに投げ返す観客の姿も感動的なほどに熱い。山中が「やっぱり、こっちのほうがええよな?」と言葉を投げかける場面もあり、配信ライヴが台頭しようが、観客との相互関係を直に確認できる場所を「ライヴ」と呼ぶのだと、オーラルの変わらぬスタンスを見せつけるための「前半我慢・後半爆発」だったのである。「歌ったらあかんって言われて、かわいそうやなぁ。でも、歌えなくたって心は繋がれるから」と語りかけた山中。その言葉を実現したのは、アッパーな楽曲を連打した後に続けて披露した"Slowly but surely I go on"だった。荘厳なコーラスと大らかなビートが軸となったゴスペルナンバーは、内側からの熱を引き出し、会場全体がひとつのグルーヴを描き出していく様がありありと見える。狂騒じゃなくても、密じゃなくても、繋がることはできる。そのひとつの答えを、彼らの最新形となる楽曲で提示できていることこそが、オーラルの次なるフェーズのヒントとなったのではないか。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、4月にリリースしたアルバム『SUCK MY WORLD』に伴うアリーナツアー、Zeppツアーが全公演中止となってしまったが、それでも、『SUCK MY WORLD』の楽曲が未来を作り出していく場面が何よりも感動的だった。

本編終了後、アンコールを求める拍手に応える形で再び幕が開くと、ステージにマネキンが4体置かれ、"Tonight the silence kills me with your fire"とともにスタッフクレジットを載せたエンドロールが流れ、最後に「Fact is stranger than fiction」という女性の声が流れた。つまり、「真実は小説より奇なり」である。この言葉、この楽曲に込められた「ロックの根本を問う」という意味合いも含めて考えれば、そしてこの公演に込められていたライヴの意義を問う姿勢も顧みれば、体温のないマネキンがそのまま、配信ライヴを「ライヴ」と呼ぶようになった世間への皮肉なのだろう。変化を拒んでいるわけではないし、配信ライヴと本来のライヴが別物であることを理解していないわけでもない。しかし、最後の最後までオーラルが示そうとしたのは、世間が変わっても自分たちにとってのライヴのあり方と姿勢は変わらないのだという気持ち一点だったのである。マネキンを横目に再度ステージに現れた4人の表情には、この奇怪かつ斬新なコンセプトのライヴをやり遂げた安堵感と、何よりも自分たちの望むライヴの在り方を提示し切れた晴れやかさが窺えた。

「拍手って、こんなに温かいものなんやって改めてわかりました。明日からも頑張ろうって思わせてもらいました。こういう場所に足を運ぶことに関して、周りの目が気になることもあると思う。だから、勇気を持ってここに来てくれたことには感謝しかないし、我慢を重ねながらこういう1日を作っていくことが、ロックシーンの大事な一歩になっていくと思ってます。俺らもロックシーンを盛り上げたいし、バンドマン同士も肩を組んでやっていきたい。また皆さんも力を貸してください。......会えない時間のほうが長くなっていってしまうけど、やっぱりライヴに代わるものはないと思うし、会えない時間が長くなっても、その気持ちは変わらないと思うので。一緒にライヴとライヴハウスを守っていきましょう」(山中拓也)

その言葉に続いて、改めてアンコールでは"Everything"が演奏された。

「I will sing 君がいつか Everything 僕にそっと 微笑みをくれたから」

というラインが表すように、そしてこのライヴで彼らが表現したように、人との相互関係の中で自分たちの音楽の意味が生まれ、その関係を確かめたり愛したりする時間こそがライヴなのだと改めて宣誓するように、そして物理的にも精神的にも人間同士の距離感が変化した今でも変わらない想いの繫がりを再確認するように、この楽曲をラストに選んだのだろう。何から何まで、2020年の「ライヴ」を取り巻くものをすべてのものを詰め込んだ執念のステージ。配信ライヴという言葉に対する違和感を違和感と皮肉として伝えるのではなく、最終的にはひたすら愚直な歌と想いと衝動で伝えきるところがTHE ORAL CIGARETTESの矜持なのだ。実験と、バンドの現在地と、次なるフェーズと。決して止まらぬバンドの意地が見える一夜だった。

文:矢島大地(MUSICA)

写真:鈴木公平

@oral_official

LINE公式アカウント

選択された楽曲は、大きな水槽の中の4人の空間だけで演奏され、メンバーは誰ひとりとして観客のほうを向かない。スタジオ演奏を遠隔で視聴しているような、4人の素の部分を覗き見しているような、そんな「近くて遠い」感覚が曲ごとに増幅されていく。しかし面白かったのは、観客を煽ったりバーストしたりする瞬間がない分、演奏のキメ細やかさが際立って聴こえてくる点である。観客に向けて演奏されるのではなく、あくまで音の鳴る空間だけがそこにあるのだが、だからこそ、明らかにビルドアップされている4人の演奏とサウンドがくっきりとした輪郭で聴こえてくるのだ。特に"Naked"が素晴らしく、リズムのキメと4音の押し引きが不穏なグルーヴを生んでいく様がまさに映像的に立ち上がってきた。『SUCK MY WORLD』で果たした過去最高の音楽的な拡張、そしてそれを叶えたメンバー個々のプレイヤビリティが確かに表れていたし、ライヴというよりも空間を見せるアクトの中に、しっかりとバンド力が浮き上がってくるところがこのライヴの何よりの意義だったように思う。

行動選択、キャストによる軽妙なライヴ進行、スタッフ一丸の即座のコミュニケーション......と、要素山盛りでの「生遠隔ライヴ」。ここで逆説的に改めて気付かされるのは、普段目にしている配信ライヴは「体験」以上に「選択」の占めている割合が多いのだという事実である。閲覧場所・閲覧時間を自由に選択できるからこそ「ライヴ」とはまったく異なるし、場所やキャパシティも含めたある種の限定性と、コピーの効かない一回性に本質のあるライヴと配信ライヴは似て非なるもの。これはすでに繰り返し言われていることだが、生のライヴにヴァーチャルな体験を持ち込んだこの公演が噛み砕いて説明してくれているものはあまりに膨大だ。

本編終了後、アンコールを求める拍手に応える形で再び幕が開くと、ステージにマネキンが4体置かれ、"Tonight the silence kills me with your fire"とともにスタッフクレジットを載せたエンドロールが流れ、最後に「Fact is stranger than fiction」という女性の声が流れた。つまり、「真実は小説より奇なり」である。この言葉、この楽曲に込められた「ロックの根本を問う」という意味合いも含めて考えれば、そしてこの公演に込められていたライヴの意義を問う姿勢も顧みれば、体温のないマネキンがそのまま、配信ライヴを「ライヴ」と呼ぶようになった世間への皮肉なのだろう。変化を拒んでいるわけではないし、配信ライヴと本来のライヴが別物であることを理解していないわけでもない。しかし、最後の最後までオーラルが示そうとしたのは、世間が変わっても自分たちにとってのライヴのあり方と姿勢は変わらないのだという気持ち一点だったのである。マネキンを横目に再度ステージに現れた4人の表情には、この奇怪かつ斬新なコンセプトのライヴをやり遂げた安堵感と、何よりも自分たちの望むライヴの在り方を提示し切れた晴れやかさが窺えた。

「拍手って、こんなに温かいものなんやって改めてわかりました。明日からも頑張ろうって思わせてもらいました。こういう場所に足を運ぶことに関して、周りの目が気になることもあると思う。だから、勇気を持ってここに来てくれたことには感謝しかないし、我慢を重ねながらこういう1日を作っていくことが、ロックシーンの大事な一歩になっていくと思ってます。俺らもロックシーンを盛り上げたいし、バンドマン同士も肩を組んでやっていきたい。また皆さんも力を貸してください。......会えない時間のほうが長くなっていってしまうけど、やっぱりライヴに代わるものはないと思うし、会えない時間が長くなっても、その気持ちは変わらないと思うので。一緒にライヴとライヴハウスを守っていきましょう」(山中拓也)

その言葉に続いて、改めてアンコールでは"Everything"が演奏された。

「I will sing 君がいつか Everything 僕にそっと 微笑みをくれたから」

というラインが表すように、そしてこのライヴで彼らが表現したように、人との相互関係の中で自分たちの音楽の意味が生まれ、その関係を確かめたり愛したりする時間こそがライヴなのだと改めて宣誓するように、そして物理的にも精神的にも人間同士の距離感が変化した今でも変わらない想いの繫がりを再確認するように、この楽曲をラストに選んだのだろう。何から何まで、2020年の「ライヴ」を取り巻くものをすべてのものを詰め込んだ執念のステージ。配信ライヴという言葉に対する違和感を違和感と皮肉として伝えるのではなく、最終的にはひたすら愚直な歌と想いと衝動で伝えきるところがTHE ORAL CIGARETTESの矜持なのだ。実験と、バンドの現在地と、次なるフェーズと。決して止まらぬバンドの意地が見える一夜だった。

文:矢島大地(MUSICA)

写真:鈴木公平

LINK

オフィシャルサイト@oral_official

LINE公式アカウント