Keishi Tanaka×LOSTAGE五味岳久スペシャル対談──まっすぐ生きてきたバンドマンが「居心地の良い部屋」を築き上げるまでのストーリー

INTERVIEW

2025.11.06

TENDREが、パーソナルな言葉と感情で構築したセルフタイトル作に辿り着いた理由とは

"河原太朗"と"TENDRE"が重なったような、不思議な一年だった

─まずは今回、セルフタイトルのアルバムにした経緯を教えていただけますか?

セルフタイトルという案は、チームとの何気ない会話の中から出てきました。そのときはまだアルバム全体の構想も固まっていなかったのですが、セルフタイトルのアルバムというのは人によって様々な印象があるなと思いましたね。「傑作といわれるアルバムに多い」と思う人もいれば、「そこに強いメッセージが込められている」と捉える人もいて。僕の場合は、今年が"河原太朗"という本名と"TENDRE"というプロジェクト名義が重なったような、不思議な一年だったことが(本作をセルフタイトルにした理由として)大きかったと思います。

デビュー当初は、"TENDRE"というプロジェクトをどう見せるか、どう面白くしていくかを第一に考えていました。そこは今も変わりませんが、当時はよりその意識が強かったんです。TENDREというもうひとつの"人格"を、自分の中に立ち上げていく感覚というか。ただ、それを突き詰めていくうちに「これって別に、自分じゃなくても成立してしまうんじゃないか?」と感じることが最近は多くなってきていたんです。

─確かにこれまでは、プロデューサー的な視点で"TENDRE"という存在を、ある種"設計・演出"していたのに対し、今作より"シンガーソングライター的"というか、河原太朗さん自身を歌った曲が増えた印象があります。

そうですね。アーティスト像と人間としての自分が重なっていくことに、以前ほど違和感がなくなったというか。"TENDRE"という名と"河原太朗"という人間が、ゆっくりひとつに溶け合っていくような感覚があって。そのほうが、より柔軟で健やかに活動できる気が今はしているのかもしれないなと。

とはいえ、自分にしか分からない言葉だけで構成された曲なら、TENDREという名義で発表する意味は薄れてしまいます。そういう意味では、パーソナルな言葉を"誰かに届く言葉"として紡ぐことにより意識を向けました。身近な人への想いを込めつつも、聴く人それぞれの中に自然と入り込んでいけるような"温度"と"深さ"を持たせたい。そのための"飾らない言葉"を手紙のように綴る──そんな制作を心がけていました。それによって、単に個人的な吐露で終わるのではなく、リスナーが自分の心の中で受け取れる"余白"を残しながら、"今の自分"をまっすぐに届ける。そんなバランスで作れた作品になったと思います。

─生活が変わったこと......たとえば結婚やお子さんの誕生は、やはり歌詞にも影響を与えましたか?

そうした出来事がなかったら、まったく違う作品になっていたと思います。"ひとりではなくなった"という感覚といいますか。妻や子どもといった家族や、仲間のミュージシャンたち──自分のまわりに大切な人たちがいてくれることが、考え方を大きく変えてくれました。僕、毎年"今年の一字"みたいなものを勝手に決めていて(笑)。思いついた言葉をスマホのメモに書いたり、A4の紙に大きく手書きして壁に貼ったりしてるんです。今年は"それでいい"という言葉なんです。

それは自分を認めるための言葉であると同時に、誰かを認め合うための言葉でもある。制作の中では常に葛藤があって、「これを突き通すべきかどうか」と悩むことも多い。でも、よく考えると答えは最初から自分の中にあることが多いんですよね。"それでいい"という言葉は、そんなときに自分を落ち着かせてくれる"おまじない"のようなものでもあって。以前の曲「hanashi」(2018年)の中に〈それだけさ〉というフレーズがあるのですが、そんなふうに一言で本質を射抜くような言葉の力に昔から惹かれていて。今回のアルバムにも、そうした"シンプルな強さ"が潜在的に染み込んでいる気がします。

─なるほど。

今年は特に、誰かに何かを教えることよりも、日々の中から教わることの方が圧倒的に多かった。それをどう受け止め、どう還元していくかを考えたとき、自分には"曲"という形にすることしかできないんだろうなと思うんですよ。だからこそ、"幸せ"そのものを直接歌うというよりも、その前後や背景を含めて描きたかったんです。なぜなら、「その言葉に辿り着くまでに何があったのか」を丁寧に描くことで、この『TENDRE』というアルバムが"今の自分の現在地"を示す作品になるだろうと。そういう意味で本作は、大切な人たちのための曲であり、自分自身を大切に思うための曲が詰まっています。それが、言葉を必要としている誰かの耳に届き、人生のどこかの片隅で小さな灯のように残ってくれたら、それ以上に嬉しいことはないと思っているんですよね。

─アルバムの冒頭曲「Grateful」の歌い出し、〈悔しい日も 頼りない台詞も きみに会うまでの 道のひとつさ〉という歌詞も、今のお話に通じますよね。そこに至るまでの過程も含めて歌おうとしているように感じました。

この曲に関しては特に、「どこまでキザなセリフを言えるか?」というのが、自分の中でひとつのテーマだった気がしますね(笑)。今年はもう、「照れている場合じゃない」という気持ちがすごく強かったんです。思っていることがあるなら、ちゃんと形にして言葉にしよう、と。こういう言葉って、今の自分だからこそ言えるものでもありますし、きっと年を重ねたらまた違う説得力を持つと思う。少し照れながら歌っている自分がいても、それはそれで"それでいい"と思えるようになりました(笑)。

─今の自分を肯定しているからこそ、過去も含めて肯定できる。そんなテーマもこの曲には込められているのではないかと。

まさに。今をしっかり肯定できれば、過去に起きたいろんな出来事も意味のあるものに変わっていく。そういう思いが根底にあって、"今の地点に立つ自分"から言葉を紡いだ部分は大きいです。

─〈同じ日は来ないのです 忘れないでね〉という「SOUL」のフレーズも、お子さんへのメッセージのように聴こえました。

これは特定の誰かに向けた言葉というより、子どもにも自分自身にも向けて書いたものです。〈同じ日は来ない〉というのは当たり前のようでいて、日々の中でつい忘れてしまいがちなこと。だからこそ、シンプルな言い回しでちゃんと残しておきたかった。少し語り口調にしたのは、柔らかさを出したかったから。それもひとつの"遊び"というか、楽しみながら言葉を紡いだ部分ですね。

─この曲はTiMTさんとの共作ですね。

TiMTとはもともと古い付き合いで、今年のまだ寒い時期に彼の軽井沢の別荘に合宿のような形で行ったんです。ODD Foot Worksの有元キイチ(G)も一緒に3人で。以前から「一緒に何か作ろう」と話していたので、「じゃあこの機会に形にしよう」と。夜は星が本当に綺麗で、その空気感がまさにこの曲のインスピレーションになりました。

TiMTは音作りの幅がとても広くて、今回は"寒い場所で聴きたい曲"というテーマを設けて、冷たい音像の中にある温かさをどう表現するかを一緒に探っていきました。ギターの音ひとつとっても、少し80年代的な音色にしてみたり、「この田舎っぽさがいいよね」と話したり。そういう発想は、自分一人ではなかなか出てこない。誰かと作る面白さや可能性を改めて感じたセッションでしたし、音楽的にも人間的にも、とても貴重な時間になりました。

"自分という身体の中にある小さな宇宙"から、どれだけ音楽を生み出せるか

─今作は、R&Bやジャズ、ソウルなど、さまざまな音楽がこれまで以上に多層的に入り混じった楽曲が並んでいると感じました。オーセンティックな音楽的ルーツを内包しつつも、それを"ポップス"として昇華していくための強度が増したというか。

今回は特に、ジャンルに縛られずに作ろうという気持ちが強かったですね。むしろ、もっと"振り切ったこと"にも挑戦してみたいと思っていました。もちろん、そもそも最初から「R&Bをやろう」「ジャズっぽくしよう」といった意識があったわけではありません。リスナーやメディアの方に「ジャズっぽいですね」と言っていただけるのはうれしいのですが、何かひとつのジャンルで成り立つ音楽というより、複数の要素が交差して"その人の顔が見えてくる"ような音楽を自分は目指しているんです。

そうした"ミクスチャー感"は、活動初期からずっと大切にしてきた部分であり、自分らしさの核でもある。今回は、その感覚がより自然に形になった気がします。結果として、"ポップス"と呼べる強度を持つ作品になったのかもしれません。自分の中で、そのブランディングやバランスの取り方が、以前よりもうまく機能するようになった感覚がありますね。

─アレンジやサウンドプロダクションの面で、他に何か新しく試したことはありますか?

新しい楽器には常に触れるようにしていますし、シンセサイザーの音作りも毎回少しずつ変えています。音色の組み合わせや空間の取り方も、その都度アップデートしていく感覚なんですよね。今回は特に、自宅で完結させた曲が多かったんです。近々引っ越す予定があって、今の部屋で作るのはこれが最後かもしれないという思いも少しありました。コンパクトながらも愛着のある空間から、どこまで音楽を広げられるかを試してみたかった。大げさに言えば、"自分という身体の中にある小さな宇宙"から、どれだけ音楽を生み出せるか。そんな感覚に近かったかもしれません。

もうひとつ意識していたのは、"部屋の空気をどれだけ録り込めるか"ということです。録音時の響きや距離感をどう残すかなど、そうしたディテールにもこだわって、いろいろ実験していましたね。さっき話した"形にしないともったいない"という感覚にもつながりますが、思っていることがあるなら、ちゃんと音にして残すしかないなと思っています。

─言われてみれば、「情けない日々、わたし」や「AUBE」では、アンビエント的な音響の広がりや、部屋鳴りのような質感がとても印象的でした。

今回は録音の手法もいろいろ試していて。「情けない日々、わたし」では、アコースティックギターの"エアー感"を出すために、2種類のギターを使いました。1本は通常のアコギで、もう1本は最近手に入れたHarmonyというメーカーのセミアコ。箱鳴りの感じがちょうどよくて、空気を含んだ柔らかい音が録れたんです。その2本をステレオで配置して、右にアコギ、左にセミアコの"エアー感"、センターにはライン録りのエレキを置く。そういう定位でミックスを詰めていきました。

─シンプルな一発録りのように聴こえましたが、実はかなり緻密に作り込まれているのですね。

そうなんです。アコギ1本だけで録るとフォーキーになりすぎるので、そこにわずかな歪みや違和感を含ませた空間を作りたかった。最近のボン・イヴェールのように、"アコースティックギターから左右で別々の音が鳴る"ような実験的な手法にも近いと思います。

スマホのスピーカーでは伝わりにくいかもしれませんが、きちんとした環境で聴くと、音の分離によって"何気ないギターの中に非日常が潜んでいる"ような感覚を感じてもらえるのではないかと。実はこの曲には、ほんの少しだけシンセも重ねていて。そうやって"聴けば聴くほど味が出る"、いわゆる"スルメ的な音像"を作りたくて(笑)、細部までいろいろ試していました。

ライブのメンバーたちは『ONE PIECE』の仲間みたい(笑)

─河原さんは、基本的に音源はご自身で全て演奏・録音されていますが、ライブでは馴染みの仲間たちと一緒に演奏されていますよね。一人で作った音楽を仲間と共有し、ステージで再構築していく──そのサイクルには、やはり大きな意味があると感じますか?

"意味"というと少し大げさかもしれませんが、確かにそこには大きな面白さがありますね。自分の中で完結していた音のイメージをいったん放出して、それを仲間が受け取ったとき、まったく違う解釈が返ってくることもあれば、驚くほど一致することもある。その振れ幅がすごく刺激的なんです。

弾き語りで試してみる段階から、最終的に仲間と演奏することで、100%を超えて150%くらいの表現になる感覚がある。だからこそ、アルバムの曲を人前で演奏する意味があると思っています。僕の中では"音源とライブは同じだけどまったく違うもの"として存在していて、その違いを聴く人にも楽しんでもらえたら嬉しいですね。

─たとえば、一人でアレンジを考えているときに、ライブで一緒に演奏するメンバーのプレイを思い浮かべたりすることもありますか?

ありますね。やっぱり「あの人のあのプレイをイメージして弾いてみようかな」と思う瞬間は自然と出てくる。それが実際にその人と演奏することになったときに、「こんなふうに解釈してくれたの? おもしろいね」っていう会話が生まれたりする。そういう"人の顔を思い浮かべながら作る"という感覚は、きっとアルバムの中にも自然と散りばめられていると思います。

─ライブでの関係性が長くなることで、メンバーとの関係に変化を感じることもありますか?

最近よく思うのは、『ONE PIECE』の仲間みたいだなっていうことですね(笑)。いわゆる"いつメン"と言われるメンバーたちは、それぞれが作曲家でもあり、自分の現場で自分のスタイルを確立しているプレイヤーたち。僕のバンドは"固定のメンバー"というより、"おもしろいクルーが自然と集まっている"という感覚のほうが近いんです。ここ数年は新しい出会いもあって、初めて一緒に演奏する人も増えてきました。でも、そうやって"そのときどきに集まれる最高のメンバー"と、その場の空気を一緒に作っていく──それが今のTENDREのライブにとって、とても大切なことなんですよね。

『ONE PIECE』にも"2年間の修行期間"はあったけど、あれってそれぞれが自分の場所で成長して、再会したときに新しいチームになっていく話じゃないですか。僕もまさにそんなふうに、流動的な関係を楽しんでいる部分があります。最初のころは「絶対このメンバーでずっとやりたい!」っていう、ちょっと高校生っぽいテンションで音楽をやっていた気はします(笑)。でも、大人になるにつれてみんながそれぞれ"自由"を手に入れて、自分の軸を持つようになる。そうなると関わり方も自然に変わっていくし、久しぶりに会ったときの空気感も違ってくる。そこが、今のライブスタイルでいちばん楽しいところですね。

─それぞれが自分の"文脈"を持っていて、それがTENDREという場で重なり、新しい文脈が生まれていく。とても贅沢な環境ですよね。

本当にそう思います。全員がそれぞれの文脈や主戦場を持っていて、みんな"前線"に立っている人たちなんです。今の僕にとっては、この距離感で関われる関係性がいちばん健康的で心地いい。お互いに自由を持ちながら、一緒に音楽を楽しめる。それって、実はなかなかできることじゃないと思っていますね。

─河原さん個人としては、ライブへの向き合い方やコンディションの整え方など、年齢やキャリアを重ねる中で変化はありますか?

昔はなるべく楽屋からテンションを変えずに、そのままの流れでステージに立つことが多かったですね。話す声と歌声がそこまでかけ離れていないので、会話の延長線上で自然に"歌のギア"に入っていく感覚。それは今もベースとしてあるんですが、最近はもう少し曲の中での演出を意識するようになりました。といっても照明や装置のことではなく、表情や佇まいといった内面的な部分の演出です。「この曲のこの言葉は特に大切だから、こういう表情で歌おう」とか、言葉をどう届けるかを意図的に調整してみるようになった気がします。

─それこそ、弾き語りではより繊細な表現が求められますよね。

弾き語りは、すべての軸が自分になるからこそ、どんな"ゆらぎ"を持ち込むかが面白い。急に語り始めてもいいし、逆に音楽にスッと戻ってもいい。その"語りと音楽を行き来する感じ"がすごく好きなんです。うちの母(河原厚子)もそうですが、ジャズミュージシャンってそのあたりの呼吸が本当に上手い。曲の途中でちょっとふざけたりしても、それがくどくならずに、ふとキリッと切り替わる瞬間を作れる。そういうときに一気に言葉が伝わるし、空気に緊張感が生まれる。その"間"の妙を、最近はより意識するようになってきましたね。

メロディーをなぞって歌うだけなら簡単かもしれないけど、"自分の言葉"として歌うのは意外と難しい。今回のアルバムでは、言葉を"自分の手で手渡していく"ような感覚を大事にしていました。そのために必要な"演出"──間の使い方、空気の変え方、表情のニュアンス。そうした細部に、以前よりもずっと意識が向いている気がします。

─それを踏まえ、11月から始まる全国ツアー『GRATEFUL DAYS』に向けての意気込みをお聞かせください。

今、少しずつ構想を練っている段階で、まだ詳細は全然決まっていないんですけど。TENDREの音楽って、ダンサブルな曲もあれば、フォーキーで静かな曲もあるし、ソウルフルな表現もある。ジャンルを自由に行き来できるからこそ、ライブでもいろんな感情の濃淡を楽しめるような構成にしたいですね。喜怒哀楽をどうやって演出するか。その振り幅を、観てくれる人と一緒に体感できるツアーにしたいと思っています。

取材・文:黒田隆憲

撮影:齋藤一平

RELEASE INFORMATION

TENDRE「TENDRE」

2025年10月1日(水)

Format:Digital

Label:RALLYE LABEL / SPACE SHOWER MUSIC

1. GRATEFUL

2. RUNWAY

3. LULLABY

4. WINNER

5. HAPPY END

6. 情けない日々、私

7. AUBE

8. SOUL

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

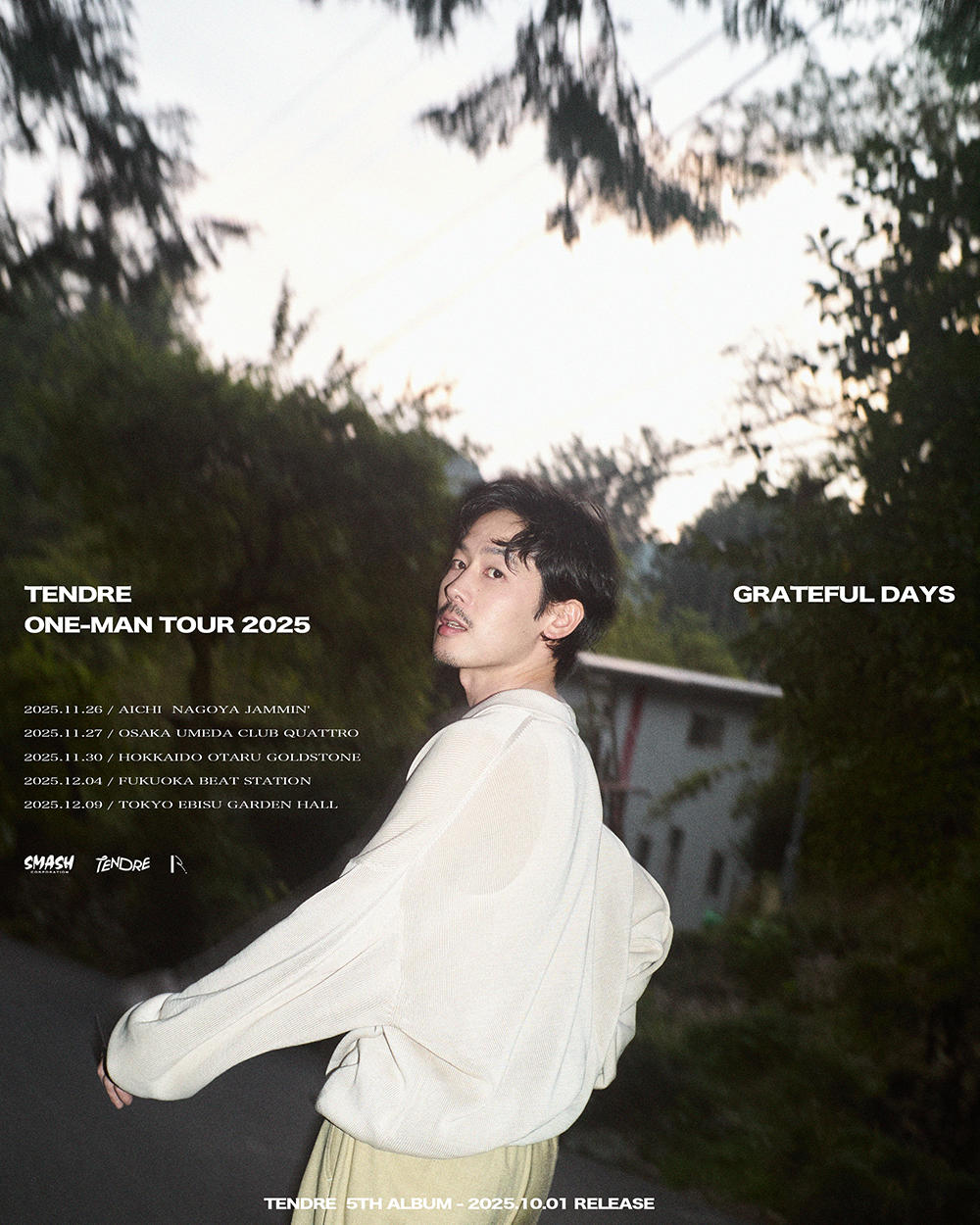

TENDRE「ONE-MAN TOUR 2025 "GRATEFUL DAYS"」

2025年11月26日(水)

名古屋 JAMMIN'

Open 18:00 / Start 19:00

ADV. 7,000 Yen [+1D]

2025年11月27日(木)

大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

Open 18:00 / Start 19:00

ADV. 7,000 Yen [+1D]

2025年11月30日(日)

北海道 小樽 GOLDSTONE

Open 17:00 / Start 18:00

Adv. 7,000 Yen [+1D]

2025年12月4日(木)

福岡 FUKUOKA BEAT STATION

Open 18:00 / Start 19:00

Adv. 7,000 Yen [+1D]

2025年12月9日(火)

東京 The Garden Hall

Open 18:00 / Start 19:00

Ad. 7,000 Yen [+1D]

詳細はこちら

LINK

オフィシャルサイト@tanaakin

@tanaakin

@tendre-official