Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2025.10.21

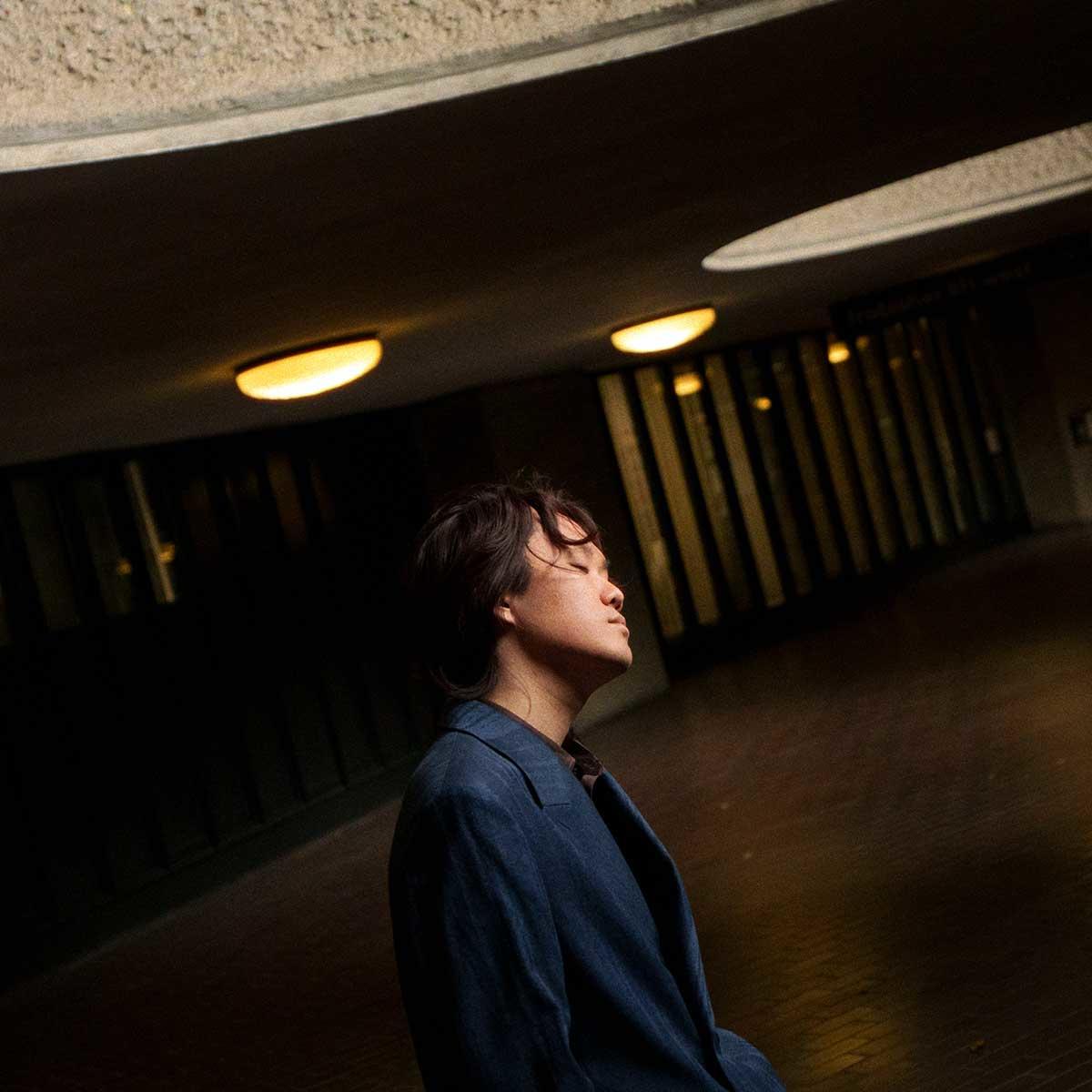

VivaOla、新章の幕開けを告げるEP『TWOTONE』を語る

これまで『STRANDED』というミニアルバム、そして『Juliet is the moon』と『APORIE VIVANT』の2枚のフルアルバムをリリースし、その洗練されたソングライティングのセンスで高い評価を集めてきた彼。新作の全5曲には、彼が追求する美学がありありと示されている。力強いギターサウンドが響く「Lifeline」や「Grown Too Old」など、楽曲のエモーショナルなフィーリングも印象的だ。

どんなことを考えて制作にあたったのか、たっぷりと語ってもらった。

「White Point」が仮の作品タイトルだったんです

─新作、素晴らしかったです。語るべきことがたくさんある作品だと感じました。まずタイトルの『TWOTONE』は最終的についたものでしょうか? もしくはこの言葉をコンセプトに決めて作っていったんでしょうか?

最終的につきました。毎回、作品のプロジェクトネームがあるんです。たとえば最初に出した『STRANDED』は「Untitled」で、次作の『Juliet is the moon』は「Romeo and Juliet」、『APORIE VIVANT』は「Viva」だった。で、今回は「White Point」が仮の作品タイトルだったんです。

─「White Point」というのはどういう意味だったんですか?

白の基準点という意味です。キャリブレーションというコンセプトを考えていたんですね。1曲目の「D65」がディスプレイとかで参照される基準白点を示す言葉なんですけれど、EPを作ることでキャリブレーションをして、いい意味でまっさらになるという意味合いがあった。でも完成してみたら思ったより『APORIE VIVANT』と『Juliet is the moon』が自分の中で強かった。その2作のツートーンになったと思って。それで『TWOTONE』とつけました。

─では、改めてその2作を振り返って、どんな道のりを歩いてきた実感がありますか?

シンプルに歳をとったな、というのはありますね。『APORIE VIVANT』の頃までは年齢による成熟や視点の違いはあまり見えていなかったけれど、25歳を超えて、今回は年齢を意識することが増えました。いろんな人に楽曲を提供するタイミングをもらって、そこでの学びもありましたね。今の視点から『Juliet is the moon』を振り返ると、頑張って日本で売れようとしたのかなって思ってます。

─『Juliet is the moon』はゲストもたくさんいたし、ある種開けているアルバムという印象があります。

頑張ってたんでしょうね。その頑張りが今見るとすごくキラキラしてていいなって思います。開けているという表現はたしかにそうだと思います。

─対照的に『APORIE VIVANT』は、うちに向かってるような印象があるんですけど、そんな実感はありましたか?

『Juliet is the moon』の後に、ある程度の自由を手にしたんですよね。何かしなきゃという焦りはなくなって、何もしなくていい余裕が生まれた。でもこの先ずっとこのままでいいのか、その先に未来はあるのかと思って。自由を手に入れたからこそ、自分がどういうアーティストになりたいか、どういう人と仕事していきたいかを考えた。それが『APORIE VIVANT』に反映されてると思います。

─その2つの作品を経た新作だということですが、聴かせていただいての印象として、体温とか熱量がある作品だなと思ったんですね。

ありがとうございます。熱みたいなものは意識していました。

綺麗事ばっかり歌ってられない

─歌を通して自分を表現するというモチベーション、心意気が出発点になっている感じがしたんです。そういう感覚はありましたか?

『Juliet is the moon』の時は全体のプロダクションや作品性を意識したんです。そこを自分の中でクリアしたと思えたから、『APORIE VIVANT』はソングライティングを意識しました。歌詞とメロディに注力したいと思ったんです。だからミニマルな作りになった。ストーリーテリングにも近い作品だと思ってるんですよね。だから今回は歌に注力しました。プロダクション、ソングライティングをクリアしたら、次はメロディをどう表現するか。どうやって人に刺さるような歌い方ができるかを考えてました。

─今おっしゃったことって、楽曲提供や作家としての仕事が増えたことも影響している?

間違いないです。他の人に提供する時には、自分らしさよりも曲に対しての最適解を考えるので。デモを作る時にも、普段出さない声が出たりする。「こういうのって自分の作品でなんでできないんだろう」とか思ったりして。自分の作品じゃないからこそ、「自分はこうあるべき」みたいなものが抜けて、いい意味で自分らしさが出るのかもしれない。そういうことに気付いた時はありました。

─作家業と並行することによって、アーティストとしての自分はどういうことを歌うべきなんだろうということを考える機会も増えたんじゃないかと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。

特に歌詞はそうですね。作家だったらテーマやプロンプトがあるんです。それに沿って妄想や想像や実体験を混ぜて書いていく。それと自分の曲を同時に作っていたから、こっちでは自分にしか歌えないことを歌うべきなんじゃないかというのはありました。

─VivaOlaの音楽にとって、歌詞はすごく重要だと思うんです。というのは、そこにVivaOlaらしさのポイントがあると思うんですね。というのも、これはあくまで僕の感じ方ですが、VivaOlaはR&Bアーティストである。R&Bという音楽ジャンルの楽曲が歌詞で表現しているのは、多くの場合、甘美と恍惚だと思うんですね。性愛や失恋や、いろんなテーマやモチーフがあると思うんですけれど、甘くて、とろけそうな感覚を歌う人が多い。でも、VivaOlaの歌詞表現って、甘くないし、とろけてないと思うんです。カチッとしているし、冷めている。

はい。

─今回の『TWOTONE』でも、自分と向き合ったり、葛藤を抱えてたりするムードが全体にある。このあたりは、そういう言葉を歌った方が自分らしさになるっていう感覚があって選択から選んでるんじゃないかと。

R&Bの歌詞については、年代にもよると思うんですけどね。90年代はそういうのは多いと思います。たとえばBoyz II Menはそうだし、SWVとかもそうかもしれない。2000年代だったらUsherとかNe-Yoとか、失恋も多い。自分が聴いて育ってきたものはそういうものなんです。ただ、それ以降のFrank OceanとかSZAになるとヒップホップの影響が色濃いと思うんです。リアルだし、楽曲を書くことが逃げにならないとうか、アーティストにとっての一種のセラピーになる。そこが反映されてるというのはあるかもしれないですね。綺麗事ばっかり歌ってられないという。

─綺麗事ばっかり歌ってられないというのは、まさにそうですよね。楽曲を書くことで自分自身と向き合い、それを乗り越えていく。「Grown Too Old」とか「Lifeline」ってまさにそういう曲だなと思うんです。

そうですね。暗いですね。

─僕は暗いというより、エモだと思うんです。

エモですか?

─音楽ジャンルとしてのエモというより、自分に向き合い、奮い立たせるという意味においての、精神性においてのエモというか。

確かにそうかもしれないですね。憂いがあるというか。聴いてきたのはR&Bだけじゃないし、エモも聴いてましたし。そうやって自分を育ててくれた音楽をうまくミクスチャーしたいというのもあります。ルーツって単一的なものではないと思うんです。Princeもそうなんですけど、どこまでがR&Bで、どこまでがソウルで、どこまでがロックで、どこまでがポップスで、みたいな意識もある。作詞で言うと、Rick Jamesに共感があるんですよね。『Street Songs』をよく聴いていたんです。R&Bだから愛やセックスのことを歌わなきゃいけないってのは間違いだと思う。自分の曲で言えば、「D65」はR&Bでもないし、ロックでもない。ラップのフロウを借りつつ、ストーリーテリングをしている。ジャンルは違うけど、みんなストーリーテラーだと思ってるんで。同じことをできたらと思ってました。R&Bだからということは、作詞では考えてはないですね。

─まさにFrank OceanとかSZA以降、今の時代はポストジャンルと言われるようになりましたよね。いろんなジャンルが融合しているし、アーティストもいろんなジャンルをやっている。で、そういう時代になって重要なのはテクスチャーと美学だと思うんです。テクスチャーというのは、サウンドやグルーヴの質感。美学というのはマインドに根ざしたものである。で、僕の理解だと、VivaOlaはオルタナティブR&Bのテクスチャーを表現しているアーティストである。でも、美学やマインドの部分は、失恋や性愛というよりも、自分自身のアイデンティティの表現にある。そこにエモのマインドを感じたという。特に今回のアルバムはそういうものであるような感じがするんです。そのあたりはどうですか?

『Juliet is the moon』の時は20歳ぐらいで、まっしぐらに恋愛をしていた時期で、歌詞にも純愛や性愛が多かったと思うんですよね。でも『APORIE VIVANT』以降は減りました。制作中にKota Matsukawa(w.a.u)としていた会話も、ある意味ロックだったし。ライブのバンドセットもロックな方向に傾倒しているんです。ただ、リファレンスしてるアーティストがMiguelだったりTy Dolla $ignだったりする。共有できるところがあるんですよね。親がクリスチャンで。昔からゴスペルとかチャーチ・ミュージックも聴いてきた。で、彼らもロックを好きだったし、自分もそうだった。聴いていたものは違っても、最終的に辿り着くテリトリーが似ていると思うんです。あとは各々が表現する声と質感、それぞれのストーリーテリングがある。Miguelはブラックだけどヒスパニック系が混じっていて、どこにも属せない気持ちがある。だから彼の描く愛情はすごく儚い。愛を歌うにしても、ああいう歌詞が刺さるんです。儚いものが好きだというのは、自分の国籍的なバックグラウンドも無意識のうちにあるのかもしれない。

─今仰った儚い感じ、だけど一瞬繋がれるような感覚って、すごく大事なものだと思います。リスナーやオーディエンスにとっても、VivaOlaのどういうところが好きなのかを言語化するキーになる。というのは、歌詞の言葉自体はちゃんと読まないと気づかないかもしれないけれど、でも歌詞の持つフィーリングって音になるじゃないですか。そこは歌詞を読んでなくても、なんとなく感じられるものなんじゃないかとも思います。

こないだ家族にデモとか今回の作品とか聴かせたんですよ。父親は英語も話せないし、日本語の歌詞もそんなに聴き取れない人なんだけれど、「この曲はこういう曲なんだね」というのが結構当たってて。説明してる情景の行き着く先のエモーションが近いというか。歌詞を最後に書いてるから、メロディに引っ張られてるところはあるかもしれないです。メロディとボーカルラインと、デモを書くときに宇宙語で歌うんですけれど、それを空耳的に聞こえるような言葉をピックアップしたライティングをしてるんで。無意識の何かと交信しているかもしれない。

─そうですよね。赤ん坊とか犬猫って言葉を使わなくても声のトーンだけでちゃんと伝えられるじゃないですか。それと同じように、メロディと声色だけで表現できるエモーションがあって、言葉が後からついてくるような感覚がある。

そうです。そもそも家で歌詞を書く時に、自分の曲に対して第一のリスナーになってるというか。「これを言いたいのかな」って他人目線で考えて、それをピックアップしているという。

どっちかじゃなきゃいけないみたいなことじゃなくて、どっちでもいい

─曲についても聞かせてください。「Who Cares」はどういうところから作っていきましたか?

これは、〈Who Cares〉っていうセリフ以外の歌詞はあったんですよ。〈I let it go, still chase somethin' new(手放してまでも新しいものを追いかけたい)〉。〈Running fast, whatʼs makinʼ you move?(急いで早く走ってるけど、君を突き動かしてるのは何だ?)〉。〈Looking back, still over the moon?(まだ振り返った時に楽しいって今でも覚える?)〉って。でも結論がなかったんですよ。そのデモを01sailに渡して、残りをまた再構築して、それをまたKota Matsukawaに持っていく。そこで「ここにメロディが欲しい」と01sailに言われて。その時に01sailが歌った鼻歌が〈Who Cares〉に聴こえたんですよ。これがフィットした感じがあった。これがあるだけで印象がすごい変わるんです。バースでは切迫感があること、悲観的なことをずっと言って、〈Who Cares〉でそれを全部回収している曲だと思います。まさに奮い立たせるような言葉というか、パワーがある言葉で。なんでこの言葉になったのかはわからないけれど、自分の中で何かが繋がったのかもしんないです。

─「Justify」はどうですか?

この曲はアイデアがあったんですよ。ベースを生で弾いて、ループせず、ブルース進行のコードでシンプルにやりたいという。ギターを聴きながら作ったから、刻むように歌うファンクなノリが出てると思います。で、リファレンスというか、インスピレーションはひたすらジェームズ・ボンドの『007』シリーズでした。それを観ながらメロディを書いたんです。歌詞を書く時も『007 スカイフォール』を観ながら書いた。恋愛ではありつつ、最終的にはトゲみたいなものも混ざった歌詞になったと思います。この曲は珍しくマテリアル的な歌詞を書いてますね。他の曲たちが内省的だから、それは意識したかもしれないです。

─「Lifeline」はまさにエモですよね。その必然性がある。

エモロックですね。すごいラウドっぽいイントロで。最初は葛藤があったんですよ。ギターで始めるか、それをシンセで現代的に解釈するか。いろいろ試したけど、これの方が面白いし嘘じゃないんじゃないかって。聴いて育ったものだし、自分のボキャブラリーの中にあるものなら、それを出すのはVivaOlaとして合ってるんじゃないかと思いました。

─「Grown Too Old」もギターのイントロです。

この曲は、最初にできたデモはもっとFrank Oceanっぽかったんですよね。でも最初のほうでKota Matsukawaがアレンジをし直したんです。もっと思い切ってバラードでもいいかみたいな。でもそれも「Lifeline」と同じマインドというか。Kota Matsukawaと2人で『APORIE VIVANT』を作った意味、そこでやってきた音像があるからこそ、同じことをもう1回やっても面白くない。だからこの曲はトラッピーなビートを入れたり、ローファイにするより、もっと壮大なバラードにしていいんじゃないかって。「Lifeline」も「思ってるよりロックでもいいんじゃない」みたいな彼のアイデアがあったし、「Grown Too Old」はリフをもっと活かして、もっと歌だけ見せてもいいんじゃないかなというのがありました。

─これはムードよりはメッセージの曲だなって思いました。

そうですね。最初に弾き語りのデモを聴かせた時も彼にフックがELLEGARDENっぽいって言われて。「そうかな」とか思いつつ、そうだとしたら、おっしゃったエモさが楽曲に散りばめられていたのかもしれないです。

─『TWOTONE』は『Juliet is the moon』と『APORIE VIVANT』の二面性だけでなく、もっといろいろな象徴でもあるなと、お話を聞いていて思いました。

『TWOTONE』にした理由としては、TWOTONEの特性がすごい好きで。色のツートーンはわかりやすいけれど、人の心情とかライフステージに対してのツートーンは理解しがたい。みんなミクスチャーって言っちゃうんですよね。でも混ざってるのではなく、どっちの状態も、混ざらずに同時に存在している。それって「二面性」というより「二元性」なんだと思います。「二面性」というと表裏の感じがあるけれど、それじゃない。自分の現状がそうなんだと思います。

─というと?

子どもの頃に親戚とサッカーの日韓戦を観ていて「どっちを味方するの?」って言われて。でもどっちも好きなんですよ。日本に生まれてはないけど日本で育ったし、日本語を話しているし、日本人という認識はある。でも在住権はあるけれど、市民権も選挙権もない。韓国に市民権はあるけど、そっちには親戚もそんなにいないし、友達もいない。K-POPにルーツと親和性を感じてるわけでもない。「何人なの?」って言われたら「どっちでもよくない?」って。これは二面性じゃなくて、二元性なんですよね。そこに『TWOTONE』がある。2つの要素が同時に存在していてもいいんじゃないかなって。

─そうですよね。日本と韓国のルーツの話ってとてもシリアスだし大事な話だけど、同じことをライトな話題に置き換えると、たとえば「犬派か猫派どっち?」みたいなことって言うじゃないですか。でも犬と猫を両方飼ってるとどっちも可愛いんですよ。そういう感覚に近いのかもしれない。

そうです。どっちかじゃなきゃいけないみたいなことじゃなくて、どっちでもいい。世の中そういうことばっかりじゃないかな。でも、グラデーションとは違うんです。白と黒のどっちもある。Michael Jacksonの〈It don't matter if you're black or white〉(「Black Or White」)という話かもしれない。特に自分の音楽に対しては、どっちかひとつにしなきゃいけない、混ぜ合わせなきゃいけないってのは、違うのかなって思ってます。

─なるほど。『TWOTONE』はEPのタイトルでもありつつ、自分の価値観やアイデンティティにも繋がるような言葉でもある。

そうですね。あと、今回の作品をアルバムではなくEPにした理由が明確にあって。5曲入りのEPにしようというのは最初から決めていたんですよ。というのも、これがピリオドになってほしくないというがあった。この先にアルバムがあるから、それがピリオドになればいいという。自分のディスコグラフィーがジャーナルの文章だとするならば、まだ3行しか書いてないんですよ。EPをコンマとするなら、『STRANDED』というコンマがあって『Juliet is the moon』でピリオドを打って、その後にもう一度『APORIE VIVANT』というピリオドがある。今は『TWOTONE』で3行目を書いたところなんで、そこから次に行けたらなと思ってます。

取材・文:柴那典

写真提供:HIP LAND MUSIC

RELEASE INFORMATION

VivaOla「TWOTONE」

2025年9月24日(水)

Format:Digital

Track:

1. D65

2. Who Cares

3. Justify

4. Lifeline

5. Grown Too Old

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

HOTSPOT Vol.1

2025年11月16日(日)

会場:Shibuya WWW

OPEN 17:15 / START 18:00

出演:DURDN / VivaOla / Rol3ert

料金:オールスタンディング ¥4,500 (+1drink代別)

チケット:

e+ https://eplus.jp/hotspot

LivePocket https://t.livepocket.jp/e/hotspot_001

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

お問い合わせ:Shibuya WWW (03-5458-7685)

LINK

オフィシャルサイト@viva0la

@viva0la

@VivaOla

FRIENDSHIP.