Keishi Tanaka×LOSTAGE五味岳久スペシャル対談──まっすぐ生きてきたバンドマンが「居心地の良い部屋」を築き上げるまでのストーリー

INTERVIEW

2025.08.06

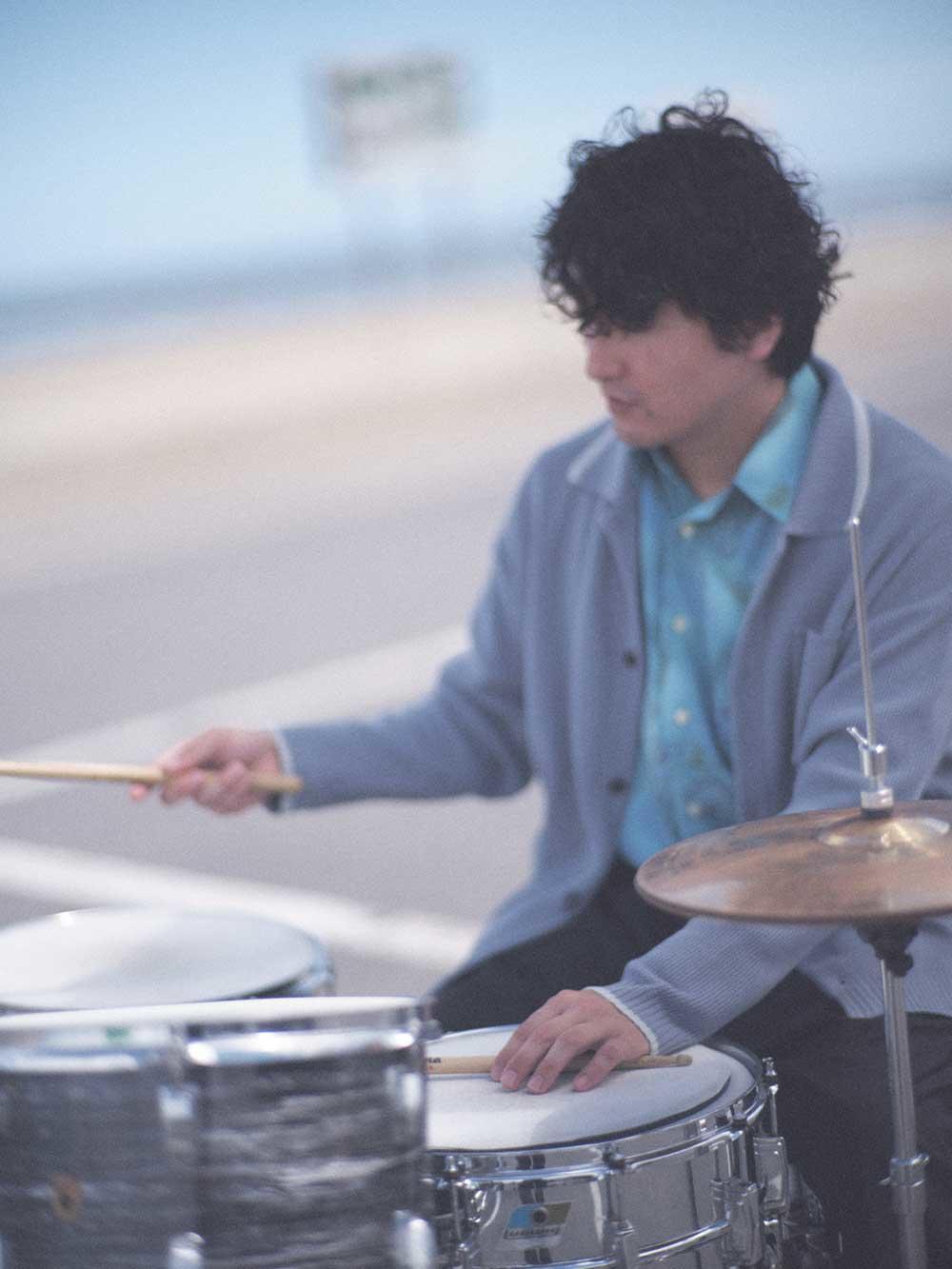

Laura day romanceが"型にはまらない"タイムレスな楽曲たちを生み出せる理由とは?新曲「ライター」メンバー個別インタビュー:礒本雄太編

"何があるかわからない前提"で動いてる

─井上さんには語り部、象徴としての自分、歌入れの際の感情の微細なやり取りの話やこぼれ話として歌メロの一部の元ネタがBTSなんて話も聞かせていただき、迅くんとは楽曲の細部に至るまで分解しまくったインタビューでした。

BTSの話は知らなかったです(笑)。

─前編にあたるアルバムと「heart」と、温かみのあるバンドサウンドが中心であった中、デジタルなアプローチに舵を切った「ライター」にはとにかく意表を突かれてしまいました。

迅がDTMを導入して。それで初めてDTMで作曲した楽曲ですね。僕たちメンバーとしても"これはいいおもちゃを手に入れたね"なんて話をしてて(笑)。あれもできる、これもできる、と、生バンドではできないことが(後編のアルバムの中でも)いちばんたくさん詰まった楽曲になりました。でも、打ち込みだと思わせながら実は生楽器みたいなパートも結構あるんですよ。特にドラムというか、打楽器パートはそういうところが多いですね。

─おお、具体的にお聞かせいただけますか?

スタジオではわざとかなりデッドめ(残響が少ない音のこと)な音にチューニングして演奏して録って、そこからエフェクトだったりいろいろとその音に加工をして、全体の雰囲気に馴染ませるように処理しているフレーズが結構ありまして、出来上がった音源を聴いて"いいな"って思えたんです。

─具体的にどのフレーズが?

2Aとか2サビに出てくるタムのフレーズがそうですね。デモの時点でも入っていたフレーズなんですけど、きっとここは打ち込みでやるんだろうなって思ってたんですが、レコーディングではタムを4つ並べて上から毛布というか、布をかぶせて残響を抑えつつアタック音をしっかりマイクで拾えるようにして演奏したものを加工して使ってます。パンも振られている(音の定位が左右に振り分けられている)ので、これはかなり印象的なフレーズになりましたね。楽曲の中で立体的に点在している感じが出せました。こういうことはライブではドラム一台で再現することが難しかったりするので、音源ならではの良いアプローチができたなと思っています。

─レコーディングでああしてみようこうしてみよう的なやりとりが行われていたんですね。

そうですね。特に「ライター」に関してはどこをどうやって録るんだろう?っていうのを誰もわかってないまま当日を迎えたので。

─えええ(笑)。

ドラムについても"ここはやれるようにしておいた方がいいのか?この打ち込みは自分が生で演奏するのか?それともデモ通りに打ち込みのままでいくのか?"みたいなことを何も打ち合わせないままに当日を迎えてしまいまして(苦笑)、とりあえず自分ができないところはなくした状態で迎えたんです。打ち込みのところも全部演奏で再現できるようにしてて、生ドラムでやるんだろうなってところももちろん事前にやっておいて、装飾音的なところも全部楽譜に書いておいて。リズム的なフレーズについては全部しっかりと再現性が担保できる状態にはしておいたんですけど、迅本人も"さあ、どうしよう"みたいな感じでレコーディングに来てるんだろうなって思ってて。なので録ったんですが楽曲上では使われてないフレーズもあったりするんですよ(笑)。ここ演奏したはずなんだけど使われてないなとか、逆に演奏したはずのない一音が足されていたりだとか。いろいろと録ったものを最終的にパズルのように組み立てていった形の楽曲になりましたね。

─なるほど。でもそういうふうに自分の演奏が編集されていることについてそう言えるということは、やはりメンバーへの信頼感があってこそのお話ですよね。

はい、そう思ってはいますね。自分が演奏したものが編集されていたり加工されていたりだとかそういうアプローチがされていたとしても、結果それで楽曲がすごくいいものになっているから、そこにマイナスな感情は一切ないですし、普段からメンバーは自分のことを信頼してくれているし、自分もメンバーのことを信頼しているし、そういう関係性の元に作れた曲なんじゃないかなと思ってます。

─そういった判断や反応速度はめちゃくちゃ早そうですもんね、礒本くんは。

その感覚はセカンドアルバムくらいから鍛えられたというか、自ら鍛えていったというかみたいなところだと思いますけど、でも現場で何かが変わるっていうことは当たり前じゃないですか。とはいえ他のバンドさんがどうかっていうのはあまりよくわからないんですけど、少なくとも自分達たちはレコーディング当日で"さあじゃあ、録りましょう"ってなる30秒前ぐらいに"ちょっとここ、こうしてみて"ってなって、それが結構大掛かりな作業ってことも今までにあったので、"何があるかわからない前提"で動いてるというか。

─その精神的な余白は、あえて自分の中で確保しているみたいな感じなんですか?

そうですね。決め打ちでいけるのも安心は安心なんですけど、レコーディングでブレイクスルーしないというか、もう本当にこれだけやっとけばいいみたいな気持ちで行くのは熱が入らないというか。楽曲は結構クールなんですけど、クールで終わらせちゃダメだなっていうところはあって。その日その瞬間に"あ、ここめちゃくちゃいいね"みたいなところを発生させようとすると、やっぱりその自分の中の余白の部分は大事になってくる気がしますね。

─バンドマンでもあり、セッションマン的な考え方も感じますね。

どうなんでしょうね(笑)。

─2年前のインタビューでルーツについて伺ったところブラックミュージックを挙げていたりもされてたので、そういったところにも起因するのかなと。

ですね。それもありますが元々(自分は)なんでもできるっていう枠でバンドに参加させてもらってる身でもあるので。なんでもできないといけないっていうのは常に自分で思っています。たとえばじゃあ突然"ジャズやりたい"って言われたとしても、それにはやっぱり対応してかなきゃいけないなって思うし(笑)。

─その感覚は鈴木迅と井上花月っていうミュージシャンと出会ったからこそ身についたものなのか、それとも礒本くんが元々そういう気質のドラマーだったのかでいうと?

どっちもあるかな......高校生くらいの時から"自分が嫌いなジャンルをしっかり聴け"って言われながら育ってきたのもあるし、やっぱりドラムって結構その、このジャンルのこのリズムだからいいっていうのが明確にあるわけでもなくて、お客さんがそのジャンルとかリズムのことを知らなくてもなんか気持ちいいよね、ノレるよねっていうのがある楽器だと思うんです。だから昔っから音楽はなんでも齧ってみて、それが自分にとっておいしくなくても一旦食べてみるみたいな感覚が自分には元々備わってたから、彼らにもなんとなくこいつはいいと思ってもらえたのかなと。なので大学にいた時の音楽サークルでもジャンル問わずで誘われたものには全部参加して、自分なりに噛み砕いて演奏してきたんですよね。その経験を武器としてバンドに参加させてもらって、次第に自信もついてきて、続けていけてるんだろうなと。なのでどっちもあると思います。

─その齧ってみた音楽が全て血肉というか、データとなって自身の中にストックされているのがすごいですよね。

性格的なところもあるのかなと思うんですよね。齧るとやっぱりそのルーツが知りたくなるというか、これは何から、どこから始まったジャンルなんだろうって。演奏のスタイルとかもそうですけど。自分が70年代のソウルとかファンクとかR&Bとかが好きなのも、その後いろんなジャンルへ影響を与えたというか派生していったところがあると思うし、そう考えるとそのハブみたいな立ち位置が好きなんだろうなと思いますね。それより前ってまだジャンルは少なかったと思うんですけど、70年代を境に多様化していったように捉えていて。そのあたりの音楽をたまたま好きになって聴いていく中で受けた影響が、自分のドラミングの血肉にもなっていって。70年代に活躍したミュージシャンたちがジャンルを分けて、それらを確立させていったように、自分のドラミングもあっちにいったりこっちにいったり、いろんなジャンルを股にかけたり、多様的なプレイができているんじゃないかなって思うんですよね。

─単なる音楽というもの以上の壮大な物語を描くローラズにとってはうってつけのマインドとテクニックをお持ちなんですね。

(笑)ありがとうございます。

"礒本さんこの曲叩いてないんじゃないか"なんてコメントが出るのも面白そう(笑)

─ドラマー的な考えが強すぎるとここまでの楽曲の幅広さだったり、自身のプレイが加工、編集されることだったりには対応しきれなかったりするんじゃないかなって思います。

それはある気がしますね。

─Tempalayの藤本夏樹(Dr)くんと話した時にも感じたのですが、あの人のリズムパターンも本当に独特で。でも夏樹くんはソロ活動で自分もフロントに立って、曲も書く方なので、ドラマーというよりは音楽家として"曲の出来がいちばんである"という感覚も持ち合わせているからこそ、いわゆるドラマー的ではないフレーズも楽曲至上主義としてプレイできるんだろうなと思わされたのですが、礒本くんの話からもそれと同じ感覚を覚えました。

自分は曲作らないんですけど、メンバーが信頼してくれて、ここで叩かせてもらえているので。ハマるかハマらないかはその時によっていろいろですが、自分もフレーズだとかを作ってみたりもしていて。でもそうですね。"ドラムだから云々"みたいな感覚は普段から持ってない気がしますね。作曲していく上でこのフレーズはドラマー的にはちょっとどうかなとも思う時もあるんですけど、楽曲的にはとてもマッチしているからこのフレーズを採用とか、仮にそのフレーズがドラムじゃない打ち込みだとかあるいは他の楽器になったとしてもそれはそれでいいよね、っていう考え方でやってます。

─前編が生楽器中心だったのに対して後半の先行曲がバキバキの打ち込みで、普通だったら"いや、打ち込みだったんで戸惑いましたよ"なんて発言が入ってもおかしくないと思うんですが、礒本くんからはその焦りとか戸惑いみたいなものが感じられない(笑)。

いや、でも最初は戸惑いましたよ(笑)。デモが渡された時にあれ、これ自分の出番あるのかなって。「ライター」をリード曲にするってなった時に"え〜っと、僕は......?"みたいなところも最初はあったんですけど、でもなんかそれはそれで面白いかもとか、ライブでこの曲をセットリストに組み込む時に大変になるなとか、そういうワクワクの方が勝っちゃって。リリース後に"礒本さんこの曲叩いてないんじゃないか"なんてコメントが出るのも面白そうだしななんてことも思ったり(笑)。でも実際は叩いてるから、そういう反応があったとしてもいいやって思えるし。

─この曲はドラマーというよりはパーカッショニストとして参加したみたいな感じなのでしょうか。

フレーズだけで見るとそうですね。先程話したタムのフレーズとかはパーカッショニストになった気持ちでなんてやり取りもありましたし。他の楽曲でもそういったアプローチがありますし、そんな感じでしたね。

─迅くんにさっき伺ったんですけど、DTMだけではなくパッドの導入もバンドにとって大きな出来事だったとか。

SPDですよね。あれはそうですね。幅が無限に広がるというか、迅にとってのDTMがそうであったように、自分にとってのSPDもそうで、本当にいいおもちゃだなっていうところではあって。でもまだSPDが持ち得る可能性の10%も引き出せてないような気がしているので、ここからまたいろんな取り組みや実験もできると思うし、それに伴ってパッドだけじゃなくて生ドラムでもまだまだいろんな実験ができると思っているから。今後ライブでそういったことを試せるのも本当に楽しみだし、レコーディングでもそれを活かせるような気がしてて。パッドの導入はデカいですね。

─パッドの導入は迅くん発信?礒本くん発信?

機材面に関してはお互い自由というか自分も任せてもらっているので、使いたいなら使えばみたいな感じでした(笑)。具体的には四季をテーマにしたepの中にがっつり打ち込みの曲があって、これライブでどう再現しようかって迅と話した時に"サンプリングパッドがあると助かる"みたいなことをぼそっと言われたんですよね(笑)。そこから"とりあえず買ってくれない?"となり、でもそこはなかなかお高いものでもあるので"いやいや使うかどうかわかんない状態じゃ買えないよ"なんてやり取りはしばらくしてまして。その時期にちょうど一本ワンマンを控えていて、その直前に"必要だからやっぱり買って欲しい"と言われもう勢いで、えいって気持ちでポンと買って。どう使うかはまだ決めてないけどとりあえず買ってみたっていうのが始まりでした。そこからこの楽器の可能性について探り始めました。

─実際どうですか?ライブで使ったり生ドラムと組み込んで使ってみたりとかは。

まだ生ドラムに組み込んだ形では使っていなくて。今は単体でギミック的に飛び道具として使うことが多かったんですけど、「ライター」から本格的に生ドラムと一緒に使っていくことになるんじゃないかなと。生ドラムと一緒に鳴らしてみたり、ビートの中に組み込んでみたりとか、自分の中での新しい試みですね。自分が使っているドラムはヴィンテージのものなので、昔のドラムと最新鋭のパッドをどう混ぜていくかっていうのが楽しみで、今練習してるんですけど。

─腕の見せ所ですよね。ドラマー次第でいくらでも大きく鳴らせそうな楽曲だと思います。

そうですね。本当に今そこが楽しみで。さっき話したタムの音がパンで左右に振られているのもライブで再現しようと思っていて(笑)。

─おおお!

設定を今細かく調整したりしてます。

─今はライブでも生ドラムにトリガー(ドラムに装置を取り付け、叩いた際の振動を電気信号として音源モジュールに送ることで電子音やサンプル音を鳴らすことができる)をかければ別の音が出せるし、そういうことも今後増えていくかも知れないですね。そういう新しい試みを曲に呼ばれてやっている感じがローラズらしくてカッコいいです。

礒本:それは本当にそうですね。自分から新しいことをしようというよりは何かに必要とされて新しいことをやっている感覚です。

─そういう新しいことに対しての反応速度って速い方だと自分で思いますか?

(スタッフさんに向かって)どうですかね?自分ではわかんない...(一同笑)。でも時間がかかることはない気がします。とりあえず新しいことに対しても80点くらいを1回出しておいて、そこからまた自分の中で考えて100点に近づけるというか。こんな感じっていうのが見えたら、そこからは早いですね。

─自然と出てくる言葉が80点っていうことは、やはりそれくらいは出せる方なんですよね。 それってすごいことだと思うんです。

周りがそう思ってくれてたら、ですが(笑)。パッとやって100点が出せたことはほとんどないんですが、及第点くらいは先ず出せてる、そういうタイプだとは思うんです。そこに対しての満足感は全然ないんですけどね。特に「ライター」はそんな感じで対応していった気がします。

ドラムは舞台装置然とした気持ちでプレイしました

─3人の立ち位置で言うと、やはり礒本くんがどんな場面でも対応できるような大きな器と俯瞰の視点をもってバンドの物事にあたっているという感じなんですか?

だと思います。曲作りの面で言えば3人の中でいちばん遠いところにいる存在だと思っているので、だからこそ全体を見渡す必要があるというか。そう思っていますね。

─その視点から言う「ライター」のメロディだったり歌詞だったり楽曲の展開やそこかしこに鳴る装飾音、ギミックだったりでいちばん刺さったポイントを教えてください。

歌詞で言うとサビの最後の2節〈海風の匂いではっとしてすぐに未来 消えてしまわないでと手を伸ばしたライター〉ですかね。ここはやっぱり前作の最後の曲「渚で会いましょう」とのつながりじゃないですけど、その舞台というか、出来事が起こった場所は一緒なんだろうなとは思ってます。楽曲の解釈に対してメンバーとは本当に喋んないんですよ。この曲はこういうイメージで作ってるからとかっていう話も迅からは一切なくて。なので事前情報はゼロの状態で楽曲を聴くし、歌詞を読むし、レコーディングに臨むし。そういう意味ではいちばんリスナーに近い存在でもあるかなと思いますね。「渚で会いましょう」はいろんな感情が押し寄せてないまぜになっている状態っていうふうに解釈していて、それと同じ場所、同じ瞬間で、っていうシーンが「ライター」だとサビの最後の2節に結構感じられるというか。「渚で会いましょう」よりは一歩進んだ状態で同じ場所にいるっていう感覚、解釈で自分はやってますね。

─今の発言こそ先程おっしゃっていたハブだと思うんですよね。メンバーである礒本くんの解釈がこうして媒体に掲載されることでリスナー、ファンの方々とバンドがつながる、まさにハブ的な言葉を聞かせてくれたな、と思いました。前編の最後の曲も後編の第一手も、舞台は海ですものね。では楽器やメロディーラインについては個人的に印象的だった点なんか、あります?迅くんには本当にいいベースラインなんすけどギターなんでそんな奥ゆかしいんすかなんて話をしました。

(笑)。無意識というか、さり気なくなところで鳴ってる印象的な音がたくさんあるんですよね。僕の中で前編にあたるアルバムから一貫してあるのは"楽器は舞台装置"だなって。特にドラムは舞台装置然とした気持ちでプレイしました。テレビとか映画とかに流れる作品でたとえれば、照明とかBGMとかって普段そんなに意識して見聞きはしないじゃないですか。でもその作品を全体的にバッて見終わった時になんか良かったな、なんかここが響いたなって思う気持ちを言語化していくと、それをそう足らしめる要素って照明やBGMやカメラの画角やセリフ、展開の間(ま)であったりすると思うんですよね。なのでそのようにシンセなりベースなりドラムなり、他の楽器やその音色ってそういうふうに、主張はしてこないけど必要だからそこにいるって感覚だと思ってるので。だから僕自身まだ気付いてないけど実は入ってたなんてフレーズもまだまだあると思うんで、それらの無意識、さり気なく入っているフレーズにも耳を傾けてみるって意味で何回聴いても楽しめるいい味になっていると思います。

─ありがとうございます。このバンドの多岐にわたる楽曲群は、やってて楽しい部分と、礒本くんの俯瞰的な視点からこのバンドの音楽を追ってて楽しい部分と、割合で言えばどちらが大きいですか?

直感で感じたのは両方とも3割くらいの気持ちかも(笑)。あとの7割くらいは先程話した通り、舞台装置としての役割というか、機能を意識しているので、ある意味では音楽......じゃないっていってしまったらおかしいですけど、バンドっぽくないなってことはよく思ってます。ファーストアルバムくらいの時から、これオーケストラ作ってんのかなみたいな。これは迅本人に話したこともあるし。もっと大きなものを作っているような気がしてて。ただ音が並んでる、いいメロディやいいフレーズがただ並んでいるだけじゃない曲たちが今まででたくさん生まれてきたなと思ってるので、だから割合としては楽しんでる部分は3割くらいで、あとの7割はその大きなものの一部というか土台というか、やっぱり舞台装置かなと思ってるんですよね。

─実は礒本くんより先にインタビューをさせていただいたメンバー2人にも似たような話をさせていただいているんです。ローラズはバンドというよりはもっと壮大な物語、叙事詩、抒情詩を描いている集団だと思っていますって。オーケストラであり舞台装置ですか。これはもう自分の中で落ちた感覚がありますね。メンバーにもそういう自覚がちゃんとあっただなんて。嬉しいです。

(笑)。良かったです。

─ロックバンドをやってるって自覚はいい意味で希薄というか。自分はもっと壮大なものの一部なんだっていう感覚、ですよね。

あると思います。なにかを伝えたいとか、そういう気持ちはほとんどなくて。ただ自分たちが作り上げたものを聴いたり観たりした時になにかを感じ取ってくれみたいなスタンスのバンドだと思ってるので。強いメッセージ性みたいなものがないっていうのはまあ、楽っちゃ楽なんですけどね(笑)。

─歌詞も歌詞であり歌詞じゃないというか、もっと広く、長く続いていく、繋がっていくっていうものであり、それこそが迅くんが目指すものとして話してくれた"タイムレス"なものなのかなって。

自分たちが伝えたいことをそのまま楽曲に落とし込んでしまうと、その楽曲の意味合いは多分5年後、10年後とかにまた変わってきてしまうと思うんですよね。当初は本人たちの心からの声で歌って、演奏していたはずのものが、時が経つにつれだんだんそうじゃなくなってくるっていうか。そうじゃないところでの表現が迅の言う"タイムレス"なものだと思うし、逆に情景描写だとか共感の部分は時代とか場所を選ばずにみんなに響いてくれるような気はしているので。なので、自分たちにはそういう曲が多いんだと思います。

取材:庄村聡泰

写真提供:PADDOCK

RELEASE INFORMATION

Laura day romance「ライター」

2025年7月30日(水)

Format:Digital

Track:

1. ライター

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

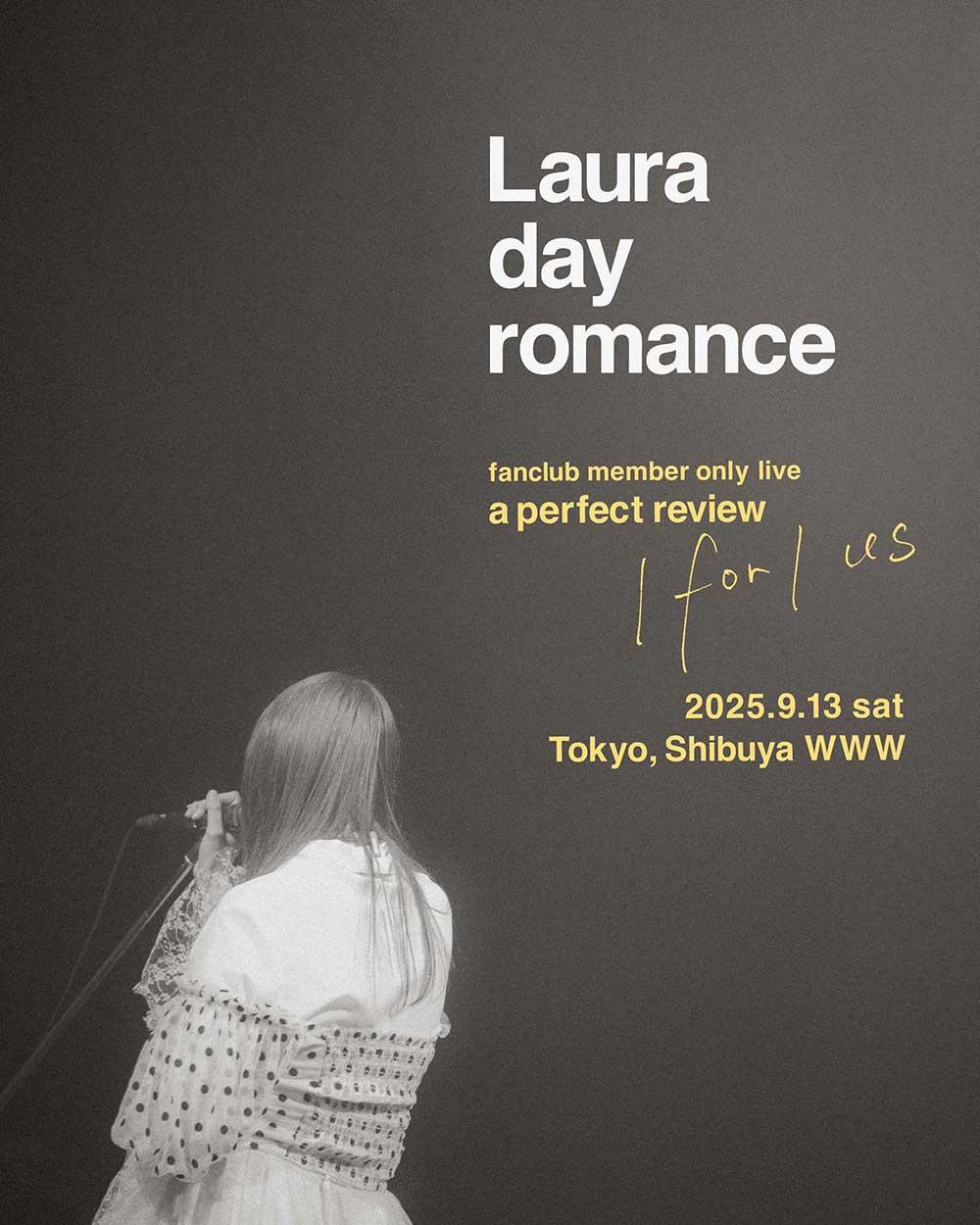

Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us

2025年9月13日(土)

東京・渋谷WWW

開場:17:15/開演:18:00

チケット代:スタンディング 5,500円(税込/ドリンク代別)

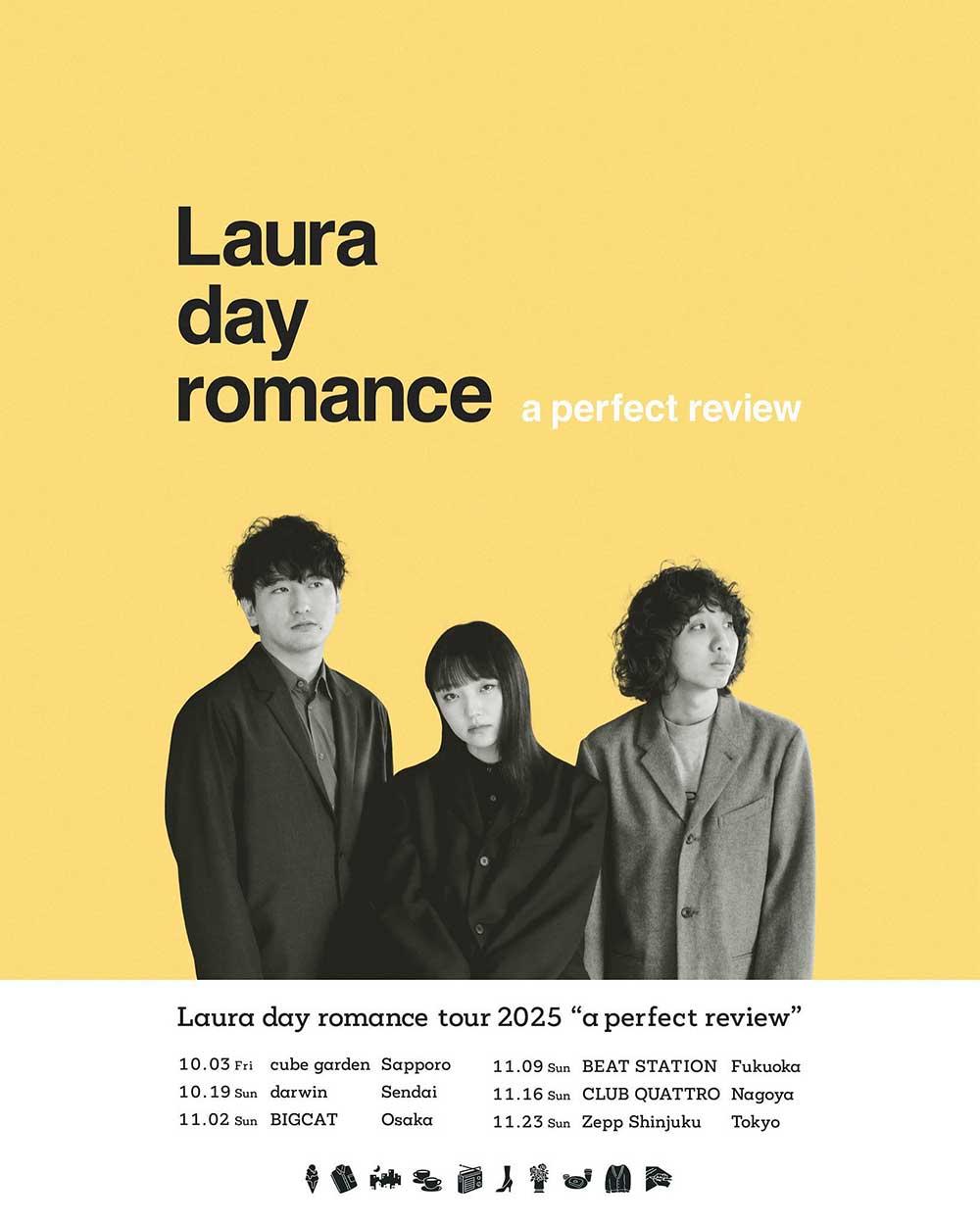

Laura day romance tour 2025 a perfect review

<チケット情報>

・全⾃由 スタンディング ⼀般:5,500円(税込)

・全⾃由 スタンディング U-22割:4,500円(税込)

※2003年4⽉2⽇ 以後に⽣まれた⽅対象

・全⾃由 スタンディング U-12割:3,000円(税込)(保護者同伴必須)

※保護者の⽅もチケット必要 ※2013年4⽉2⽇ 以後に⽣まれた⽅対象

※U-22/U-12の⽅は年齢確認のできる写真付き⾝分証明書1点、写真がない場合は2点(学⽣証・健康保険証など)を⼊場時にご提⽰ください。

※U-12 チケットはU-22、通常チケットのいずれかと必ずセットでの購⼊をお願いします。U-12チケットのみでの⼊場、購⼊はお断り致します。

※各公演ドリンク代別途必要

※3歳未満⼊場不可

公演・チケット情報は公式ホームページをご覧ください。

https://lauradayromance.com/

LINK

オフィシャルサイト@lauradayromance

@lauradayromance

@lauradayromance