Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2025.08.03

Laura day romanceが"型にはまらない"タイムレスな楽曲たちを生み出せる理由とは?新曲「ライター」メンバー個別インタビュー:鈴木迅編

パソコンを導入して、初めてLogicで曲を作った

─「ライター」はラストの余韻がすごく気持ちいい楽曲だなと楽しませていただいているのですが、そんなラストを経てイントロに戻る度今までのローラズにはない感じのデジタルサウンドが非常に気になるばかりでして、まずはそこからお聞きしたいです。イントロは最初からあったんですか?それとも後から付け足した?

最初はもっと違う感じの始まり方でした。曲の後半ができて、そしてまたイントロに戻った時のインパクトを演出できればなと思って後から付けましたね。

─なるほど。入りがあの打ち込みだったのでそのままの勢いで超ダンサブルな楽曲になるかと思いきや、1Aからキックが抜けて、2Aまではキックも入らずで。

その2Aから入ってくる印象的なベースラインがあるんですけど、当初はそのベースから曲が始まるって形でした。1Aにもそのベースラインを入れてたんですが、曲が登っていく、徐々に盛り上がっていく感じを作りたいなと思った時にそのベースラインのみがインパクトを持ってしまっているという状態だったので、試行錯誤というか、いろいろ音を抜き差ししているうちに今のわりとストイックな、2Aまではリズム感も薄い感じで落ち着いた、という感じですね。

─おっしゃる通りこの曲のベースラインは本当に印象的ですよね。大活躍してます。2Aからのベースもそうなのですが、サビ前半のオブリ的に入ってくる上がるベースラインとかもめちゃ効いてますよね。2年前のインタビューでも話したことなのですが、本当にベースにいい仕事させますよね。鈴木さんはギタリストだし、バンドにベースのメンバーはいないのにも関わらず。

(笑)。「ライター」に関しては"ベースラインと歌"っていうテーマみたいなものが最初からあって、そこを活かすためにその他のパートを組み立てていったという感じです。1サビのベースや2Aのベースや歌メロはもともとアイデアとして持ってて、自分がギターで作曲するからこそギターじゃないところから作曲を始めて、それでもシングルくらいの強度の曲が作れたらなってところが曲作りのスタートラインでした。

─「ライター」はギターで作ってないってことですか?

ベースのフレーズからです。それをどうやって成立させるかって思いながら作っていました。ギターはもう、今までいちばん少ないんじゃないかなってくらい、入れてない。

─ですよね。とてもギタリストが作ったとは思えないくらい、ギターが奥ゆかしい。

(笑)。パソコンを導入して、初めてLogicで曲を作ったので。自分の手からギターを通じて出てくる足掛かり的なものが必要なくなったというか、浮かんだメロディやフレーズは全部パソコンに残しておいて、それを軸に他のものを組み上げていく作業がより可能になった、やりやすくなった、ていうのが後編のアルバムにはすごいよく出てて、なかでも「ライター」はその感じがいちばん出たなと思ってます。

─DTMを導入することで自分の手癖的なものも客観視できるし。作家としての自分も客観視できるし。

ですね。

─そうなるとどうですか?今までのやり方というか、手癖みたいなものも客観視することで"我ながらいい手癖でやってこれたな"なんて思ったりもします?

曲をアレンジする上で"こうすれば取り敢えずは自分の思うようになる"っていう流れは自分の中にあるんですよね。たとえば"サビでビートをこうすれば"とか今まで微妙な加減ですけどよくやってきた手法としては"オートボリュームでギターがグワッと前に出るとドラムのシンバルとかで演出しなくてもサビ感が出る"とか"コーラスをここで足せば面白くなる"といった方法論みたいなものが、これだけ長くやってるとある程度固まってきちゃうんで、それに自分が冷めないようにしてるというか"これ前にもやったよな"とか"いつもこれやってるな"を思わないようにしたいので、パソコンを導入したのは曲を構成する要素が全部トラックとして画面上に図面みたいに可視化できるじゃないですか。なのでその方法論を使っていることに気づきやすくもなったし、もちろんその方法論があるからこそできてたこともたくさんあるし、それはいいことだなとも思いつつ、でもそれに一度気づいてしまったからには、もうやらない方がいいのかなって。なので自分への目もより厳しくはなってますね。

─ローラズはずっと面白い活動と作品を提供し続けてくれていて。今回のある種のコンセプトアルバム的な前後編もそうですし、先程の自分の方法論との向き合い方もそうなのですが、迅くんはその世界を作り上げる中心人物として常に自らにトライアルを課していて、それを楽しんでいるようなアーティストなのかなって思うんですけど。

このご時世が特にそうだと思うんですが、なるべく金太郎飴的なことはやりたくないっていう思いがあります。自分の好きなアーティストには金太郎飴的な活動、楽曲ではいて欲しくないので。自分の思うカッコいいアーティスト像もあって、それはいろんな楽曲に手を出してそこでいろんな挑戦をしてて、でもそこにはそのアーティスト固有の作家性みたいなものもちゃんと透けて見えてて、リスナーもそれについていくことで、ひとつのアーティストからいろんな形の曲が聴けるってすごくカッコいい形だと思ってて。これは自分のリスナー目線でもあるんですけど。なのでそうやっていきたいし、そうありたいです。だからこそ自分もいろいろと楽器とか環境とかで制作のスタート地点を変えてみて、それを楽しんでるのかもとは思いますね。最終的には結構キツくなるんですけど(笑)。

"タイムレスなものを作りたい"って気持ちだけがある

─「ライター」のギターについてははいかがですか?2サビ後のミニマルな、一切の感情を排したようなニュアンスのアルペジオやその後のカッティングなどスパイスとしてはとても効いているなと思いましたが、でもやっぱりギタリストならもっと前にというか、有機的に効かせたくなるんじゃないかなあとも思っていて。その自分の担当楽器に対する客観性は本当にすごいなと思ってます。

ありがとうございます(笑)。このフレーズに関しては曲がエモーショナルな方向へ向かうときに、まったくエモーショナルじゃない要素がいるっていうことを前からやろうと思ってるんで、そういうのが今作にも出てるかなってところですかね。

─直近のシングル「heart」や前編のアルバム(『合歓る -walls』)は温かなバンドサウンドが中心でしたが「ライター」はそのイメージを刷新するデジタルサウンドで、驚かされました。前後編に渡るアルバムなのにも関わらず後編の時期で新たにDTMを導入するってのもまたかなり攻めたというか。そこは統一感なくてもいいんだって思って。

確かに。そうですよね(笑)。

─井上さんにもお聞きしたのですが大枠の構想があった上で、もともとそうするつもりでこのタイミングの導入となったのか、それとも心の赴くままの導入なのかでいうと?

自分がこういう選択をしたのは外的要因もあるんですよね。バンドのスケール感とか自分たちが立つステージが大きくなっていることともありますし、それに伴ってもっとライブ映えする楽曲も欲しいなっていうのが頭のなかに入ってきて。でも今までも今回もわりと一個一個の選択はギャンブルではあるんですよね(笑)。ただ言い訳というか、ギャンブル的な選択をしても自分たちが頑張れば最終的にはその賭けに勝てるとも思ってるんで。質問の答えでいうと心の赴くままというよりはメリットもリスクも考えた上で選択はしてますね。賭けの勝ち負けでいえば、選択がどれくらいリスナーやファンの方に受け入れられるか次第ですけどね(笑)。

─2年前のインタビューから着実にバンドの名前も楽曲も広がっていますし、先程おっしゃられてた金太郎飴ではないバンドで、そこに身を委ねちゃってもいいバンドだと思っています。過去作の高いクオリティでそれはもう担保できているし、なので賭けは外してないかと。

良かったです。

─そのインタビューではアコースティックロックにこんなに真摯に取り組んでくれているバンドはいないと思います的な話をしましたが、そこから「ライター」のデジタル、打ち込みへの振り切り方もスリリングですよね。冒頭から入っているクラーベ的なハットのリズムにサビでは同じ刻みのピアノが足されたり、こちらも面白かったです。このリズムはどこかで使いたいなと前から思ってたんですか?

前編のアルバム時期からMPC(AKAI mpc live2)を導入していてかなり使っていて、クラーベ的というよりはそのMPCが出せる一定のリズムパターンの着想から曲を作り始めやすくなったんですよね。Logicを導入して曲中ずっとループしているものを一個決めて、みたいな作り方をした時に、これ作りやすいなって思ったんです。このリズムが曲中ほぼずっと鳴ってるのはその名残りみたいなものですかね。

─リズムパターンから広げていった部分もあるんですね。ベースラインから始まったとのことですが、リズムパターンも同時期に存在してたんですか?

印象的なベースラインが曲を引っ張るっていう展開にしたかったので、最初にベースのフレーズを考えました。なのでベースが先ですね。やっていくうちにリズムも決まって、これは踊れる曲だな、身体が動く曲だなと、徐々に今の形になっていきました。

─このリズミカルなパターンに対して大きなフレージングで動くベースって結構ミスマッチだと思ったんですよ。普通ならもっとスタッカートなベースラインだったり、ギターも全編カッティングさせたり、そういったものを合わせがちだと思うんです。でもこの曲にそういった要素はほぼ存在しない。この取り合わせはあまり聴いたことのない形で、お見事だなと思いました。いびつだけどめっちゃいい、発明チックですらあるマッチングかなと。

本当ですか(笑)。自分が曲を作り始めた当初から思う自分の作家性として"ニセモノのオリジナリティ"ていうのがあって。紛い物じゃないですけど、"やろうとしてるけどできてない"ことこそが作品をタイムレスなものにするひとつの要素なんだと、自分が好きなアーティストの作品群を聴きながら思ってて、曲作りとかDTMについては自分なりに勉強もしてるんですけど、きっとトラックメイクの専門家の人とかがやらないやり方を自然に選んでいると思うんですよ。それがバンドの個性だったり自分の作家性につながっているんだろうなとは自覚的にその感覚を持ってて。なのでそのいびつな部分は消さないようにして、作ってますね。

─細野晴臣の諸作品なんか、まさにそんな感じですよね。

日本が島国だからっていうのもあると思うんですよね。どこまでも海外の本物に迫ろうとした時に、それが無理だと諦める感覚ではないですが、近づこうとしているなかでこんなところにたどり着いちゃったっていうものの面白さがあるし、それはその対象となった本場の人からしても一見の価値がある面白いものになってるはずだとも思ってて。そういうところが自分のバンドの音楽性の"滑らかになりすぎない"みたいなところに置けたらなと思いながらやってますね。それが音楽をやる意味かなって。自分のバランス感覚でもあります。

─おっしゃられた作家性の話なんですが、キャリアのスタートはバンドのギタリストとして、ですよね。でも今はバンドの作曲家であり作詞家であり、上白石萌音さんへの楽曲提供(「perfect scene」)などもされたじゃないですか。そんな多岐に渡る自分の現時点での立ち位置はどこだとお考えですか?

その時々によって違いますね。曲作りのモードの時にギタリストの自分はいないですし、そもそもギタリストとして前に出たいみたいなエゴは元々なくて、それよりも作品の質を上げたいと常に思ってるから、そっちの側面の方が強いんじゃないかなと。大きくいえば制作者、クリエイターというか。プレイヤーとか、あとパフォーマーなんて立ち位置には一種のアスリート的な気質も多分に要素として含まれると思うんですが、そういった要素は自分のなかには少ないですね。自分としてはもっとインドア気質で、"タイムレスなものを作りたい"って気持ちだけがある感じですかね。自覚としてはそんな感じです。

─"タイムレス"っていうのは鈴木さんのなかで一個の大きなキーワードなんですね。

最初からそこは思ってるというか、長いことやって、自分たちもある程度の年数はやってこれてますけど、そこに長い間立ち続けられてるってことが最終的にはとてもカッコいいことだと思ってますし、周りを見ててカッコいいなと思うのはそういう人たちなので、それが自分の憧れでもあるし、自分がやりたいことでもあるし、ってところですかね。

完璧にいいものができたとしても広まらなかったら絶対満足できない

─作品の質を常にあげたいと思っているとの発言がありましたが、鈴木迅が思う"質の高いもの"。クオリティ至上的な考えといってもいいのかもしれませんね。そういうものは主観的、すなわち自分自身が最高にカッコいいと思えるものなのか、客観的、つまり自分以外のリスナー、ファンが最高にカッコいいと思ってくれるものなのか、どちらですか?

うわ、いい質問ですね(笑)。これについては思うところが何個かあって、まずは成果を出すこと。人に喜ばれることが好きな自分も、もちろんいるんですよ。なので自分が思う100%の作品を作ってそれで満足では、ない。自分がいいと思って作ったものだし、自分だけじゃなくてメンバーもそうだし関わってくれる人たちもそうですけど、100%いいと思ってそれぞれの仕事をしてほしい。バンドの規模を広げていく作業も、それぞれがそういう気持ちで仕事をしていきたいっていうのがあって。そういう面では自己満足ではないというか、自分のなかで完璧にいいものができたとしてもそれが何も広まらなかったら絶対満足できないし、それを世に出せただけでは満足しないと思ってるんですよね。だから、クオリティというよりかはバランス感みたいなものなのかな、自分のなかで達成したいものは。分かりやすさとクオリティって必ずしも比例して上がっていくものではないというか、そこはなんか、自分のなかであるんですよね。そのバランスのいいものが自分にとっては完成度の高いものになりつつあるのかもなと思います。

─それでいうと「ライター」のポップス感覚と斬新なアレンジのバランスは絶妙ですよね。斬新なアレンジについては先程伺えたので、ポップス感覚の部分でいえば2サビ裏のシンセのアルペジオ的なフレーズなんかもう、大正解だと思いますし。

あれですよね(笑)。

─個人的には歌メロ以上のポップネスを感じたフレーズだったんですよ。

鈴木:あのフレーズは確かOP-1っていうおもちゃみたいなちっちゃいシンセがあるんですけどそれを買って、テンション上がって使ってた感じが出てるのかなと思います(笑)。そこもそうですけど、自分のなかでカッコいいものを作ろうとすればするほど分離できなくなってくるんですよね。カッコいいアレンジってこのフレーズはギターで、ここはベースでっていうのが言えなくなってくる基準が自分のなかに一個あって。そうしていくとどんどん"楽曲を象徴するフレーズ"が減っていっちゃうんですよ。それで結果的にポップ感が落ちるっていうのは思っていて。この2サビ裏のシンセをポンと入れたのはリスナーの方と繋がる一個の手掛かりというか、ああいうフレーズが鳴っていることで一種のアイコンというか、キーフレーズ的なというか、"この曲のここ!"ってみんなが指さして言いやすいフレーズが一個必要だなと思って入れたんだと思いますね。

─となると自分はまんまとその術中にハメられたわけなんですね(笑)。

罠を仕掛けてるわけではないですよ(笑)。

─でも自分が気になったフレーズへの答えがそうだと自分もリスナーとして嬉しいです。"やっぱりそうだったのか!"と。キーフレーズだったんですねあのシンセは。

そうですね。ちょっと敷居を下げるためのパートというか。

─そう思いますよ。あそこのポップネスは素晴らしく効いてると思いました。

良かったです。

─先程、井上さんからラストのコーラスは迅くんが歌ったと教えていただいたのですが、あのコーラスラインも初期段階から存在していたメロディなのでしょうか。そうだったとしてそれは自分が歌うラインだと最初から決めていた?あのラストの余韻が気持ちよくて。

Tame Impalaが一時期すごい好きでよく聴いていたんですけど、なかでも「Patience」って曲が1番好きで。音楽の一個の型みたいなものがあって。A→B→サビ→A→B→サビ→C→大サビ、みたいなものが作っていくうちに自然とそういう流れを踏襲してしまっているんですけど、「Patience」は聴き始めのイントロとアウトロでは全然違うところにいるみたいな展開の曲で、気づいたら全然知らない場所にいるみたいな感覚がすごいあって、その感じをまずはやりたいなって思ってたんですよね。その感覚を追っていたのでラストの進行とかメロディラインとかが徐々に変わっていって。「Patience」で自分が感じた感覚同様"気づいたらこんなところにいた"を演出するために作ったラストだったんですよね。それでいうとイントロはかっちゃん(井上)のボイスサンプルが出てるので、ラストはそういう意味でも別の人間、つまり自分の声かなって。でもこれは最初

からはなかったです。最後の方に作ったパートではありますね。

─井上さんもおっしゃってましたよ。すごくいい声だって。コーラス向きの声だって。

そうでしたか(笑)。あとは最後に8ビートに戻る感じもどうしてもやりたかったのでっていう意図もありますね。"気づいたらこんなところにいた"っていう感覚を追いつつも、結果8ビートに戻ってくる安心感と高揚感みたいなものも欲しくて。これは「Patience」ではなく「Let It Happen」って曲で感じた感覚ですね。8ビートが戻ってくる時のウワッという感覚も「ライター」でやりたくて、といったところですかね。

─これも聞きたかったんですけど一個のメロディが浮かんだ時それを鳴らす上での最適解ってどういう基準で選んでます?井上さんの声や自分の声やあらゆる楽器がその選択肢のなかにはあると思うのですが。ここもギタリストの感覚ではないんですよね。そういったフレーズの解としてギターを選択する割合が極めて少ないというか。

どうなんだろう。DTMやり出してちょっと思ったのは"空気があるかないか"っていうのが結構大事な要素だと感じてて、例えばライン楽器のシンセや鍵盤の類は"空気が入ってない"んですよ。で、ギターとかはやっぱり空気を振動させることで音が鳴ってるから"空気が入ってる"んですよ。アレンジのなかでたとえば"ここでこのくらいの隙間が空いてるから、そこに音が欲しいって"なった時に、締める割合がより多いのはギターなんです。振動を拾って、空気が入ってるから。それに対して鍵盤はシュッて細いから、締める割合が少ないんです。そういう感覚が自分のなかにはあって、アレンジの最中"ここはこれくらい空いてるからこの音が入れられる"ってなったときに、空気の割合の多い楽器か少ない楽器か、そのリバーブ感はどうすればいいのか、ってのが自ずと決まってくるんですよね......って、むりやり言語化してる感じですけど(苦笑)。

─いろいろと難しい質問をスミマセン(笑)。でもそうして言語化してくれたことでリスナー、ファンの方々にもより一層ローラズの音楽が伝わると思います。「ライター」のことを解剖しまくったインタビュー、ありがとうございます。

楽しかったです。

取材:庄村聡泰

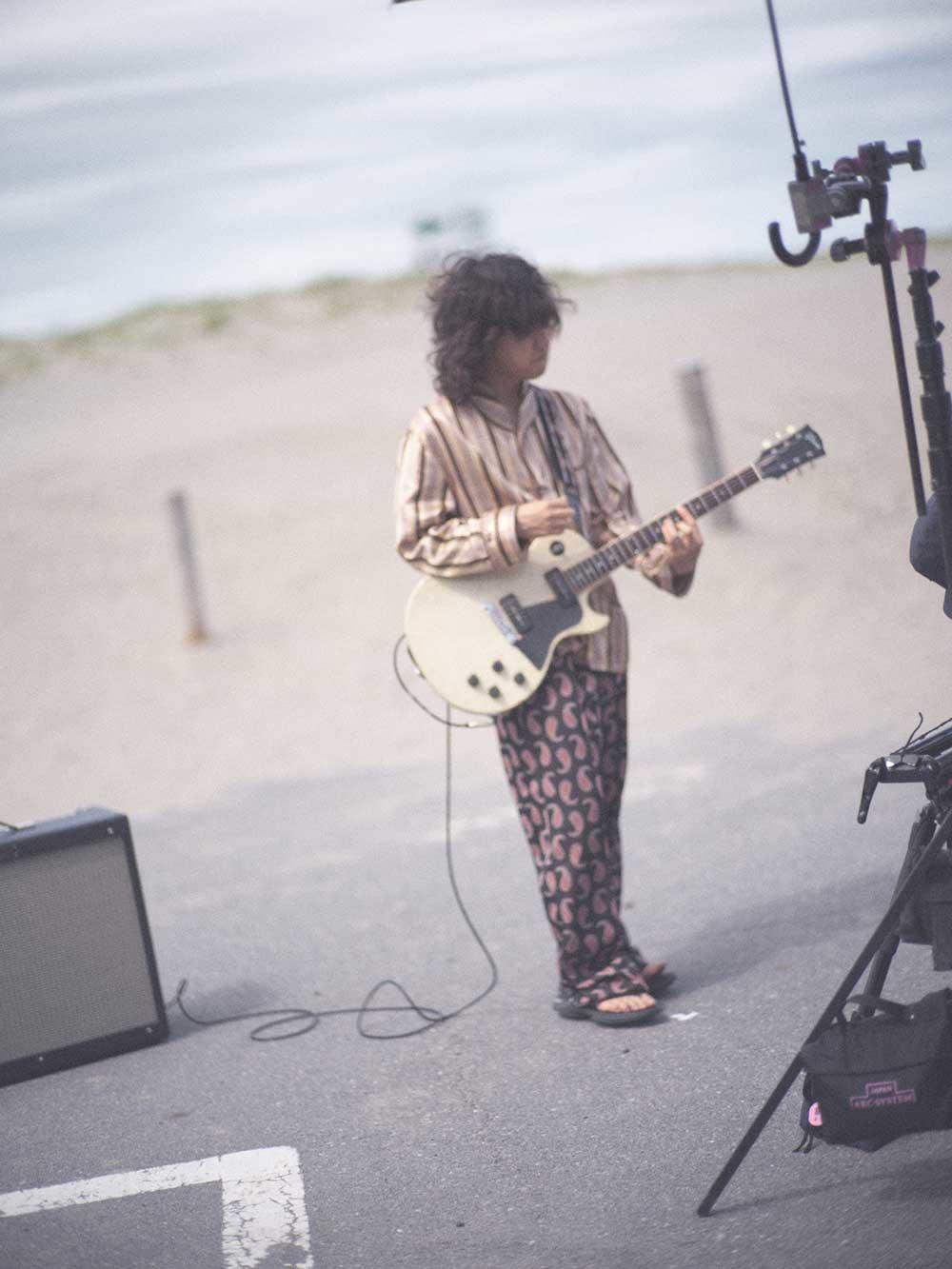

写真提供:PADDOCK

RELEASE INFORMATION

Laura day romance「ライター」

2025年7月30日(水)

Format:Digital

Track:

1. ライター

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us

2025年9月13日(土)

東京・渋谷WWW

開場:17:15/開演:18:00

チケット代:スタンディング 5,500円(税込/ドリンク代別)

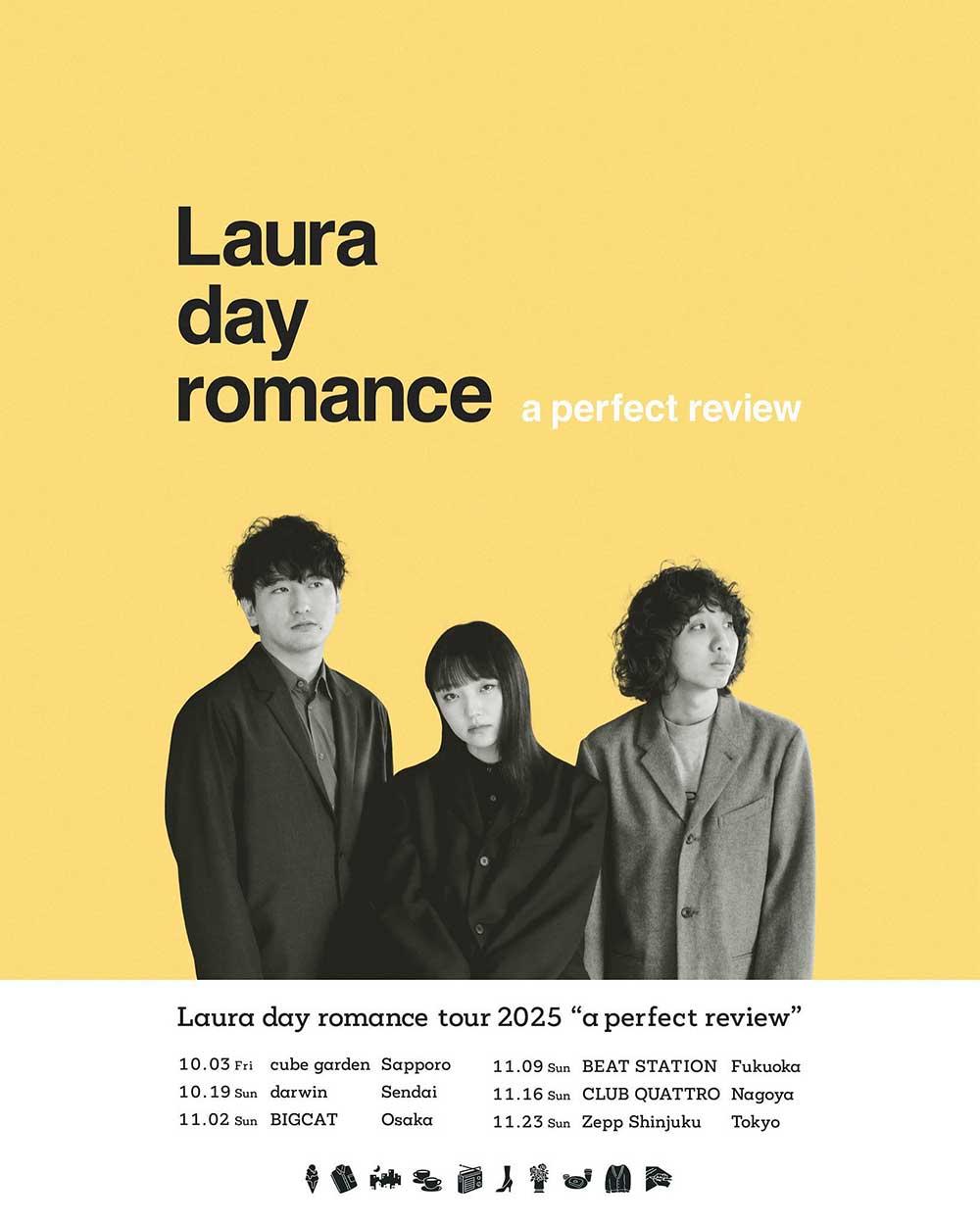

Laura day romance tour 2025 a perfect review

<チケット情報>

・全⾃由 スタンディング ⼀般:5,500円(税込)

・全⾃由 スタンディング U-22割:4,500円(税込)

※2003年4⽉2⽇ 以後に⽣まれた⽅対象

・全⾃由 スタンディング U-12割:3,000円(税込)(保護者同伴必須)

※保護者の⽅もチケット必要 ※2013年4⽉2⽇ 以後に⽣まれた⽅対象

※U-22/U-12の⽅は年齢確認のできる写真付き⾝分証明書1点、写真がない場合は2点(学⽣証・健康保険証など)を⼊場時にご提⽰ください。

※U-12 チケットはU-22、通常チケットのいずれかと必ずセットでの購⼊をお願いします。U-12チケットのみでの⼊場、購⼊はお断り致します。

※各公演ドリンク代別途必要

※3歳未満⼊場不可

公演・チケット情報は公式ホームページをご覧ください。

https://lauradayromance.com/

LINK

オフィシャルサイト@lauradayromance

@lauradayromance

@lauradayromance