Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2024.04.17

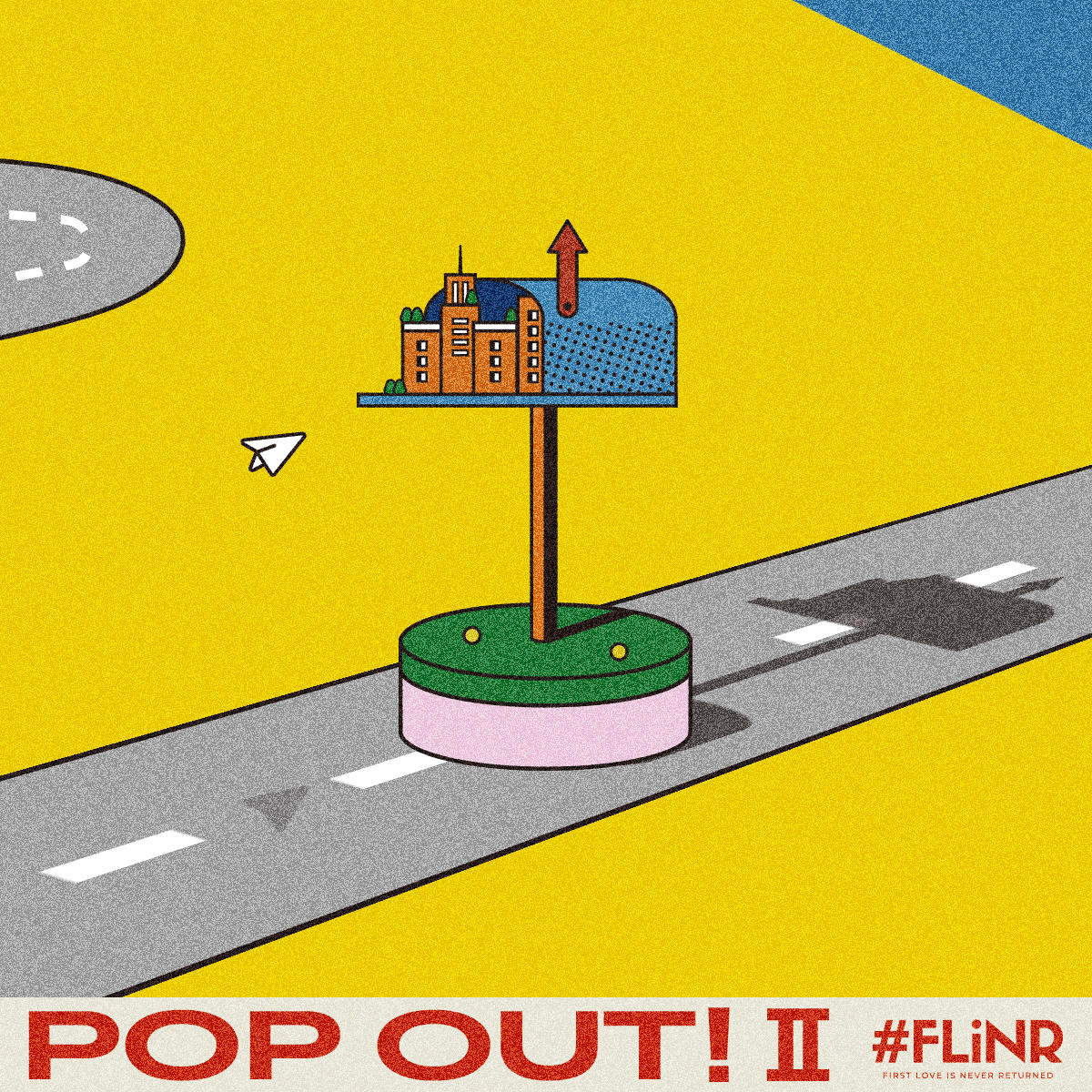

札幌から世界へグルーヴィな風を吹かせるFirst Love is Never Returned、結成から最新ミニアルバム『POP OUT! II』まで語り尽くす全員インタビュー

そんな彼らがミニアルバム『POP OUT! II』をリリースする。絶好のタイミングで取材のオファーをもらったので、メンバー全員に、これまでの歩みをじっくり語ってもらった。長いインタビューになったが、近年のバンド・シーンの状況を知るうえでも興味深い内容になったと思う。

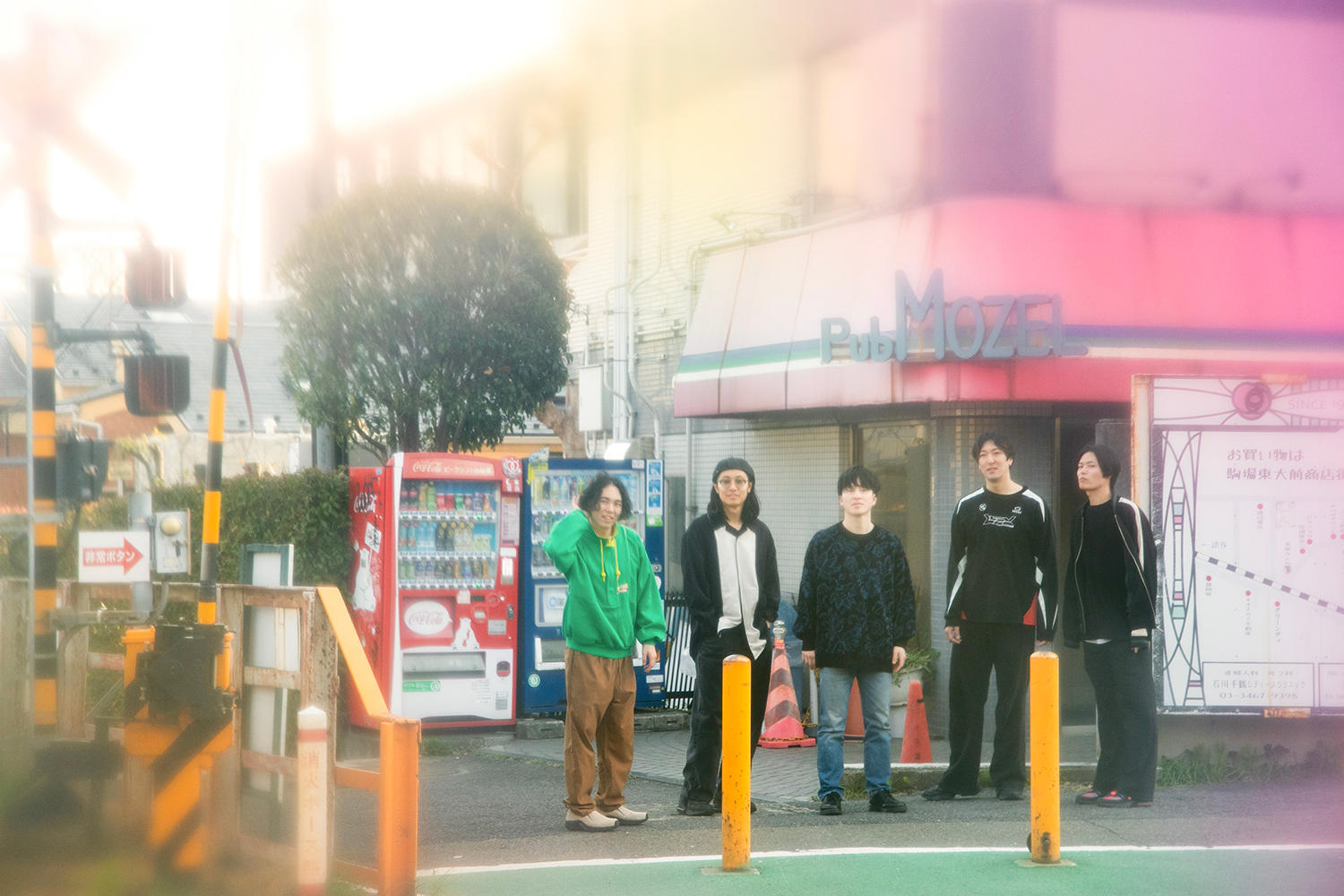

L→R:Kazuki Ishida(Vo/G/Key)、Arata Yamamoto(G/Cho)、Yuji Sato(B)、Keita Kotakemori(G/Key/Cho)、Mizuki Tsunemoto(Dr)

最初の会社を辞めたタイミングでニューヨークに行って、黒人の先生について歌を勉強した(Kazuki)

─前身となるバンドを2016年にスタートさせたんですよね。

Kazuki Ishida(Vo/G/Key):はい。僕がベースのYujiを誘ったのがスタートだったんです。8年前ですね。

─それまではどんな活動をされてたんですか。

Kazuki:学生時代に曲作ったりとか、ライブハウスみたいなところで歌ってみたことはあったんですけど、ほとんど趣味程度というか。ちゃんと音楽活動をしっかりやったのはそのときが初めてです。僕、そもそもブラックミュージックが好きで、最初の会社を辞めたタイミングでニューヨークに行って、黒人の先生について歌を勉強したりしてたんです。もともと歌は好きだったんですけど、本場に行って初めてちゃんと習って、いろんなところで飛び込みで歌ったりとかしてました。

─その頃から音楽で生きていこうと決めていたわけですか。

Kazuki:ミュージシャンになろうという決意があって行ったわけではなく、社会人としてなかなかうまくいかず、なにかを求めに行ったと思うんです。そこでいろんなものを見て。もちろんすごい歌のうまい人もいるけど、すごい下手な人もいる。めちゃくちゃ下手なのに堂々としてる人とか、そういうのを見て自分もなんかやってみたくなって。あまり深く考えずに、どんどんチャレンジしていけばいいんだって。音楽を学んだというよりは、勇気を得て戻ってきた。それから札幌にいる外国の人たちが趣味でやってるバンドに参加して、Yujiと出会ったんです。ちゃんとライブハウスみたいなところでライブしようってことで、ふたりで始めたのがスタートでした。

─黒人音楽がお好きだったということですが、どんな音楽家が好きだったんですか。

Kazuki:たくさんいるんですけど、ボーイズIIメンとかブライアン・マックナイトとか、いわゆる、すごい歌のうまい人。そこからルーツ的なところにどんどん遡って、90年代、80年代と聴いて、70年代ソウルまでいって、ジャズへいって、そこからちょっと横に広がって、アシッドジャズまで聴いてみたりとか。同時代的にはジャスティン・ティンバーレイクとか。

─なるほど。話を戻すと、アメリカから帰ってきてYujiさんと出会って。

Kazuki:仲間たちとバンドでやりたいな、活動したいな、と思ったんです。

─ソロじゃなくて。

Kazuki:ソロじゃなくて。うん、なんかひとりはヤだなっていう。ひとりでやってても多分楽しくない。成功したいわけでもないし、お金が欲しいわけでもない。自己顕示欲があるわけでもない。そういうのじゃきっと続けられないなと思ったんです。やっぱり楽しくないと。あとは、ひとりじゃできないことをやりたかった。それで曲も書き始めました。ライブハウスで、バンドでやるなら、オリジナルじゃないと恥ずかしいから。初めてだったので、手探りでDTMを駆使して作っていっていう感じです。

─当時のIshidaさんはどんな感じだったんですか。

Yuji Sato(B):僕はその外国人のバンドでベースを弾いていたんですけど、どちらかっていうと音響(PA)をやっていて、Ishidaが歌っている声をヘッドホンで聴いて調整してたんです。そのときからこう、空気の成分とかすごい多く含んでいてマイクに乗る声だし、いいなって思っていて。何キロヘルツのあたりがキラキラするなとかっていうのを、自分なりに毎週メモしていて、で、そこをちょっと持ち上げるとか。

─へえ、面白いですね。

Yuji:歌、すごい上手だし、本番のピッチも正確だし、なんか顔とかもこう、崩れずに歌ってた印象があって。ただ今とはちょっと違う歌い方をしてたんですよね。今は、バンドで負けないような歌い方をするんですけど、その頃はソロシンガーのような歌い方に近かった。

それこそジャスティン・ティンバーレイクみたいな感じの、洋楽っぽい空気感のある、マイクを使ったときにすごい伸びやかな声で。楽器のなかに馴染むというよりは、オケに乗るっていうような、そういうシンガーかなって気はしてました。

─それが一緒にやるうちに、だんだんバンド向けの歌唱法に変わってきた。

Yuji:そうですね。

Kazuki:確かにそういうふうに変わってってんだろうなっていう実感はあります。で、そういうふうになりたかったっていうのもあるので。

─今は曲もオケも何も全部ひとりで作れるし、ライブもひとりでできる。実際にひとりで何もかもやっちゃう人もいるし。でもバンドのメンバーとしてやることで歌い方も変わってきたし、自分のパフォーマンスする姿勢というのも当然変わってくる。

Kazuki:そうですね。うん、変わってきましたね、やっぱり。ライブハウスに行くと他のバンドを観るんですけど、僕たちはふたりしか仲間がいない。なので、もうふたりサポートの人に助けてもらってライブしてたんですけど、それじゃ足りない。4人でやってるバンドの人たちと対決しても、やっぱり勝てないんです。

─どういうところで勝てないと思うんですか。

Kazuki:なんていうのかな、ちょっと言葉で説明するのは難しいんですけど......当然サポートにはうまい人を呼んでるんですが、僕らよりもはるかにキャリアの浅い高校生みたいなバンドに全然負けてしまう。僕らの方がうまいのに。それまでバンドの世界ってあんまり知らなかったんですけど。ああ、これがバンドの強さなんだって。当然、そこでの戦いのなかで負けたくないから。

─でも音楽ってスポーツと違って勝ち負けがはっきりするものじゃないでしょう。

Kazuki:そうですね。でも、やっぱり同じ土俵に乗りたいし、そこで明らかに見劣りするのは嫌だなっていうことで。ちゃんとフルメンバーを求めて仲間探しが始まるんです。

ギターロックやってるのに全くギターロックに合ってない、でもめちゃくちゃ歌うまいやついるな、みたいな(Keita)

─当時の札幌のシーンはどんな感じだったんですか。

Keita Kotakemori(G/Key/Cho):当時のシーンはギターロックバンドがすごく流行ってました。ポップでちょっとギターがガシャガシャしたような4人組、みたいなのがすごく流行っていて、多分Ishidaもそこにちょっと刺激を受けてね。

Kazuki:そうですね、[Alexandros]とかMy Hair is Badとかがちょうど火が点いたような頃で。

Keita:そうだね。アジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)とかに影響受けてる感じ。

─そんななかで、Ishidaさんの音楽志向に合うような人を集めるのって、結構大変だったんじゃないですか。

Kazuki:ところがですね、当時はそういう、それまでの自分、ブラックミュージックが好きだとか、ニューヨークに行ったとか、そういうのは全部なかったことにして、とにかくもうそのときのライブハウスシーンの空気感があって、そこのお客さんたちが求めてるものを僕らもやりたい、と思ってたんです。

─今の音楽性とはちょっと違うものだった。

Kazuki:そうそう。ただ、良くも悪くも、ロックバンドっぽくない歌い方にどうしてもなっちゃうんです。

─はい、なんとなくわかるような気がします(笑)。

Kazuki:曲の発想も、多分ロックの発想じゃないものが混じってたのかな。

─でもそれは個性ですよね。

Kazuki:そうなんですけど、どっちかっていうと、隠してるけど隠しきれずに出ちゃうみたいな感じが。

─なるほど。最初は、黒人音楽うんぬんは関係なく、とにかくライブハウスで勝つためにいいメンバーを集めたいと。

Kazuki:そうですね。ずっとふたりで活動するうちKeitaがボーカル・ギターやってるバンドと出会ったんですけど、それがちょうど解散することになって、メンバーとして誘ったら仲間になってくれたんです。

─Keitaさんは自分のバンドをやろうと思わなかったんですか。

Keita:思ってたんですけど、解散が決まった段階でIshidaのバンドと対バンしたら、とんでもないボーカルがいるなってびっくりして。当時は自分もボーカルとしてちょっと自信があったんですけど、全然かなわない。それもギターロックやってるのに全くギターロックに合ってない、でもめちゃくちゃ歌うまいやついるな、みたいな。で、隣で弾いているYujiもうまいんだけど、全然ギターロックじゃないようなベース弾いてる。それでなんか自然と僕のなかでも気になる存在になってしまって。

─Keitaさんのやってたのはギターロック?

Keita:はい、そうです。それこそさっき話したようなシーンど真ん中のバンドです。

─自分とは全く違うことやってるからこそ惹かれた。

Keita:しかもすごく歌うまいし、単純に歌としての完成度が高すぎる。なんでギターロックなんてやってんだろうみたいな。

─これだけうまければボーカルをもっと活かせばいいのにって。

Keita:そうそう、しかも隣にうまいベースいるんだから、もっとポップな歌ものやればいいのにと思って。

─そういうことは感じてたんですか?

Kazuki:いや、感じてませんでした。当時は彼らのバンドの方が、圧倒的に人気があって、僕らは全然。なんで人気ないんだろうと思って研究したら、その、ブラックミュージック的な要素が邪魔してるっていう結論に至って。

─ええ〜〜(笑)

Kazuki:そうです。Yujiにも、もうブラックミュージックっぽい弾き方やめてくれ、って言ったぐらいで。

─そのとき人気のあった主流のギターロックみたいなことやろうとしたけど、隠しきれない自分の地金が出てきて、それがどうもギターロックを求めてる層にはいまいちウケなかったと。

Kazuki:はい。よく言ってたもんね。その黒人みたいなグルーヴ出すのやめてくれ、って(笑)。

─リズムがはねるのやめてくれ、みたいな(笑)。

Yuji:人気がなくなるからやめてくれ、って(笑)。

─自分が当時やろうとしたことと自分の資質にギャップがあった。

Kazuki:そうですね、はい。

─それを自覚し始めたってのはいつ頃なんですか。自分たちらしい、本当にやりたいことをやるべきだという思いに至ったのは。

Kazuki:一緒のバンドになってKotakemoriがそういう意見を言ってくれたから。

Keita:僕も、同時期に入ったドラムもIshidaのボーカルが好きで入って、曲作りとかしていくなかで、もうちょっとなんかグルーヴィな感じの方がいいんじゃない、みたいなことを言うようになって。どう考えてもギターロックやる声じゃなかったから。

Kazuki:他の人の意見だったら多分聞いてなかったと思うんですけど、でも、まさに自分たちが一緒にやろうとしてる本人から言われたから。

─じゃあKeitaさんが入ってだんだん音楽性が変わってきた。

Kazuki:そうですね。一気にではないんですけど。ギターロックを頑張ろうって張り切ってやってたところから、違うところを見ようっていうことで、The 1975を意識してみたりとか。で、それと共に時代にも、大きく言えばブラックミュージックとかを背景とするようなものがくるような、そんな雰囲気を感じてて。かつ決定的になったのが、ギターロックをやってた日本のバンドも急にブラックミュージック系にシフトチェンジし始めてきた。それに後押しされて自分たちもやり始めたっていう。

─日本だけじゃない、世界的にグルーヴ中心の音楽に主流が変わりつつある風潮を感じてた。

Kazuki:そうですね、感じてましたね。ただ、やっぱりちょっと抵抗はあったんです。なんか自分たちからすると、昔好きだった古いものに戻れって言われてるような感じがあったので。散々自分たちがやってきたやつだし、それをそのまんまやるっていうのは全然違うなって思ってたんで、お客さんの前でどうやればいいんだろうっていうのはすごく考えました。そのお客さんっていうのには、札幌のお客さんだけじゃなくて、Spotifyとか聴いてくれているどこかにいるリスナーというか、シーンっていうのも含まれてくるんですけど。

─サブスクのインフラ化と共に、目の前にいる札幌のお客さんだけじゃなくて、サブスクを通した世界中のお客さんにどう聴いてもらうか、というフェーズに入ってきた。

Keita:はい、そうですね。それまではライブハウスってところだけを念頭にやってたんだけど、そのぐらいからは、もうちょいワールドワイドで見ていこうかっていう。と同時に(札幌は)ギターロックが今でも多い街なので、そこでどう戦うかみたいなところもずっと考えて作ってましたね。

2年ぶりにやろうかってなったとき、自分たちが思ってた方向に世の中が向かってて、「風が吹いてる」って(Kazuki)

─新しいメンバーが入り、バンドも方向転換をして......

Kazuki:メンバーが揃って張り切ってスタートして、ずっと求めてたフルメンバーで活動し始めて、曲も新たに書いて、なんとなく形になってきたなっていうときに、ちょうどコロナになってしまってライブができなくなったんです。僕たちの場合は、ずっと頼りにしてた、ホームグラウンドみたいなライブハウスがなくなってしまったんですね。しかも、4人になってまだそんなに経ってない頃で、チーム感があったのかっていうと、そうでもなく。

─やっぱバンドってライブをやらないとなかなかまとまらないですよね。

Kazuki:そうなんです。そんな形でコロナの打撃をもろに受けて、ほぼ全く活動しなくなって。コロナが明ける直前ぐらいまで活動休止期間に近いような感じが続いて。その間は、ライブはもちろん曲も書かなくて、ミュージシャンとしては本当にほぼ何もしてなかった。

─なるほど。

Kazuki:そうしたら、潰れてしまったライブハウスの生まれ変わりみたいなライブハウスが2021年に札幌にできまして。その頃ちょうどコロナも明けつつあったので、2022年の頭ぐらいに、今年はちゃんとやるかみたいな話をしてたら、今度はドラムが、家庭の事情で抜けて。

Keita:それで自分と同じバンドでやってたTsunemotoが入るんです。

─再始動し、新たなメンバーを迎え入れて、以前やろうとして中断したことをもう一度続きでやろうと思ったのか、それとも全く新たな気持ちでリセットしてやり始めるっていう気持ちになったのか。

Kazuki:そうですね......2年ぶりにやろうかってなったとき、自分たちが向かってったらいいんじゃないかって思ってたその方向に、世の中の流れが向かってるような気がして。

─風が吹いてる。

Kazuki:「風が吹いてる」っていう形になってて。だから、自分たちがやろうとしてたことは間違ってなかった、って。もちろん新しいものもやりたいんですけど、まずは時が止まる前、2年前に取り組んでたやつを引っ張り出してきて、ちょっとブラッシュアップしてやるとこから始めたっていう形ですね。

─Keitaさんのど真ん中はギターロックだけど、それについていった。

Keita:最初は全くついていけなかったんです。でも逆に、それが良かった部分もあって。R&Bとかシティポップとか、そういったグルーヴィな音楽にはないようなフレーズを思いつけたので。それは今でも生かされてるから、僕がギターロックやってた意味はあったと思います。

Mizuki Tsunemoto(Dr):それはそう。

Keita:本当はこういくよねってところを、「こういく」みたいな発想ができるのは強みになったのかな。

─他のバンドにはない個性ってことですね。

Keita:ただ、むずかったっすね。全然合わないんすよね。

─体に染みついたものがあるから、それを変えなきゃいけないのは大変。

Keita:そうですね、僕は、それこそ全リセットでしたね、うん。

Kazuki:でも2年前はなんかロック畑の人が無理やりブラックミュージックやろうとしてた感があったんですけど、時と共に自然にできるようになって。

─じゃあ再スタートするにあたって、方向性の迷いとか、そういうものはなく、もうやることは決まってるから、そこに向かっていくだけだった。

Kazuki:そうですね。で、そのタイミングで、「シューズは脱がないで」って曲を2022年の12月に出して。

─その頃からすごく完成度が高かったですよね。

Kazuki:いや、でもですね、今から考えると、それまでの試行錯誤とか方向転換とか2年間の活動休止期間とか、そういうもろもろが全部曲に出てるのかな、みたいな。歌手としても、曲のメッセージとしても、一生懸命頑張ったけどなんか報われず、けど諦めないというか、そういうものを突っ込んだので。

─なるほど。

Kazuki:で、その「シューズは脱がないで」をレコーディングしたあとに、彼(Keita)がギターを弾けなくなってしまって。

Keita:そうなんですよ。体調の問題で弾けなくなって、キーボードに転向することになって。バンドの編成的にギターがいないとダメなので、Arataが入ったんですよ。

Arata Yamamoto(G/Cho):僕自身、今もやってるバンドがありまして。自分がギターボーカルでやってるバンドなんですけども、一緒に対バンとかしてて、なんかお互い"いいな"っていう感覚ではあったんです。そこにKotakemoriさんから「ちょっとサポート・ギターでもやってみないか」と誘われて。

Keita:僕、ギタリストだったこともあって、中途半端なギタリストにはあんまお願いしたくなかったんです。自分のプレイの感じとか、雰囲気とかを再現できる、かつ、そいつの個性が見えるようなやつが良くて、彼を誘いました。

─Arataさんが入って5人になって、そこで音楽的にガチっと固まった感じですか。

Kazuki:そうですね。

Keita:固まったし、すごく引き出しが増えた感じがあります。

Yuji:あとは、ライブのときに4人でステージに上がるのと5人で上がるのでは、圧倒的に5人の方が強い感じがする。精神的にもすごく安定するっていうか。

Keita:5人になると生で出せる楽器が増えるし、すごくライブ感が出るんですよね。やっぱキーボードの音も同期よりも、ちゃんと弾いた方がいい音が出るんで。

Kazuki:あと3人で歌ってる感じも珍しいというか。

Keita:そこは武器だったりもする。コーラスとかもすごい多重にできるので。

─音源を出すようになって、やはり活動には勢いがついたと感じますか。

Kazuki:そうですね。「シューズは脱がないで」の前に配信で出した曲もあったんですけど、そのときは本当に出しただけでそんなにたくさんの人に聴かれていなかった。でも、「シューズは脱がないで」で初めてプレイリストっていうものに入れてもらって、自分たちが思ってなかったような嬉しい結果に繋がった。僕らの音楽もみんなに聴いてもらえるんだって初めて思えた。札幌でやってる目の前のお客さん以外の人たちに聴いてもらえるんだ、次も出せば、もしかしたらもっとたくさんの人たちに聴いてもらえるのかなって初めて思えたんです。だから、次にどういう曲を作るかとか、その辺のフォーカスも全然変わってきたのかなと思います。

─聴いている人が、どこかにいるかもしれないけどよくわかんないっていうんじゃなくて、サブスクの再生数でポンと出てくる。それはすごい心強いですよね。

Kazuki:そもそも聴いてくれるかどうかわかんないっていうマインドで作ってたと思うんですけど、実際に聴いてもらえるんだったら、なんか、うん、頑張る気持ちにもなるしね。

─もっとみんなに喜んでもらいたい。

Kazuki:そうですね、そうです、はい。

びっくりしてくれて、同時に「なんかいいね」ってなってくれたら最高かな(Kazuki)

─なるほど。それで最初のミニアルバム『POP OUT!』を2023年2月に出して、今回の『POP OUT!II』のリリースになります。既発曲も含めつつ、新曲も3曲入ってる。前作と同じタイトルをつけてるっていうことは、前作のパート2みたいな意味合いもあるんですか。

Kazuki:2023年に『POP OUT!』を出して、僕らは再始動したんですけど、そこからの1年間歩んできた足跡をまとめたような内容になってるんです。僕らも苦しめられたコロナがだいぶ落ち着いてきて、ライブハウスとか、そういうところにだんだん人が戻り始めて、フェスとかも小規模だけど再開されるようになってきた。そのときに、コロナの空白の2年間を書きたいなと思って「Twenty-Twenty」って曲を書いたんです。それがきっかけでRISING SUN ROCK FESTIVAL 2023とか出させていただいて。今作は、その曲をスタートとして、それ以降の歩みを収めたミニアルバムになっています。

─あとミニアルバムとかアルバムという形でまとめることを念頭に置きながら作ったというよりは、その都度作りたい曲を作っていったその集大成が今作。

Kazuki:そうですね。

─自分たちのなかで、前作のときといちばん変わったところは?

Kazuki:前作ではまだ5人体制になってなかったんです。Arataはサポートで参加してたんですけど、今回は5人体制のバンドとしてきちんと作れたミニアルバムというのが、前作とは違うところです。

─サポートで弾いてるときと、正式メンバーになって弾いてるときって、気持ちとかプレイってなんか変わってくるんですか。

Arata:全然違いますね。サポートで弾いてるときはなんていうのかな、自分が持ってる力量のなかで、提示されることに対して適切なアレンジメントをするというか、要求に対してこれだったら適合するかなっていうアレンジを持ってくみたいな。メンバーになってからは、最初っからいろんな方向性を考えたアレンジを組み合わせて持ってったり。プラスアルファでメンバーからの提案も同時に出てくるので、そこで逆に自分でも気づかされるところも増えてくるし。

Kazuki:その変化っていうのは急に訪れたのではなくて、ライブなどいろいろ一緒に歩んでいって、その過程でバンドになってったっていう感じがあるんです。5人になったからといって、その瞬間に即バンドっていうふうにはなかなかならない。ひとつひとつの曲で、その時々の......戦いじゃないですけど、自分たちの葛藤みたいなのが曲に入ってて、それがアルバムのなかにも詰まってるかなっていうふうに思います。

─今回はいわゆるフルアルバムではなくて、ミニアルバムという形ですね。一般にアルバムに対する考え方は昔とはだいぶ変わってきてますね。

Kazuki:アルバムを作るっていうことに関しては、1曲1曲を大切に、アルバム全体のストーリー性というよりは、単発のその曲を楽しんでもらえるものにしたいっていう意識がすごく強い。それを定期的に届けられるようにやっていきたいっていうところに、もうほぼ100%フォーカスしてます。それをまとめて今回みたいに出せればいいなと。それでせっかくなら過去に出した曲だけじゃなく、新曲もアルバムにして出したいっていうのがやっぱりあって。それが、今回でいうと、「ファンデーションの前に」「People 365」っていうところになってるかな。

─これからどんな曲を作っていきたいですか。

Kazuki:びっくりしてくれて、同時に「なんかいいね」ってなってくれたら最高かな。それを両立させたいですね。さっきのサブスクリクションの話に戻るんですけども、毎週素晴らしい曲がたくさん世の中に出ているなか、ジャスティン・ティンバーレイクの曲と「Unlucky!!」が同じプレイリストに入ってて、すっごい嬉しかったんです。と同時に、並べられて比較されるんだって思うとやっぱり緊張する。こうしたい、ああしたいっていうのもあるけど、飛ばされないように、ちゃんと聴いてもらえる価値のあるものにしたい。そうであるなら、別にもうなんでもいいかなって思います。

取材・文:小野島大

撮影:mika ichikawa

RELEASE INFORMATION

First Love is Never Returned「POP OUT! II」

2024年4月17日(水)

Format:Digital / CD

Track:

1.Twenty-Twenty

2.ファンデーションの前に

3.OKACHIMACHI FRIDAY NIGHT

4.Unlucky!!

5.デッドライン

6.バックミラー

7.People 365

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

#FLiNR Early Summer 2024 [Once,Again]

・東京編(ツーマンライブ)

2024年6月16日(日)

新宿MARZ

ゲストバンド:Emerald

OPEN18:00 START18:30

前売り一般¥3,400 前売り学生¥2,900 当日券¥3,900 +1D ¥600

チケット発売中:https://eplus.jp/sf/detail/4037760001-P0030001

・札幌編(ワンマンライブ)

2024年6月29日(土)

Sound lab mole

OPEN18:00 START18:30

前売り一般¥3,400 前売り学生¥2,900 当日券¥3,900 +1D ¥600

チケット発売中:https://eplus.jp/sf/detail/4038920001-P0030001

LINK

オフィシャルサイト@1st_love_is

@1stlove_is

TikTok