Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2022.07.29

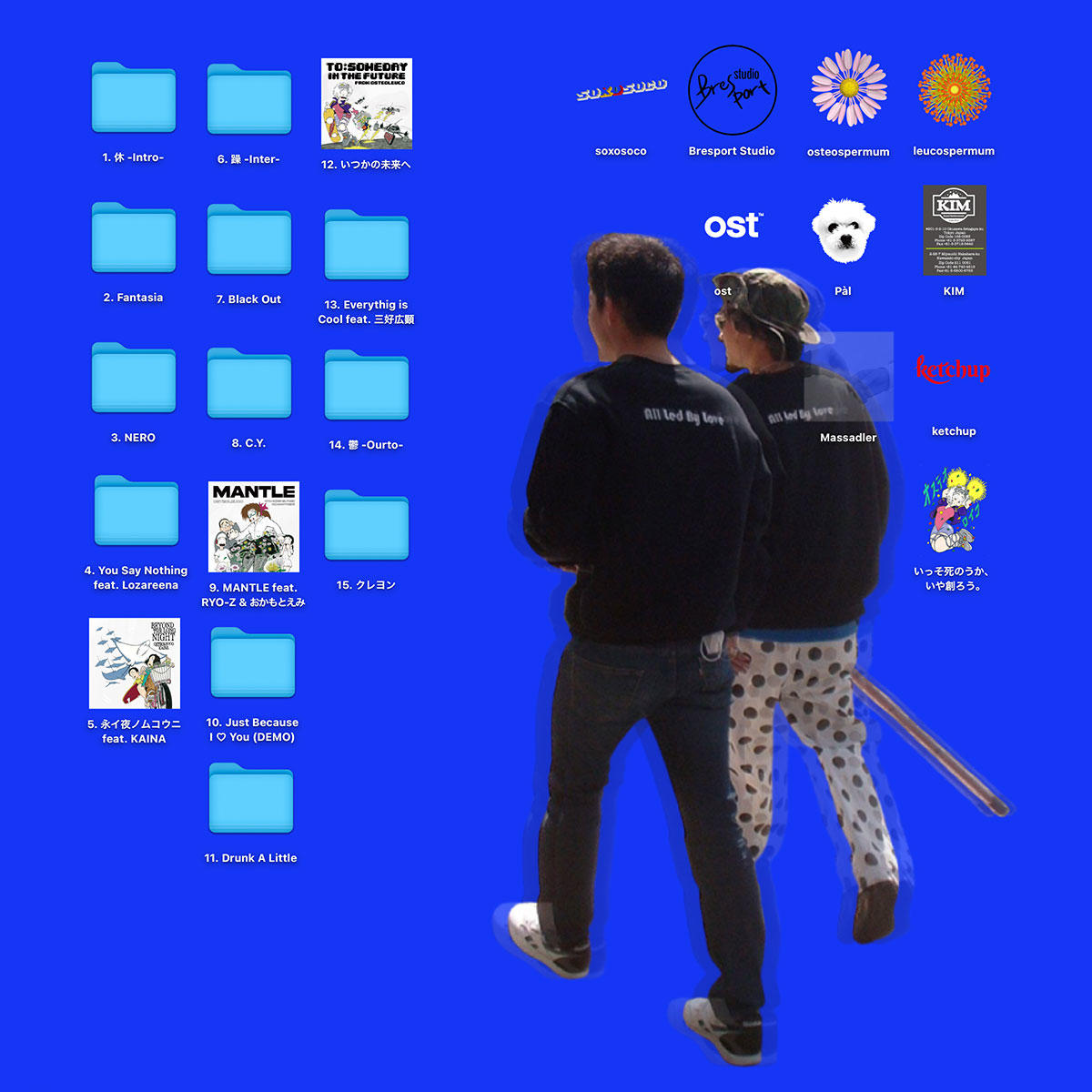

Osteoleuco、実は3人組!?ポップスとしてのラップミュージックにこの2年の感情の起伏を映した『いっそ死のうか、いや創ろう。』

マルチなプレイヤー/ビートメイカーである彼らは、本作でも自由に躍動するサウンドを披露。一方、Keisuke Saitoがボーカリストとして前面に立つ歌詞世界には、表現者としての喜びと苦しみが共存している。多彩な音楽性と大きなうねりを生み出す感情の抑揚をコンセプチュアルに昇華した今回のアルバムを前に、グループの成り立ちから楽曲に込められた思いやアイディア、この先のヴィジョンまで、2人から大いに語ってもらった。

トラックをジグソーパズルのように組み合わせる

─それぞれでも音楽活動をされているお二人が出会ったきっかけを教えてください。

Keisuke Saito:知り合いの家族の経営しているホテルが下田にあるんですけど、「夏休みに住み込みでアルバイトしない?」と、それぞれ誘われたことがきっかけです。話してみたら「音楽をやっている」という共通点があって、そこから一緒にバンドをやったり、遊ぶようになりました。

─お二人ともバックグラウンドはバンドなんですね?

Shimon Hoshino:はい、ずっとバンドをやってました。ミュージシャンとして立川のアメリカ村で暮らしながら、ベースを弾いてお金を稼いでいた父を見て育ったので、小6の頃にミュージシャンを志した自分もベースを弾き始めて。中学生からストリートで演奏したりしてました。

─Shimonさんはピアニストでもあるんですよね?

Shimon:はい、ピアノを弾き始めたのは20歳超えてから。Keisukeと会った頃もバーでベースを弾いていたんですけど、プロになれそうだなと思って頑張っていたら、左手が腱鞘炎になってしまって。どうしよう?と思っていたら、バーのオーナーから「ピアノが空いているから弾いてみれば?」って言われて。そこからお客さんとかに教えてもらいながら、徐々に弾けるようになっていったんです。

Keisuke:僕は高校生の頃にギターを始めて、初めから自分の曲を作りながら練習してました。楽譜とかコードとかはいまだによくわかりません。作った曲をaudioleafっていうサイトのメンバー募集掲示板にアップして、連絡をくれた人と地元の友達とでバンドを組んでました。そのバンドに途中からShimonがベースで入ってくれたんです。音楽的には当時聴いてたDragon AshやRIZEに触発されたミクスチャーロックをやっていたんですけど、活動自体はそこまで活発ではなく、趣味的なものだったんですね。そこから自分のソロプロジェクトを始めようと思って、Osteoleucoっていう名前を考えたんですけど、その矢先に昔からの友人だった(ラッパーの)SHIGEMARU、Jappsyが「一緒に音楽をやろう」と言ってきたので、一旦ソロは置いといて、3人で(ヒップホップユニットの)MGFの活動を始めたんです。そうしたら周りの反応も良く、曽我部(恵一)さんのROSE RECORDSからアルバム『Float in the dark』を出させてもらったりもして、しばらくはクルーとしての活動が続いていました。

Shimon:僕はMGFや友人であるアーティストJuaの活躍を近くで見ていたんですけど、あるときタワーレコードに行ったら、JuaがWONKと一緒にやってる映像が流れるなかで、MGFのアルバムがズラッと並んでいて。カッコイイ!と思いつつ、「自分はこのまま、作品を出したり、本格的に音楽活動をすることなく死んでいくのかな?」とも考えて、まずは貯金の7万を元手に、サウンドデザインを請け負う合同会社を立ち上げたんです。

Keisuke:その一連の流れは何度聞いてもよくわからないというか、ぶっ飛んでるよね(笑)。

Shimon:僕は中学のとき、フランスに住んでいたんですけど、そのときの友達に調香師をやっているやつがいたので、音と香りで、商業施設の空間デザインができたらいいなって。ただ、そう考えて会社を立ち上げたものの、当時、トラック制作はやっていなかったので、ドラムの打ち込み方すらよくわかっていなかったんですよね。だけど、ホテルやファッションショー、コンテンポラリーダンス用の曲だったり、サウンドデザインの仕事はどんどん来たので、当初はMIDIキーボードを駆使して、ビートレスな曲を作るところから始めて。その後、Juaから一緒に曲を作ろうと誘われたことをきっかけに、見よう見まねでビートを作るようになっていったんです。

Keisuke:そして、3年くらい前だったかな。あるとき、「自分のソロプロジェクトのプロデュースをしてほしい」とShimonから連絡があったので、「それだったら、Osteoleucoという自分のソロプロジェクトの構想があるから一緒にやらない?」って返したんです。

─つまり、ソロプロジェクトを構想していた2人がOsteoleucoの名の下に集ったと。

Keisuke:そうです。MGFの曲にピアノを足してもらったり、Shimonとは以前にも一緒に作業したことがあったので、そのとき僕が作っていた曲にShimonのピアノを入れて、再構築するところから始めて。2019年に最初のシングル「All Led by Love」、2020年にファーストアルバム『20_420_ost』をリリースしたあと、2年越しにセカンドアルバムの完成にこぎ着けましたね。

─MGFは90sヒップホップの影響が色濃いユニットですし、Shimonさんのソロはミニマルなインストビートがチルなムードを漂わせているのに対して、Osteoleucoは音数が多く、もっと饒舌で、ジャンルにとらわれないクロスオーバーな音楽性が特徴ですよね。

Shimon:考えてそうなったというよりも、制作環境の違いが大きい気がしますね。どういうことかというと、まず僕のソロは、外で作ったものなんですよ。小さいMIDIキーボードとMacBookを持っていって、サーフィンの合間に一発録りで作ることをコンセプトにしているので、物理的に音数を増やすことができないんです。それに対して、OsteoleucoはKeisukeと共有したイメージをもとに部屋で作っているので、必然的に音数が多くなるんですよ。

Keisuke:Shimonから送られてくる曲は、1曲につき20、30トラック使ったもの。そのトラックを取捨選択して、ジグソーパズルのように組み合わせていくんです。だから、Shimonがビートメイク、俺がコンポーズ担当ということになるのかな。

Shimon:逆にKeisukeが作る曲に僕が音を足していくやり方もあって、Osteoleucoは2つの異なる味が楽しめるという。

そもそも、自分は楽しいから音楽をやっていたんだ

─Keisukeさんはリアルタイムで鍵盤とサンプラーをループさせて作ったトラックにギターと歌を乗せるライブ動画をInstagramにアップしていていましたし、Shimonさんもベース、ピアノ、ビートメイクをこなしていて。マルチプレイヤーである2人が音をやりとりすることで生まれるクロスオーバーなサウンドは、"ヒップホップ"というより"ラップミュージック"ですよね?

Keisuke:そうですね。ラップを取り入れたポップミュージックというか、自分のボーカルはラップとも思っていないというか、取っつきやすいものに取っついた結果、出来た作品が今回のアルバム『いっそ死のうか、いや創ろう。』ですね。考え過ぎると音楽を狭めてしまうじゃないですか? だから自然にやって、ラップしている曲もあれば、全然ラップしてない曲もある。できることを全部やるアルバムにしたかったんです。

─90sヒップホップ、R&Bからチルなローファイヒップホップ、ドリームポップを思わせる「NERO」や、2人のルーツであるミクスチャーロックの影響が垣間見える「Black Out」まで、バリエーション豊かな内容はやりたいことをやった結果だと?

Shimon:そうですね。もっと言えば、Keisukeはいま絵をすごい勢いで描いているんですけど、表現したい瞬間のツールがたまたま音楽だった、絵だったという話でもあって。いま着ているTシャツのデザインもKeisukeが手掛けたものだし、音楽にさえとらわれていないっていう。

─一方で「NERO」や「Black Out」のリリックは、夜眠ることもできず、曲作りにおいて生みの苦しみを味わっている様が描かれていますよね。

Keisuke:制作を始めたのが2020年の夏だから、2年くらい悩み苦しんだのかな。しかもこれだけ悩んで作っているのに、音楽で食えないっていう。「はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢっと手を見る」みたいな。むしろ、始めて半年の絵のほうが稼げているくらい。でも、そういうことじゃないんですよね。そもそも、自分は楽しいから音楽をやっていたんだということに改めて気づかされて。そういう2年の心境の変化を『いっそ死のうか、いや創ろう。』というアルバムタイトルに凝縮したんです。

─自分が音楽を続ける動機と向き合い続けた期間だったと。

Keisuke:音楽をやればやるだけ、"売れないといけない""聴かれないといけない""いっぱいファンをつけないといけない"と考えるようになっていたというか、自分のスタンスがブレてしまっていたんですよね。そして、めちゃくちゃクオリティの高い最高傑作を作ってやるんだと思えば思うほど、どんどんつまらなくなって、言葉も生まれなくなってしまった。でも、2021年にShimonがFender社主催のコンテスト「PLAYER PLUS STUDIO SESSIONS: POWERED BY FENDER®」でグランプリを受賞して、スタジオでレコーディングできる機会をもらって、限られた時間のなかで3曲作ることになったタイミングで気持ちがスパーンと吹っ切れて。細かいことにこだわらずに楽しもうと思って、「NERO」「Black Out」「クレヨン」の3曲が一気に出来て、制作の勢いが加速していったんです。

ポジティブ、ポジティブ、ネガティブの3人組

─そうやって悩み苦しむKeisukeさんをShimonさんはどう思われていたんですか?

Shimon:OsteoleucoというユニットにはKeisukeのストーリーが必要不可欠というか、それをきちんと伝えるのがOsteoleucoだと思っていて。だから、サウンド作りもKeisukeがたまに送ってくる「この曲はこういうコンセプトで~」というような文章や観た映画、聴いたアルバムを自分なりに吸収したうえで、この音は必要なのか、それともいらないのか、あるいはどうやって形にするのかということを考えましたね。そして、自分なりの返答を音にしたあとは、Keisukeに全部任せるようにしていたんです。というのも、僕はいろんなプロジェクトにおいて、その軸をどこかにやってしまう癖があって。それによって、当初やりたかったことから脱線しまうことが多々あったんですね。だから、自分の担当を仕上げたあとは、Keisukeが曲や作品を完成させようと作業する様子を見守っていたんですけど、すごい楽しい部分とすごい苦しい部分の両方が見えたし、それに対して、自分ができることは何もなかった。ただ、Keisukeから何かを求められたときにすぐ応えられるよう、準備だけはしていたつもりです。

Keisuke:いや、それだけで十分だよ。

─いい意味で距離を置いて、温かく見守っていたと。

Keisuke:Shimonは超ポジティブな人間なんですよ。それに対して、僕もめっちゃポジティブだけど、同時にめっちゃネガティブで。だから、Osteoleucoはポジティブ、ポジティブ、ネガティブっていう3つの人格が合わさったユニットなんですよ(笑)。

Shimon:しかも、Keisukeはネガティブなときにリリックもタイトルもすごいものが出てくるし、やっぱり、2回死にかけた男の表現は違うなって思わされますね。

─Osteoleucoというユニット名は、骨肉腫を意味する"Osteosarcoma"と白血病を意味する"Leukemia"の造語であり、15歳から17歳にかけて、命に関わる2つの深刻な病と闘ったKeisukeさんを表した名前なんですよね?

Keisuke:そうです。音楽はもちろん、絵や文章だったり、何かを表現/発信し続ける日々の根底には、自分の人生をどう生きていくのかという問いと挑戦があって、それが作品にも大きく影響していると思いますね。

Shimon:僕が密に仕事をしているサウンドデザインのクライアントからも、「Shimonは劇団四季のミュージカル『ライオンキング』における"草"役を頑張れ」って言われたんです。「ミュージカルの背景を担う"草"役のキャストはめっちゃ修行している人だからね。Osteoleucoにはそういう役割が絶対に必要だよ」って。それは的を射た指摘だなと思いましたし、Keisukeのリリックがきっちり伝わるように曲や作品全体の額縁作りをするべく、例えば、Brian Enoのアンビエント関連作品をレコードで聴くようにしてみた結果、必要な音と不必要な音を吟味したうえで、立体的な表現になるように意識できるようになったりとか。あと、自分がKeisukeに送った曲の断片は、どれも使っているコードが近いんですよ。そういう素材をもとに曲を作れば、アルバムとして曲を並べたとき、バラエティ豊かであると同時に、全体でバラつきがなく、上手くまとまるんじゃないかなって。この作品では、そういう自分なりの視点を意識しながら制作に臨みましたね。

─ラップを担うKeisukeさんの表現が主観的なものであるのに対して、Shimonさんが客観的な視点に立つことで、確かに、重すぎず、軽すぎず、作品全体に絶妙なバランスが生まれていますよね。

Shimon:だから、「Fantasia」のあとに「NERO」が来てもおかしくないし、ラスト前の「鬱 -Outro-」も作品で使っている全てのコードをバラして再構築したピアノを弾いたりしていて。そういう発想はファッションショーの音楽を手掛ける過程で鍛えられた経験が活かされていますね。

2年間の心の持ちようがそのまま反映されたアルバム

─アルバムとしては、「休 -Intro」「躁 -Inter」「鬱 -Outro」という3つのスキットがアクセントとなって、作品全体に抑揚をもたらしていると思うんですけど、これはどういう流れをイメージしたものなんですか?

Keisuke:精神的に落ちたり、上がったりした2年間の心の持ちようがこのアルバムにはそのまま反映されていて、それがループしているようなイメージですよね。オープニング曲「休」は-intro-としてますが、全ての始まりというイメージではなく、もう何度も繰り返された無限躁鬱ループの中の一区間にすぎないんです。トイレに駆け込んで、世界をシャットアウトして、休む。そこから"またもや"物語は始まるんです。それをShimonに話して表現してもらいました。一人になって塞ぎ込むとDisneyの「Fantasia」の映像が頭の中で流れ始め、幼い頃の夢の世界に入っていきます。そこからどんどんハイになり「躁 -inter-」が訪れます。しばらくノリノリで進んでいくんですが、やっぱりあるところで急にスコーンと落ちる。「鬱 -outro-」ですね。でもその下落があるからこそ目を向けられる脳内のスペースがあって、そういうときに自分の初期衝動的なメッセージが溢れてくるんです。そこで10年以上前に作った、「クレヨン」という曲に繋がっていきます。温かい曲で気持ちは休まるんですが、でもやっぱり不安で、「休まないと!」ということで喧騒を逃れるようにまたトイレに駆け込み、それがアルバム冒頭に繋がっていくという......(笑)。

─Keisukeさんが所属しているMGFは3MCじゃないですか。だから、それぞれが書いたヴァースがまとまって1曲になっているのに対して、Keisukeさんが全てを背負っているのがOsteoleucoなのかなとも思うんですけど、やはり、作業としては全くの別ものでした?

Keisuke:そうですね。全く比較にはならなかったですね。単純に書くリリックの量が増えるので、自分一人でやっているというより、自分の中のいろんな人格を登場させたつもりです。

─曲によって、フロウや声質、キーが自在に変化しているのはそういう理由だったんですね。

Keisuke:低い声で歌う人もいれば、高い声で歌う人もいたり、今回のアルバムにはいろんな自分がいる、そんなイメージですね。

─さらに、今回フィーチャーしているゲストがRIP SLYMEのRYO-Zさんに、Sen Morimotoさんと関係が深いシカゴのアーティスト、KAINAさん、女性シンガーのロザリーナさん、おかもとえみさんなど、人選がこれまた一筋縄ではいかない方々ばかりですよね。

Keisuke:RYO-Zさんとは、僕の友達が働いている飲み屋で出会ったんですよね。そこでかけてくれていたMGFの音源に反応して、「この曲だれ? 知り合いなら紹介してよ」って言ってくれたらしくて。それでRYO-Zさんからいきなり連絡が来て、仲良くなっちゃったんですよ。そこから何曲か一緒に作っているんですけど、MGFがRIP SLYMEに呼んでもらったイベントに来ていて仲良くなったのが、「MANTLE」にRYO-Zさんと一緒に参加しているおかもとえみちゃん。それからKAINAさんは、今回のレコーディングで日本語が母国語じゃないシンガーを探していたとき、日米のアーティストを繋げる仕事をしている友人に紹介してもらいました。彼女が参加してくれた「永イ夜ノムコウニ」では、日本人に感情を込めて歌ってもらうんじゃなく、どういうふうに聴こえるかわからないまま一生懸命歌っているニュアンスが欲しかったんです。ちなみにKAINAさんのパートナーであるSen Morimotoくんとも一緒に曲を作っていて、それは彼のリミックスアルバム『Sen Motorolla』に収録されていますね。

─ゲストとの面白い繋がり方もOsteoleucoらしいですね。

Keisuke:「You Say Nothing」に参加してくれたロザリーナも飲みの場でおかもとえみちゃんに紹介されて、「えみさんと一緒に曲作ってるのになんで私は誘ってくれないの?」って言われて実現したコラボレーションなんですよね(笑)。そうかと思えば、「Everything is Cool」に参加している三好広顕は、ファッショブランド、Cootie ProductionsのPR担当なんですよ。Cootie ProductionsはDragon Ashの降谷建志さんがよく着ていたので、僕も高校生の頃から着ていたんですけど、MGFのバックDJがカメラマンとしてCootie Productionsと仕事をしていたこともあって、僕らのことを紹介してくれて。それ以来の付き合いなんですけど、飲みの席で広顕から「一緒に曲作りたいんですけど」って言われて、「Everything is Cool」はそれを実現した曲です。

─三好さんは、普段、ミュージシャンとして活動している方ではないんですよね?

Keisuke:そう、そこがこの曲の好きなところで、音楽なんて誰でもできるのにみんなやらないだけで、実際にやってみたらこういうことになるよってことを言えればいいなと思って。まぁ、でも、蓋を開けてみたら、彼は歌が上手かったんですけどね(笑)。

─はははは。ゲストとのコラボレーションもいい意味でやりたい放題、自由度の高いものだったと。Shimonさんがおっしゃっていた音楽のすごい楽しい部分とすごい苦しい部分を経験した今回のアルバムをこうしてリリースした今、どんな心境なのか教えていただけますか?

Keisuke:このアルバムを作り終えて気づいたのは、Twitterでつぶやくように、作品はポロッと出したいなって思いましたね。こんなに大変な作業から生まれる作品だけが音楽ではないというか、音楽はこんなに大変なはずがないもん(笑)。音楽は言葉とか文字がなかった時代からきっとあったと思うし、それがどういうものだったのかは絶対知ることはできないですけど、音楽はそういう潜在的、原始的なものだと思うから、ポロッと出てきていいものだと思うんですよ。だから、昨日、セッションしたときにiPhoneで録音した音源をそのまま出しちゃおうかっていうような話をしているんです。今は誰でもすぐに曲を発表できるし、GarageBandのような音楽制作アプリはMacやiPhoneに入っているわけじゃないですか。だから、若い子の間では音楽を作り、発表するハードルがどんどん下がっていってるし、音楽がかつての原始的なものに還っていっているような気がするので、そういうものにこそ音楽を感じますね。

─ただ、隣の芝生は常に青く感じるもので、大変な作業の末に今回のアルバムを完成させたからこそ、気軽な音楽を求めてもいるんでしょうし、鼻歌のような音楽で世の中が満たされたら、また、精巧な音楽工作を欲するのかもしれませんよ(笑)。

Keisuke:恐らくそういうことなんでしょうね(笑)。今回のアルバムを完成させたことで、今はまた、新しい音楽の在り方に意識が向かっているところですね。

取材・文:小野田雄

編集:土田真弓

撮影:山川哲矢

RELEASE INFORMATION

Osteoleuco「いっそ死のうか、いや創ろう。」

2022年6月27日(月)

Format:Digital

Label:Pàl

Track:

1. 休 -Intro-

2. Fantasia

3. NERO

4. You Say Nothing feat. Lozareena

5. 永イ夜ノムコウニ

6. 躁 -Inter-

7. Black Out

8. C.Y

9. MANTLE feat. RYO-Z & おかもとえみ

10. Just Because I ♡ You (DEMO)

11. Drunk A Little

12. いつかの未来へ

13. Everything is Cool feat. 三好広顕 (Cootie Productions®︎)

14. 鬱 -Outro-

15. クレヨン

試聴はこちら

LINK

オフィシャルサイト@osteoleuco

Official YouTube Channel

FRIENDSHIP.