Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2022.05.02

THE 2の逆襲が始まる──山口一郎(サカナクション)と作り上げた賛否両論希望の新曲「恋のジャーナル」

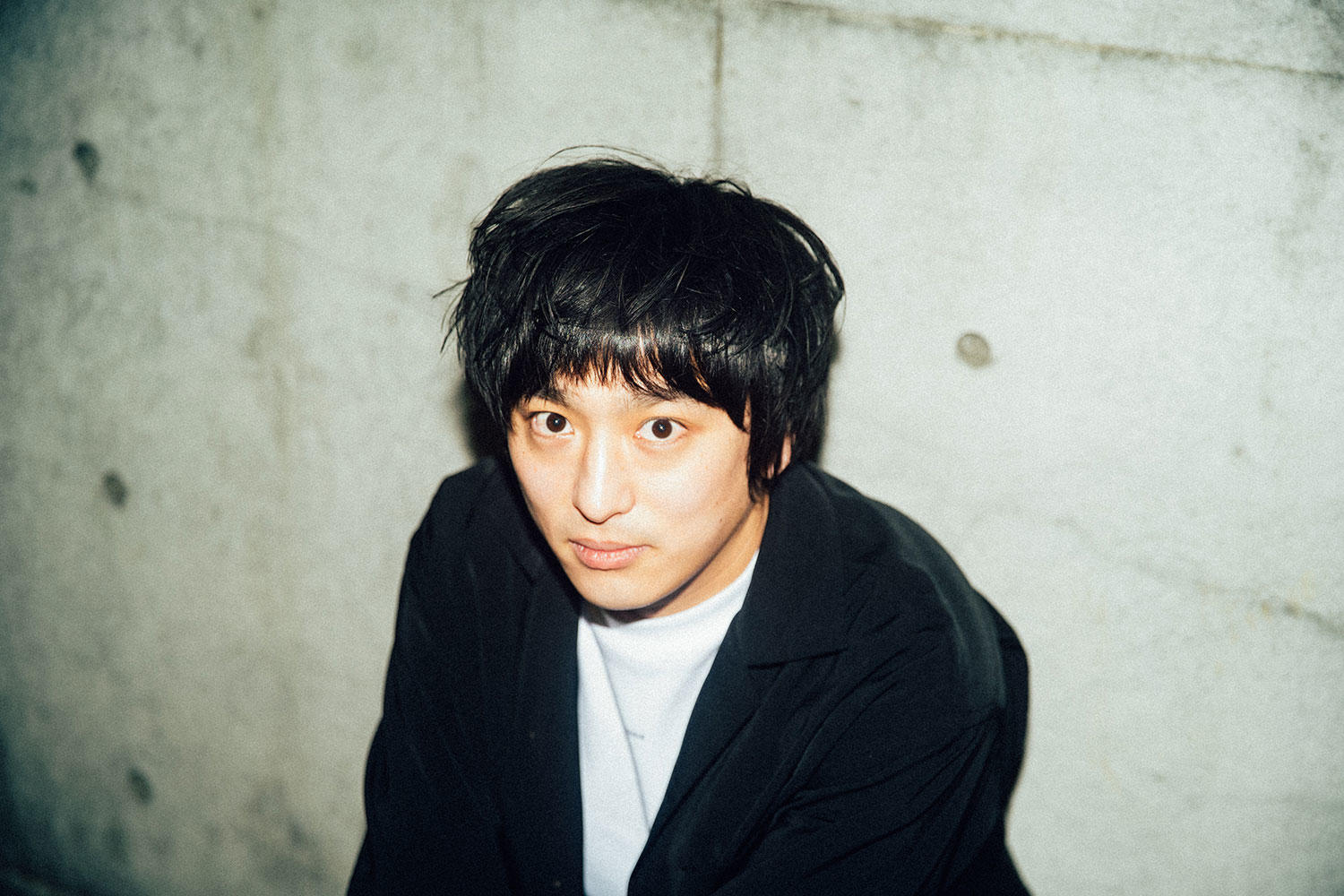

L→R:森夏彦(Ba)、古舘佑太郎(Vo)、歌川菜穂(Dr)、加藤綾太(Gt)

プレイングマネージャーが招いた危機

─変な言い方だけど、この4人がバンドを組む筋書きを書ける人なんていなかったと思うんですね。

全員:そうですね。

─まずはここに至るまでの経緯をおさらいしましょう。2020年7月に前ベーシストの赤坂(真之介)くん、昨年6月に前ドラマーのyuccoさんが卒業、つまり脱退したと。この流れというのは、コロナ云々は関係なくもないんですか?

古舘佑太郎:いや、コロナは直接的な原因ではなくて。初期2に関して言うと、一番デカかったのは(前所属事務所及びレーベルから)独立したということなんですよね。それが2年前の4月で。それはコロナが最初に広まった時期と重なるんですけど。

─最初の緊急事態宣言が発出されたのが2020年4月7日で。

加藤綾太:ゴリゴリにステイホーム期間ですね。独立したら「家を出るな」って言われて(笑)。

古舘:ただ、コロナ自体で「ヤバいな......」とはならなかったんです。むしろ独立した勢いもあって「自分たちのやり方でこの危機を乗り越えてやろうぜ!」みたいなテンションだったんですけど、そこで生まれたのは僕がプレイヤー兼マネージャーを気取りだしてしまったという状況で。要は事務作業とかバンドにまつわることを「全部俺がやる!」ってなっちゃったんです。でも、結局、僕はこれまでアーティストしかやってこなかったので、もちろんマネージャー業はド素人なわけですよ。で、めちゃくちゃ僕がミスをしだすんです。そこで僕とP助(加藤のニックネーム)の関係が破綻していくんです。

─ああ。マズいですね、それは。

古舘:俺はマネージャーとしてPに「もっとこうしてよ」って思ってるんです。もう、アーティストとしてではなくマネージャーとしてそう思ってしまってる。PはPで「佑太郎くん、アーティストとしてもっとこうしてよ」って思ってる。そういうとんでもないすれ違いが起こってしまって。それがコロナよりも一番ヤバかったことです。最終的にガッツリ話し合ったときに「あ、俺、マネージャーは無理だな」って初めて気づいたんです。

─遅くない(笑)?

古舘:そうです、そうです(笑)。

─そもそも古舘くんがプレイングマネージャーをやろうとしたことがおかしいと思いますけどね。

古舘:そうなんですよ! 今思うと全部わかります(笑)。で、最後にPと話し合ったときに言ったんです。「俺との関係がもう無理ってことになるのであれば、最後は"アーティストの古舘"に戻ってから終わってほしい」って。「今終わると、"マネージャーの古舘"との関係が終わることになるから」と。

─ですよね。

古舘:「じゃあもうマネージャーを辞めてアーティストに戻るから、それで判断してくれ」という話をして。そしたら、Pに伝わって。かなりぶっちゃけてるし、他で言ったことないですけど、そういうことがありました。

─古舘くんがプレイングマネージャーを買って出たというのは、ゆくゆくは自分たちでプロダクションやレーベルを立ち上げたかったとか、そういう野望があったからなんですか?

古舘:というよりも、本音を言うと真之介が卒業したタイミングで誰にも辞めてほしくなかったんです。その危機感もあって「俺が全部やる」って変な責任感が生まれちゃったんですよね。誰にも辞めてほしくなさすぎて気遣ってしまったというか。Pと真之介は幼なじみだったし、その真之介が抜けるということはかなりマズいことになったなと思って。それで頭がパンパンになってしまい、アーティストとしての自分をおざなりにしてしまったんです。

─加藤くんはずっと「何言ってんだ、この人」という感じで古舘くんを見ていたわけですよね?

加藤:そうです。俺、佑太郎くんのこと「てめぇ」って呼んでましたもん。

全員:(笑)。

─江戸弁で(笑)。

古舘:ブチギレてましたね。ガチでヤバかったです(笑)。

愛してるからこそ、変わらなきゃ

─古舘くんの、アーティストとしてのマインドが戻ったのはいつごろだったんですか?

古舘:昨年の4月ごろだから、1年前くらいですね。そもそも3年前くらいから「とにかく今まで自分たちがやってきたことを全部変えたい」と俺が言っていて。当時、バイト中の暇な時間にやることがなくて、10代のころから自分が出してきた作品と年号をノートにメモってたんです。

─The SALOVERS時代からの作品を。

古舘:はい。The SALOVERS時代から、ソロ、初期2まで全部数えたときにちょうど10年で10作だったんです。そこで不思議に思ったのが、ファンの人の数が最初から増えてもないし、減ってもないんですよ。

─なるほど(笑)。ライブの動員のスケール感も。

古舘:そうなんですよ! 変わってないんですよ!

─たしかに古舘くんは最初からずっと(CLUB)QUATTROでライブやってるイメージがありますね(笑)。

全員:(笑)。

古舘:そう、ずっとQUATTROなんです! イメージじゃなく、現実!

加藤:今年も5月にQUATTROで対バンライブを3DAYSやらせてもらいます(笑)。

古舘:最速でQUATTROでやって、最長でずっとQUATTROでライブをやってるのが俺なんです(笑)。年上も同世代も年下もみんな上にいったり、逆に音楽を辞めてしまう人もいたんだけど、俺だけずっと規模も含めて何も変わってなかったんですよね。もちろん、お客さんは入れ替わってると思うんですけど、総数は変わってないんです。そこでずっと考えて──そのときは独立する前だったんですけど──Pを呼び出して今言った話をして。「俺は変わりたい」と。「今まで俺らがやってきた8ビートにギターを刻んでシャウトするような衝動的なギターロックは散々やったから、ここから30代の10年間は同じことしたくない」って。

─先に広がる未来が想像できなかった。

古舘:そうです、そうです。とにかく新しいことに挑戦しようと。「今までやったことないからやめる」というのは絶対禁止にして。あとは「誰々っぽいから、誰々に似てるからやめる」というのも禁止。Pもそれを理解してくれて「よし、やろう」って言ってくれたんです。

加藤:その考えには大賛成でしたね。その言葉を携帯の待ち受けにしてたくらいなので(笑)。

古舘:で、そのまま山口一郎さんにも相談しに行って。

─あ、それも独立する前なんですね。

古舘:そうなんです。一郎さんにそのとき「いつかそう言ってくると思った」って言われたんです。「じゃあ俺は俺なりに背中を押してあげたい」って言ってくれて。今言った話を人にしたときに、仲が良いほどリアクションが良くなかったんですね。僕が「変わりたい」って言うと「このままのほうがいい」って言う人もいるし、僕の個性がなくなってしまうんじゃないかって心配してくれる人もいて。僕は否定されるたびに「よっしゃ、これで合ってる」って思ってたんです。

─でも、一郎氏は肯定してくれた。

古舘:そうなんです。

─だから、そこまで劇的に変化させたいと思った音楽人生だったのに、メンバーが抜けて志半ばで終わってしまうという恐怖心もあった。

古舘:めちゃくちゃありましたね。安全な道ではなく、はみ出す冒険を選ぼうとしていたので、余計に仲間には辞めてほしくなかったんですけど。

─ストレートに訊きますけど、前のリズム隊は変わっていくバンドについていけなかった部分もあったんですか?

古舘:それもあると思います。

加藤:そうだね。

古舘:結局、塵も積もれば山となる、なので、それだけが理由ではないですけど。僕もいまだに初期の2はめちゃくちゃ好きだし、"変わりたい=否定"ではないので。2のことを愛してるからこそ、変わらなきゃって思った。

バンドに誘う=少年的な行動

─そのあたり、加藤くんはどうですか?

加藤:変わることは大賛成だったし、謎の無敵感もあったので。それが「あれ?」ってなりだしたのは、佑太郎くんのマネージャー期がスタートしてから。そこでどんどん柱が壊れていって。めっちゃぶっちゃけると僕も脱退しようとした時期が昨年あったんです。

─ああ......。

加藤:でも、佑太郎くんがアーティストとしてまた向き合ってくれたので。そこまでして自分に対して求愛してくれる人もなかなかいないと思ったし、「それでもバンドやろうよ」って言ってくるエネルギーは自分にはないから。「すげぇな、こいつ」って思って。

古舘:正直、2は終わりだなと思った瞬間もありました。2017年に、2022年2月22日をめざして結成したのに、2021年に終わりかけて。でも、そのときすでにサポートメンバーになってくれていたもっくん(森)が「いや、おまえの心がここで折れたら本当に終わりだぞ」ということを言ってくれて。「死ぬ気でポジティブに生きろよ」って。「うわっ、たしかにそれはそうだな」と思って。「俺がネガティブになったら全部終わってしまう」と思ったんです。もっと言うと、その時点でもっくんが正式メンバーになることはなんとなく決まってたんですね。

森夏彦:そうなんですよね。

古舘:結局、最後に──たとえば(日本)武道館のステージでPと握手したいなって。それを目標に2を組んだところもあるし、その夢があきらめきれなかったんですよね。それをPに伝えたら、素直に受け止めてもらえて。

加藤:そのときに「Pが2を辞めるんだったら、2を畳むわ」って言われたんですよ。「もう音楽辞めるわ」みたいな感じで話してたから、そこで覚悟が伝わったし、実は僕も佑太郎くんと2人で会う前に夏彦くんと会って話してるんですよ。夏彦くんの家で朝まで話を聞いてもらって。それが俺のなかでデカかったかな。プラスのエネルギーをもらって。あと、夏彦くんに「正式メンバーになろうよ」って誘ったのは俺なんですよね。そこに対して不義理もしたくなかったし。

─夏彦くんは夏彦くんで一回バンドが終わることを経験したし、バンドが終わることの切なさを身に沁みてわかっているからこそ、引き止めたかっただろうし。

森:そうですね。あとは、なんだろう? 俺には、2人がちゃんと自分の話したいことを話せていないように見えて。たぶんお互いのズレがあるのはわかっているはずで。それはShiggy Jr.のときとちょっと重なるところがあるんですけど、バンドが終わるにしても全部言いたいことを言って、みんなが納得したうえで終わらないとシコリが残るし、最後の一滴までちゃんと話し合って、それで終わるならしょうがない。でも、一滴の雫で蘇る可能性もあるから、そこまで向き合ってほしいなという気持ちがずっとあって。それで2人に横から何か言ったりしてましたね。あとは、僕はShiggy Jr.時代からずっと2を見てるし、「こういうバンド、やってみたかったなぁ」って思ってたので。

─音楽的なアプローチもまったく違うしね。

森:そう、実際にサポートをやらせてもらっても新鮮な楽しさや刺激があったので。

古舘:だから、僕からしたら、真之介とyuccoが抜けて、それでもまたバンドをやろうとなった時点で"新しいバンド"という感覚なんです。初期2は僕らのなかではいい意味でもう完結した。で、ここからTHE 2なんだという意識がめちゃくちゃあります。で、そっから(歌川)菜穂ちゃんという存在が現れるんですよ。

─ここまで長かった(笑)! うたこす(歌川)は、自分のバンドを終わらせたいと思って終わったわけじゃない人で。

歌川菜穂:そうですね。

─でも、最後のライブをしっかり作り上げて、しっかり終わらせた人でもあって。古舘くんも、加藤くんも、夏彦くんもみんなそれぞれ津野米咲をはじめ赤い公園との付き合いも長かったし、うたこすが最後にどういう気持で赤い公園の幕を下ろしたかというその姿も近くで見ていたと思います。

古舘・加藤・森:そうですね。

─で、それを踏まえると俺だったら、うたこすをこのバンドには誘えないなって思うんですね。

加藤:そうですね(笑)。

─だから、まずそこがすごいと思った。

古舘:たぶん頭おかしいと思われるかもしれないですけど、僕らは赤い公園の解散ライブのすぐあとに菜穂ちゃんに声をかけてるので。

歌川:解散ライブから一週間も経ってない(笑)。

森:普通に考えたらヤバいよね(笑)。

歌川:私もさすがに「えっ!? 早!!」ってなった(笑)。

古舘:自分らのゴタゴタ劇もありながら、菜穂ちゃんが大変そうな姿も見ていて。赤い公園が解散ライブをするということを聞いたタイミングと僕らのストーリーのタイミングがゴン!って合わさっちゃって。僕らのなかでは菜穂ちゃんしか考えられなかったし、それを本人にも伝えて。僕はバンドに誘うのって、一番少年的な行動だと思うんですよ。赤い公園のことは10代のころから知ってるし、余計に少年の空気に戻るというか。そこには大人っぽい空気の読み方とかまったくないんです。僕のなかでは全部筋と正義は通っていたし、菜穂ちゃんを誘うことに1ミリも罪悪感はなかったです。

─動機にピュアな気持ちしかなかったからこそ誘えた。

古舘:そうですね。誘ってからまぁ、菜穂ちゃんのなかでもいろんな感情の変化があったので。それは今から菜穂ちゃんが語ってくれると思いますけど。

加入しない理由がなくなってきた

─いや、だから本来、このインタビューは一人ずつ1時間くらい語ってもらうべきものだと思うんですよね(笑)。あらためて、うたこすは誘われたとき、率直にどう思ったんですか?

歌川:最初は普通に「今までお疲れ!」みたいな感じで接してくれて。話してるうちにモジモジしだして、まずは前のドラムの子が抜けちゃうことを聞いて「ええー!?」という驚きがあったし、そこから「入ってほしいんだよね」って言われて。そこでまたさらに「ええー!?」っていう驚きがあったし、「いや、早っ!」とも思ったし、でも、「うれしい」もありましたね。

─プレイヤーとして求めてくれる喜びがあった。

歌川:そうだし、「菜穂ちゃんしか考えられなくて」という話をしてくれて。それは素直にうれしかったです。でも、家に帰ってから「これからもう一回バンドを始めることはできるのか?」と冷静に考えたときになかなかの力が必要になってくるし、正直ちょっと休みたかったんです。しばらくは何も考えたくなかったから、「ちょっと返事を待ってください」と伝えて。本当は赤い公園を解散してから2~3ヶ月は何もしないって決めていたんですけど、本当に(古舘たちからの)アピール圧がすごくて(笑)。「最初はサポートメンバーでいいから!」「もう全然、菜穂ちゃんのタイミングでいつでもいいから!」「今、こういうデモを作っててさ!」ってどんどん連絡が来て。私としては「おっ、おうおう」みたいな感じだったんです(笑)。今後、ドラムを本当に叩いていくのか、どうやって生きていくのかすら決まってなかったんだけど、誘ってもらえたことはうれしかったから、「まずはサポートでちょっとやらせてほしい。できることがあれば協力したい」という返事をして。そこから曲作りにも参加させてくれて、本メンバーくらいの感じになっていったんです。それが昨年の夏ですね。

─いきなりプリプロに入ってもらうという?

加藤:そうです、そうです。

森:なんなら菜穂ちゃんに曲のアイデアを出してもらうみたいな流れもありました(笑)。早速サポートではないという。

歌川:そうそう(笑)。でも、素直にそういう時間は本当に楽しくて。もしここで本当に長い時間休んでいたら「もう、音楽はいいかなぁ」ってなっていたような気がして。THE 2以外にも音楽でやりたいことのイメージはあったし、それは今でもあるんですけど、実際に赤い公園が終わるとけっこう無気力になっちゃっていて。あとは赤い公園のメンバーじゃなくなる自分自身に対してすごく寂しくなってしまって。「あ、こうやってどんどん忘れていっちゃうのかな」って。

─メンバーにも申し訳ない気持ちになった。

歌川:そう。メンバーもそうだし、ファンの人たちにも。「そんなすぐに違う自分になっていいのかな?」って思う時間がありました。あと昨年の夏から秋にかけてはコロナで世の中が不安定なのもあって、精神的にちょっとまいってしまっていて。正直、そのときはTHE 2に正式加入する選択肢はほぼなくて、迷いながらサポートをやらせてもらっていた感じがしばらく続いていたんですね。でも、そこからちょっとラクになったのは米咲の一周忌が終わったくらいのころで。

─10月18日を経て。

歌川:うん。米咲の一周忌が終わってから気持ちがスーッとラクになって、悶々と考えずに直感で「いいな」「楽しいな」という気持ちを大事にしてみようかなと思って。そこからリハに入って音を鳴らしていても純粋に楽しいし、「曲を作ることもドラムを叩くことも純粋に楽しいって思えるのって尊い〜」ってすごく思って。で、そこから参加をお休みしていたel tempo(シシド・カフカが主宰し複数の奏者が参加するリズムイベント)にも「また参加させてもらっていいですか?」という連絡をして。めちゃくちゃ怖かったんですけど、いざやってみたらすごく楽しめた。シンプルに、赤い公園のことを忘れるわけなんてないし、音楽を続けるということは赤い公園を置いて次に行くとか、そういうことじゃないなと思って。そこから2021年の年末までTHE 2のリハをしたり、曲作りをしていたんですよね。正式加入すると決めたのは年始ですね。

古舘:うん、そうだね。

歌川:あ、今思い出した。その一歩を踏み出すきっかけを作ってくれたのも夏彦で、2人で話したときに前向きになれて。あと、「今後の自分がどう生きるか全然定まってないなかで、同じ気持ちでバンドをやれるか不安」ということを2人(古舘と加藤)にも正直に話して。

古舘:「今ここで形を作ってしまうことで未来がどう変わっていくかわからないから、今決めるのが怖い」って菜穂ちゃんは言ってた。

─恋愛の話かよっていう(笑)。

歌川:そうそうそう(笑)。そこで(古舘に)「そこは臨機応変にやっていこうよ。俺たちも若いころみたいに毎日ライブしながら寝ずに車を運転してツアーを回るみたいなことはできないし、ちゃんと人間として生きることもやっていこう」という話をしてくれて。もともとこの4人はプライベートでも友だちだったし、ふと「なんかもう、加入しない理由がなくなってきた」と思ったんですよね。不安になったことはその都度話そうと思って。そういう"人生観"的な共有ができたのはすごく大きいですね。

対極の意見がぶつかり合う存在

古舘:裏話を言うと、The SALOVERSが終わって僕がソロをやってるときに一回この4人でバンドを組もうとしたことがあったんですよ。

─あ、本当に?

古舘:僕が「バンドやりたい」って言い出して、「やろうよ!」ってなって。

歌川:この4人で飲んでるときにね。

古舘:でも、結局、Shiggy Jr.も赤い公園も忙しかったし、現実的に実現するのは難しくて頓挫したことがあったんです。

─本当にそういう意味でもパラレルワールドみたいな今だな、とさえ思いますね。

加藤:不思議な感覚ですよね。

古舘:今、こうなって個人的に思うのは、普通のバンドはもうやれないなって。僕は王道のロックバンドをやろうとして失敗してきてる人間なんですよ。

─失敗なのかな?

古舘:自分のなかでその失敗というのはもちろんセールス的なことも含まれてます。自分自身に対してずっと居心地が悪かったので。周りに王道を期待されてそれをやってる自分に対してずっと違和感があって。

─その違和感は意外だな。

古舘:それがあったんです。初期2でもそこをめざしたときはあったんですけど、でも、THE 2に関してはもうそれはイヤなんです。この4人は全員違うことをそれぞれやってるし、僕も音楽以外の仕事もしてるし、そういう意味では難しいバランスのバンドだと思います。でも、もう難しい挑戦じゃないと興奮できないんですよね。だから、この4人じゃないと成立できないなと思ったし。それぞれのメンバーが2回目のバンドであるということを主義にしてるバンドなんていないし。これだけ長く友だちとして付き合ってきて今初めてバンドを組むというのも不思議だし、僕はこの不思議で、難しいバランスで成り立っているバンドで勝ちたいんですよね。これは、王道で勝てなかった人間の逆襲なんです。王道で勝ちたいと思ったこともあったけど、無理だったので。

─古舘くん的に王道で勝ってるバンドって誰になるんですか?

古舘:僕はMy Hair is Badの椎木(知仁)くんが出てきたときのことを鮮明に覚えてます。悔しさもあったけど、「俺じゃなくてよかったんだ」ってぶっちゃけホッとした部分もあったんです。「俺じゃないの?」という気持ちと「俺じゃなくてよかった」という気持ちでした。

─その席に座ってちゃんと突き抜けてくれる人がいたんだという?

古舘:そうですね。それはめちゃくちゃ思いましたね。「じゃあ僕には何ができるんだろう?」ってどんどん考え方が変わっていって。いまだに変わっていってるんですけど。

─時間も少なくなってきたし、そろそろ新曲の話を──。

古舘:今日、一番伝えたいことがあったんですけど、言っていいですか?

─どうぞ(笑)!

古舘:これからTHE 2としてやりたいことをラーメン屋で喩えるなら、どれだけめっちゃ美味い麺とスープを仕込んでいても、結局、暖簾が気になって入ってきてくれないと注文もされないじゃないですか。僕はずっと厨房で美味い麺とスープを作ろうと思って頑張ってきた10年だったんですよ。でも、どうやったら人が暖簾を潜って「ラーメン一杯」って頼んでくれるのかわからなかった。正直、いまだにわからないことだらけです。でも、今の僕は暖簾を潜ってくれる理由はなんでもいいと思ってるんです。極端な話、誹謗中傷でもいいと思ってる。「この店、あの店のパクリらしいよ」とかでもいいから中に入って、頼んで、食ってほしい。めちゃくちゃ売れてるラーメン屋とか見ると賛否が5000と5000に分かれて、計1万人いるみたいなことってあるじゃないですか。

─二郎とかもそうなんだろうし。

古舘:そう。対極の意見がぶつかり合っているのも最前にいるということで。そういう存在になりたいです。

すんなり受け入れられたらどうしよう?

─満を持して山口一郎氏について訊きたいんですけど、そもそもどういう繋がりなんですか?

古舘:僕のことはソロのときからずっと応援してくれていて。「おまえという人間に興味がある。だからずっと応援していきたい」というふうに言ってくれて。で、2年前に「じゃあもう一緒にやろうよ。プロデュースしたい」って声をかけてくれて。

─一郎氏は古舘くんに対して、「あなたはもっとオーバーグラウンドに立つべき存在だし、歌うたいだし、バンドマンである」ということを言い続けてくれているわけですか?

古舘:そうですね。「上にいかなきゃダメだよ」ってずっと言ってくれてますね。最初は「俺なんかが」みたいな意識もありましたけど、そんなネガティブな言葉ばかり自分に対して言ってもしょうがないし、もう一回そこと向き合って戦いたいという気持ちに切り替わったのはデカいですね。

─一郎氏はなぜ古舘くんのことをそこまで買ってくれると思いますか?

古舘:それを自覚するのが僕のゴールなんじゃないかと思います。それを知りたいから、今までの自分の生き方をひっくり返しても、否定されても、とにかく上に行った景色を見たいと思うし、その景色を見ないと答え合わせができない気がしていて。

─一郎氏が声をかけてくれたのが、2年前。そこからバンド自体の状況がぐちゃぐちゃになって、一郎氏のプロデュースの話も止まっていたわけですよね。

古舘:止まってました、はい。

─再び動き出したのは?

古舘:菜穂ちゃんがサポートで入ってくれることになってからなので、昨年の夏ですね。一郎さんはそのあいだ、僕らのゴタゴタさえも温かく見守ってくれてたんです。アドバイスもしてくれたし、愛のあるお説教も受けましたし。

─新曲のデモはここまで何曲くらいできたんですか?

古舘:20曲くらいですね。「恋のジャーナル」はめちゃくちゃ前に原型があって、それを改造してこの形になって。

─「恋のジャーナル」はバンドが明らかに変わったことを一発で打ち出す曲じゃないですか。個人的にすごくよかったなと思ったのは、やっぱり古舘くんらしいヒリヒリした歌の筆致が息づいていることで。衝動的なラブソングでありつつ、そこに新たなユーモアでありキャッチーさが入り混じりながら、生と性の匂い、あるいは死の気配も放ってるというか。

古舘:歌詞も相当前に書いているので、今の自分のリアルな感覚とは全然違うんですけど──でも、歌詞も変わっていきましたね。サウンド面もいろいろ新しいことをやっていくうちに歌詞も変わっていきました。8ビートのギターロックにはこういう言葉が乗るけど、こういう4つ打ちのダンサブルな曲にはこういう言葉が出てくるんだという発見もあって。

─古舘くんがずっと持っているヒリヒリした焦燥感にユーモアが乗っかってるというか。

加藤:確かに。

─それは一郎氏が導いたポップさの要素でもあるのかなと。

古舘:もともと僕は10代のころから抽象的な表現を得意としていたんですけど、あるときからやめたんです。そこからどんどん物語を描くほうになっていった。で、初期2では、最初はコンセプトを設けて書いていたんですけど、そこからまた抽象的な表現に戻った感じがちょっとしていて。それがなんでかはわからないですけど、ひさしぶりに抽象的な表現を楽しめた曲になったなって。

─歌メロは加藤くんが書いて、それを長い時間のあいだにどんどん練っていった感じですか?

加藤:そうっすね。大元は変わってないですけど、ビート感やシンセ、あとは歌詞に合わせて細かいニュアンスをブラッシュアップしていきました。

─サウンドは2000年代のディスコパンクやポストパンクリバイバルを昇華したようなダンスロックで。この方向性は一郎氏からの提案だったんですか?

加藤:いや、もともとは俺と佑太郎くんでアレンジを練っていて。最初は8ビートのガレージロックみたいな感じだったんです。そこから「なんか4つ打ちが合いそうだよね」という話になって。

古舘:これとは別で、映画の『ジャンゴ 繋がれざる者』をイメージしたリフと4つ打ちの曲を遊び半分で作ろうとしていたんです。でも、上手く完成しなくて。それとPが作った「恋のジャーナル」の初期段階のオケとを融合してみたらおもしろそうだなと思って、強引に合わせてみたんですよ。

加藤:そこから4つ打ちでいこうとなって。

─このニュアンスのサウンドを鳴らしてるバンドって今あまりいないじゃないですか?

加藤:いないっすね。

─そこもあえてという感じですよね?

古舘:意図的に狙ってますね。文句も言われたいし、でも、ハマってキャッチーな曲として聴いてもらいたいし、という。

─議論を呼ぼうとしている。

加藤:それはめちゃくちゃあります。

古舘:むしろ議論というか、ディスがなかったらマジでショックなくらいで。無反応なのを一番恐れてますね。「すんなり受け入れられたらどうしよう?」という。

全部を抱えたまま上に行きたい

─ポップを極めるほどに生まれる毒性の旨味、それが劇的な調味料になることを一郎氏はものすごく理解していると思うんですね。それをTHE 2に入れたかったのかなと。

古舘:そうですね。ある種、僕らは自分たちをデカくするためにとんでもない劇薬を飲んだと思うんです。それで身が滅びてもいいと思っていて。

─リズム隊はどうですか?

歌川:時系列的には、この曲に関してはほぼ完成している段階でバンドに参加したので。

森:それは俺も同じで。曲はすでに完成していて。

歌川:最初は「一郎さんのカラーに染まりすぎてしまわないか?」と心配するところも正直ちょっとあったんですけど、でも上手い具合に2らしさが残っているのがすごいなって。それは他のデモを聴いても思うことで、ちゃんと今までの2らしさが残っている。私も「これはどこまで意図してるんだろう?」ってデモを聴きながら思ってました。それくらい絶妙なバランスだなって。

加藤:逆に俺らにはちょっと客観視できないポイントだよね。

古舘:うん。

歌川:挑戦している感じを一聴して感じてもらえる曲だと思うので。その引っかかるところがフックになると思うし。

古舘:フックといえば、MVもけっこう衝撃的な内容なのでぜひ多くの人に観てもらいたいです。

歌川:MVも強烈なフックだね(笑)。

─音楽的にも、ここからどこに振り切ってもおかしくないと思うんですけど。

古舘:読めないですよね(笑)。

加藤:曲自体はめっちゃあります。でも、まだ全然レコーディングはしてないです。

古舘:プリプロ段階で止まっていて。でも、デモのアレンジもまたここから大きく変化していく可能性もかなりあると思うので。

─そのうえで、最後に展望を語ってもらえたら。

古舘:ここから賛否両論も巻き起こしながら、いろんな反応がある曲だけを作っていきたいです。そう思って2年間我慢してきたし、僕らがいつかマジで、武道館でワンマンをやったとき、かつてお世話になったスタッフたちに恩返しできるとも思うので。バンドってやっぱりいいことだらけじゃないし、むしろキツいことだらけだけど、でも、たった1日で99しんどかったことを全部ひっくり返して輝く可能性を持ってるじゃないですか。そのためだったら人生を賭ける価値があると思えるからバンドをやれるんですよね。どこをめざしているのか明確じゃないと誰もついてきてくれないと思うので言うんですけど。今まで僕はそれを恥ずかしがって言わないタイプだったんですよ。でも、目的地は伝えないと誰も船に乗ってきてくれないことに最近気づいたので。

─古舘くん、本当に変わりましたよね(笑)。

古舘:本当に変わりました(笑)。そう、最後に付け加えるなら、なぜ規模を大きくしていきたいかというと、大は小を兼ねるからで。たとえばミスチル(Mr.Children)はスタジアムでもライブをやれるけど、その気になれば下北沢のライブハウスでもワンマンができるじゃないですか。でも、下北沢のライブハウスでしかワンマンをやれないバンドは、ドームでやりたくてもやれないから。大を取ったやつは小にも行ける。その"小"のときから愛してくれているファンの人たちと一緒に、上に行きたいんです。絶対に小の時代をなかったことにしないから。それは過去もそうで。なかったことにするんじゃなくて、全部そのまま抱えながら上に行きたいです。

取材・文:三宅正一

撮影:中村里緒

RELEASE INFORMATION

THE 2「恋のジャーナル」

2022年4月13日(水)

Format: Digital

Label: NF Records/ FRIENDSHIP.

Track:

1.恋のジャーナル

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

THE 2 『THE 2 man LIVE 2022-KOI NO JOURNALISM-』

2022年5月16日(月)渋谷CLUB QUATTRO

18:00開場 / 19:00開演

ゲスト:OKAMOTO'S

2022年5月17日(火)

渋谷CLUB QUATTRO

18:00開場 / 19:00開演

ゲスト:ハルカミライ

2022年5月18日(水)

渋谷CLUB QUATTRO

18:00開場 / 19:00開演

ゲスト:フレデリック

チケット:前売¥4,500(+別途入場時1ドリンク代必要)

FanClub「ツーカー倶楽部」

月額:500円(税別) / 年間割引ありhttps://fanicon.net/fancommunities/4388

LINK

オフィシャルサイト@the2_band

@the2_band

FRIENDSHIP.