Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2025.02.26

「自動的にメッセージ性の強い歌詞になっていった」Blume popoが『Test for Texture of Text』で発見した言葉の役割と制約が導く予想外の強烈な意味

歌詞から意味を漂白した先に見つけた強烈な物語『Test for Texture of Text』

─1月29日(水)に『Test for Texture of Text』がリリースされました。韻や日本語の性質、歌詞の役割などについて思考するキッカケとなる1枚だと受け止めていますが、改めて本作を振り返って、横田さんはどのようなEPになったと感じていらっしゃいますか。

横田檀(Gt):Blume popoのフックになる作品ができたんじゃないかなと。オルタナやシューゲイザー、ポストロックといった音楽を聴かない人にも聴いてみようと思ってもらえる作品だと思いますし、Blume popoの入り口になる気がしています。これまで、僕らは特定のシーンに所属することがなかったんですよ。何かから括られることから逃げながら作品を生み出していた。だからこそ、今回みたいな変な作品を作ることも許されたと思うので、これまでの結晶でもあって。同時に、このEPを発表したことで「Blume popoでは何をやっても良い」みたいなフェーズに入った感覚もある。そういう意味では、今後がより楽しみになる1枚だと思いますね。

─「フックになる作品」「変な作品」と横田さんがこのEPを称した理由は、収録されている全5曲が母音を縛って書かれたものであるためだと思いますが、そもそも本作で母音縛りの手法を取り入れたキッカケはなんだったのでしょう。

横田:もともと僕は言葉や言語が好きなんですよ。詩や短歌も好きですし、『歌詞のサウンドテクスチャー』(木石岳/著)の中で木石さんが考えていらっしゃるような、脱意味的な態度で言語や言葉を考える試みに興味があって。そういう性格的な部分もありつつ、当時一緒に住んでいた兄と言葉遊びの一環として母音を縛って会話をしていたんですよ。そしたら、ア段だけの言葉が日常会話でよく出てきていることに気づいて、曲が書けるんじゃないかと思った。だから、EPの構想は3年くらい前からあったんですよね。

─以前からあった作品の構想を、今回のタイミングで実行に移したわけは?

横田:ア段の曲(「彼方高さから躰放ったあなた」)を発表して、もちろんほかの母音でも同じ手法をやりたいと思っていたんですが、どうしても物理的に難しかったんですよね。だから、ずっと母音のセンサーを持った状態で生活をしていた。とはいえ、ある種遊びの一環としてスタートした手法でもあった分、これまでBlume popoが表現してきたものとは異なるアウトプットになるので、完成したらリリースすれば良いと思っていたんです。そうした中で、表現を意識した『Body Meets Dress』が完成し、本腰を入れて制作に取り掛かっていきました。

─横田さんが本作に寄せたコメントには、脱意味的な創作によって、逆説的に歌詞の意味が出現してきた旨が書かれていますけど、こうした構造は歌詞を書く前から念頭にあったんですか。

横田:歌詞を書く際に意味を排除し、音だけに注目するルールを設けて脱意味的な創作態度をとった結果、自動的にメッセージ性の強い歌詞になっていった感覚です。音に導かれるままにと言ったら格好付けすぎかもしれないけれど、母音先行で歌詞を綴っていたら、自動的に物語が生まれてきた。だから、結果的にコメントの構図に気づきましたし、純粋に面白いなって。

─より深い物語性や意味を追求するための手段として母音縛りのルールを設けたわけではなく、規約を設けて歌詞を書いていく中で、自然と意味が立ち現れた。

横田:まさしく。こういうことが起きた理由は、人間があらゆるものに物語を見出してしまう特性を持っているからだと考えていて。もともと意味が存在していなかったところにも、意味を見出さずにはいられない本性が炙り出されたんじゃないかな。これはさっき挙げた『歌詞のサウンドテクスチャー』の木石さんも言及されていることで。例えば、木石さんが活動されているmacaroomの「congo」には〈金で彼女を買う彼が〉という一節があるんです。この歌詞は「か」や「が」の音の響きを重視して入れられたものだと思うのですが、結果として強烈な文学性を持った言葉として機能している。つまり、歌のメロディーや曲のリズム、ハーモニーに適合する歌詞を持ってきた時に、歌詞自体が日常的な言葉であっても、強い意味を帯びることがあるんですよ。

─意味を前提にせず言葉の響きで単語をセレクトしていった結果、普段は使わないワードが選ばれて、それが予想外の効力を発揮すると。

横田:そうです。例えば、愛についての作品を作ろうと思ったら、愛に関するボキャブラリーの中からしか言葉を選べないんですよね。でも、意味を1度排除して、発音の視点で括ってしまえば、必然的に色々なレイヤーのボキャブラリーが入ってくる。だから、意外性のある言葉が抽出できるわけで。ポエムは言葉同士の距離のコントラストで深みが生まれるから、予想外の言葉と相性が良いんです。EPではこういうことが表現できたし、僕も気付きを得ることができました。

─先ほど、意味を排除して言葉を選んでいった末にメッセージ性の強い歌詞になっていったとお話いただきましたが、発音の重視によって意外性のあるワードが登場してくることはもともと念頭にあったのでしょうか。

横田:漠然と考えてきたことではあったんですけど、「彼方高さから躰放ったあなた」を作った後に深く確信しましたね。もともと僕は、筒井康隆の『残像に口紅を』や相対性理論の歌詞みたいな、言葉を遊びとして使ってみたり、歌詞を楽器の一部として捉えている作品が好きで。そういう先人たちの作品を体験する中で無意識的に抱いてきた言葉と意味の関係に対する考えが、EPを作ったことで輪郭を持った感覚かな。

─ここまでお話いただいたように、横田さんは言葉と意味の連動性について考え続けてきたわけじゃないですか。そもそもこういった哲学的な領域を作品に反映するようになった背景は何だったのでしょう。

横田:単純にややこしいことを考えるのが好きなんです。僕にとって思考は音楽よりももっと根源的な病みたいなものだから、考えずにはいられなくて。僕は学者ではないからアカデミックな方法は選択できないけれど、脈々と受け継がれている人類の営みにコミットしたいと思ってしまう。だから、その思いが自然と作品にも投影されてしまうんですよ。

─前作『Body Meets Dress』のテーマは、鷲田清一さんの『ちぐはぐな身体』や『ひとはなぜ服を着るのか』に連なるような身体論や自己存在といったフィジカル的、肉体的な側面に焦点が当たっていたと思うんです。だからこそ、意味という知覚できない概念的な存在にスポットを当てた本作とは対照的な気もしているんですが、いかがですか。

横田:むしろ究極的に言えば、『Body Meets Dress』と『Test for Texture of Text』で求めていたことは同じで。というのも、僕の哲学的な問題意識は最終的には「自己存在とは何か」に還元できるんですよ。その前提の上で、前作では曖昧な自己存在に輪郭を与えるためにそれぞれが行動していく様子を描いた。そして、今回は自己存在を確立する重要なピースである言葉にフォーカスしたイメージなんですよね。僕は母親がドイツ人だから母国語に対する意識も強いし、自分が喋っている言葉が自分を形作ってきたと思っている。だから、今回描いた言葉と意味のことも、最終的には自己存在に対する疑問に行き着くんです。

─なるほど。横田さんの中では身体と言葉は対比的なものではなく、それぞれが自己存在を定義づけるための要素であると。

横田:そう、アプローチが違うだけでやっていることは一貫しているかな。哲学者の中村昇さんが「意味とは何か」を突き詰めると、意味を解釈する主体の身体の有無が重要であると語っていたんですが、感覚的にはそれに近い。「中国語の部屋」と呼ばれる思考実験があるんですけど、そこでは辞書を参考にしながらマニュアル通りに文章を書いている状態が、その言語を理解していると言えるのかどうかが問われていて。僕らはマニュアルを使って返信している状態を「言葉を理解している」とは直感的に言いにくいと思うんですけど、人間が解釈や理解、意味と呼んでいるものを突き詰めると、本質的にはその実験と変わらないんじゃないかと考える立場もあるそうなんです。というのも、僕らは相手の意図をそのままの形で理解できているとは言い難いし、何らかのルールの下で応答している部分があるから。だけど、その実験と僕たちが違うのは、外の世界に触れたり、身体で直接的にコンタクトが取れることで。身体があることによって、言葉と意味が繋がっていく。だから、身体と意味は切り離せないテーマなんですよね。

母音のイメージをそのまま曲に落とし込んでいった

─ここまで意味と言葉の関係についてお話いただきましたが、本作を形作った母音の働きについても伺わせてください。最近拝読したインタビューでは、米津玄師さんがエの母音で音を踏むことによって緊張状態を作ったと語っていたんですけれど、その事例に限らず、特定の母音を連続させることはその響き特有のエネルギーを発生させると思うんです。その性質と極限まで向き合った1枚がこのEPだと感じていますが、横田さんはそれぞれの母音の特徴をどのように考えていますか。

横田:音楽理論において、ドミナント*とサブドミナント*、トニック*それぞれにコードの役割があると思うんですけど、それに近しい役割がそれぞれの母音にあると思っていて。コード進行では、緊張感のあるドミナントとサブドミナントを鳴らすことで、安定感を持ったトニックへ戻ろうとする引力を発生させているわけですけど、母音に関しても主役を果たすものとその主役に戻りたがる母音が存在している気がする。

*Cメジャースケールだとトニックはド、ドミナントはソ、サブドミナントはファ

─というと?

横田:例えばウの音を伸ばすことって難しいんですよ。これは曲で考えると、コードがドミナントで終わるイメージで。だから、ウ段の「渦つむぐ冬」は曲自体に浮遊感を漂わせることによってドミナントの気持ち悪さみたいなものを生かしつつ、歌詞に〈空中浮遊〉と入れて曲の雰囲気と繋げた。逆に言えば、ウ段は伸ばすことが苦手な分、短い音で連続させる方法と相性が良くて。〈つつすぐ遷る主流〉と刻むと、母音が無声化を起こして子音が残るから、「t」や「k」の子音が残るんですよ。これがパーカッシブに働くので、小気味良いリズムを作りやすかった。本来楽曲を作る際はこうした母音の特徴を混ぜ合わせることでバランスを取っていくんですけど、今回は1つの母音にこだわったから、それぞれの特徴が明確になりましたね。

─ウ段がドミナントやサブドミナント的に働いたとのことですが、どれが主役を飾る母音だと感じていらっしゃいますか。

横田:コードでもキーによってドミナントやトニックが変わるみたいに、母音の役割も相対的な気がしていて。ア段とオ段が作りやすかった事実はありつつ、絶対的な役割だとは言えないから、もう少し僕も理論化していきたいですね。とはいえ、音のイメージに曲の雰囲気が引っ張られるんじゃないかという仮説はあるんですけど。

─音の印象と曲のムードが連動していく?

横田:そうですね。音象徴と呼ばれる概念で説明されるんですけど、そもそも僕たちは音を何らかのイメージと結びつけているらしいんですよね。例えば、濁音が入ると大きくて脅威をもたらすようなイメージを受けるじゃないですか。それと同じことが母音にもあって、それぞれの大きさがあると思うんです。横堀さんはどの母音が一番大きいと思います?

─発話で考えるとアかオな気がしますけど......。

横田:おっしゃっていただいた通り、多くの人がアかオに大きなイメージを抱くらしいんですよ。この結果は直感的にも納得いくと思うんですけど、論理的に考えてもアやオは口を大きく開くから広がりを感じると説明できて。これは音声学的な話だけではなく、リバーブを使った音作りとも一致するんですよね。つまり、リバーブを強くかけて空間を大きくすると、グワーっと盛大に広がっていくイメージを与えることができる。だから、オ段を使った「底」はシューゲイザーっぽい音像になっているんです。

─母音のイメージがサウンドに落とし込まれていったと。

横田:母音そのものが持つイメージが楽曲になっていったから、今回僕は作曲者というよりも、母音のイメージを翻訳するエンコーダーとして存在していたんじゃないかな。母音に導かれて歌詞を書いたし、母音のイメージをそのまま曲に落とし込んでいった感覚でした。

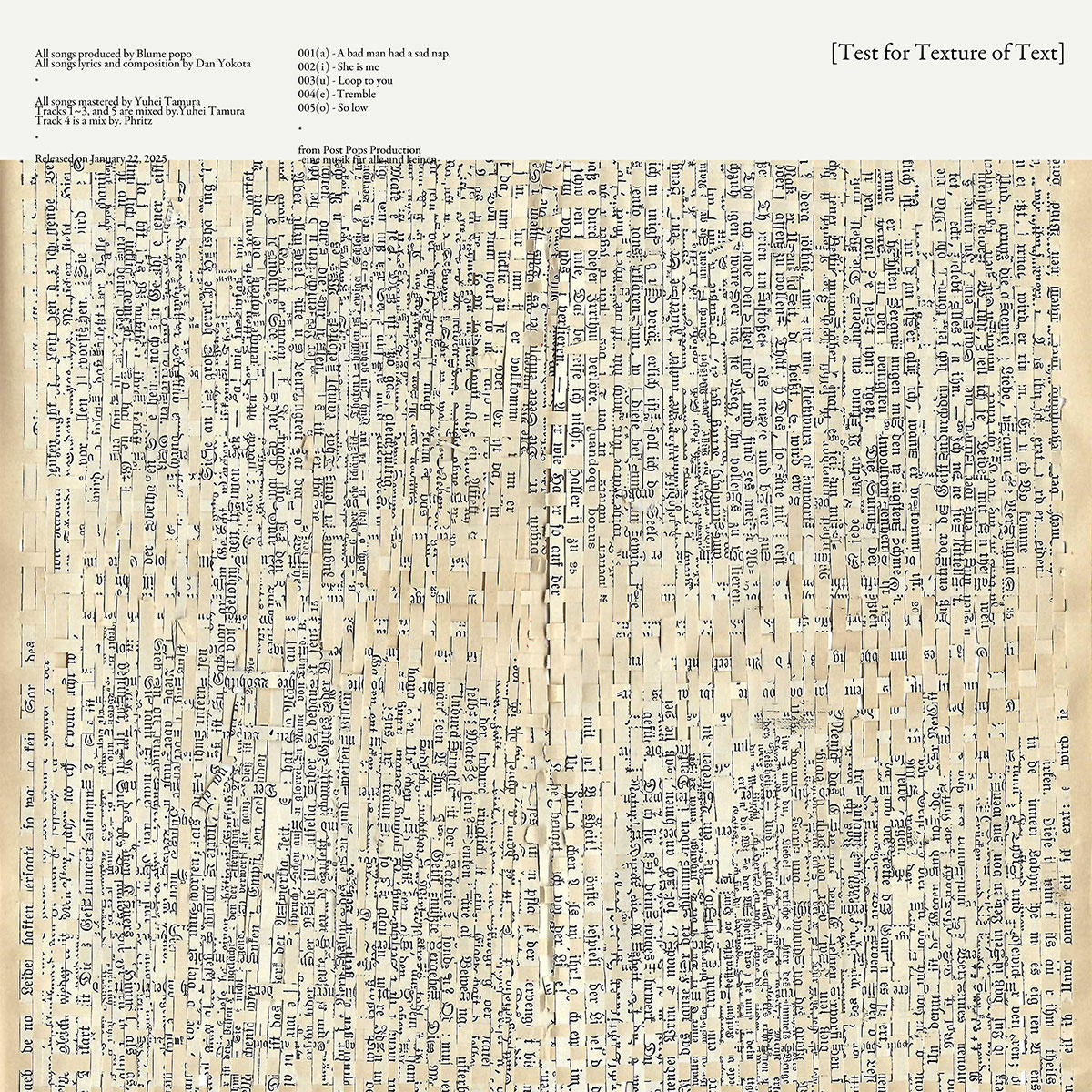

─今日のお話やアートワークも含め、言葉を分解し編み直す中で、歌詞の意味を見直したのが今回の作品であるわけで。このような作品を発表した今、横田さんは音楽やバンドにとっての歌詞をどういった存在だと捉えているのでしょう。

横田:もちろん、歌詞のない音楽があることは承知の上で、音楽と言葉は不可分というか、非常に似た存在なんじゃないかなと。コミュニケーションの手段として使われてきた点でも、喋ってきた言葉や聴いてきた音楽がアイデンティティを形成する点でも、近しい役割を果たしているんだと思う。音楽という制約を設けて、その節回しに合ったワードを探すことで、言葉の新たな側面が見えるし、今回みたいに言葉が音楽を導くこともある。非常に似たものだからこそ、僕は音楽も言葉も好きなんだと思います。

3組の化学反応から新しい流れを生み出せたら嬉しい

─3月7日(金)に自主企画『essais vol.5』が開催されます。sidenerdsとiVyの2組との共演になりますが、今回この2組にお声がけしたのはなぜだったんですか?

横田:まず、sidenerdsは純粋に大好きなんですよ。僕は人生における自分のベスト曲をまとめたプレイリストを作っているんですが、その中に「わたし」を追加するくらいですし。一方でiVyに対しては、憧れに近い感情を抱いていて。インターネット的な空気を纏いつつも、僕らがやっているオルタナ的なシーンの文脈を汲んで、より広い場所に彼女たちの音楽を届けている。そのスタイルが格好良いし、自分たちのロールモデルの一つとして、今回の共演で刺激をもらえるだろうなと。

─『essais vol.5』は前回の『essais vol.4』以来、およそ1年ぶりの企画となりますが、どのような1日にしたいですか。

横田:Blume popoとsidenerds、iVyのお客さんは被っているようで重なっていないと思うんですよね。だからこそ、お互いのお客さんに対してそれぞれが衝撃を与えたいし、3組の化学反応から新しい流れを生み出せたら嬉しいです。

取材・文:横堀つばさ

ライブ写真:石倉風輝

RELEASE INFORMATION

Blume popo「Test for Texture of Text」

2025年1月29日(水)

Format:Digital

Label:Post Pops Production

Track:

1.彼方高さから躰放ったあなた

2.日々凜々しい君に

3.渦つむぐ冬

4.痙攣

5.底

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

Blume popo presents essais vol.5

2025年3月7日(金)OPEN 18:00~ / START 17:00

大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

出演:

Blume popo

sidenerds

iVy

LINK

オフィシャルサイト@Blume_popo