- TOPICS

- FEATURE

2024.04.02

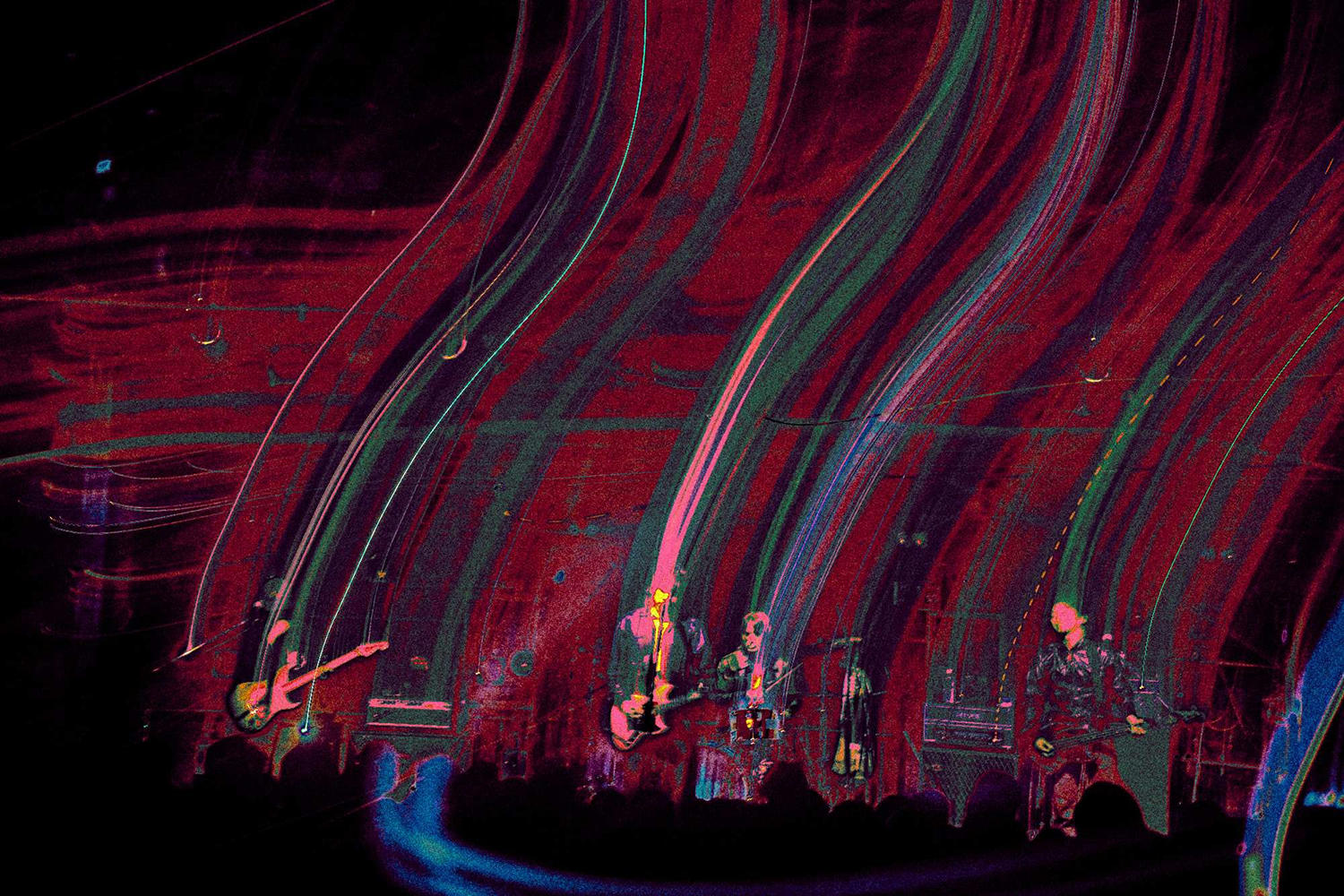

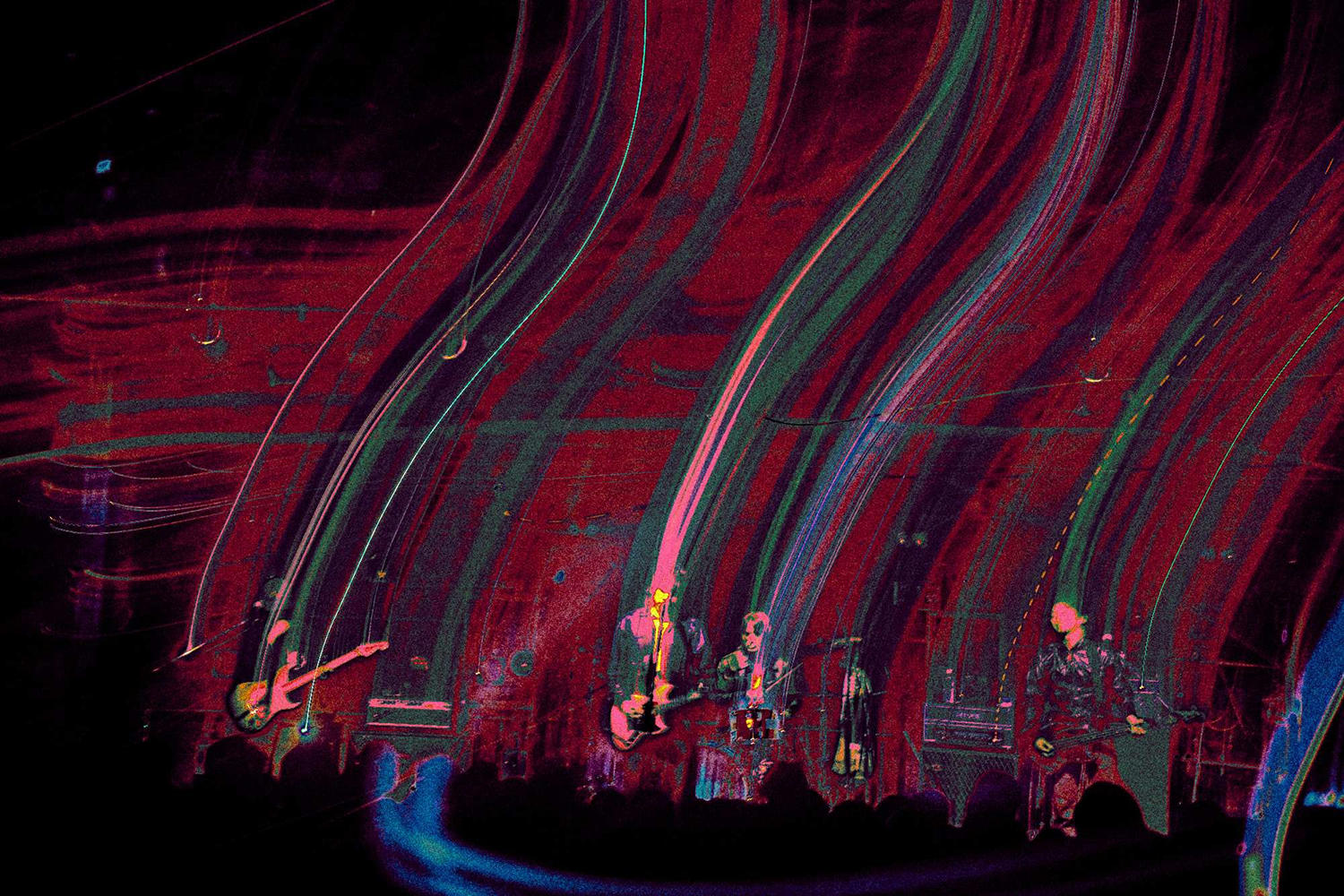

Enfantsは3月10日(日)、One Man Live「Obscure」の東京公演を渋谷クラブクアトロで開催した。始動からは約2年、正式な音源リリースから数えると約1年。表立ったプロモーションもなく、2枚のEP音源のリリースとライヴハウスでの日々を過ごしてきて辿り着いた初ワンマンライヴ。文字通り予測不能なステージを見届けようとする、超満員のオーディエンスでクアトロのフロアは埋め尽くされた。

特に目につく装飾もなく、シンプルなステージセットが置かれた会場。開演前に松本大(Vo.&Gt.)が影ナレで、観客に注意事項やライブの予定時間(結局大幅にオーバーするのだが)を語りかけるなど、肩肘張らない雰囲気が開演前に流れる。

そして、期待が膨らむ中メンバーが登場しても、伊藤嵩(Dr.)がイヤフォンを楽屋に忘れて1度ステージを去るなど、なんとも締まらない。「よかった、雰囲気のあるようなワンマンライブじゃなくて」と松本が話し、半ばオーディエンスと雑談状態になったのだが、場が整ってから唐突に松本がギターを爪弾きながら歌い始めると、空気は一変。ミドルバラード"Autopilot"の〈夢見ていたい まだ見ていたい/いつか死に果てるまで〉という言葉が最序盤にしてエンドロールのように会場の空気を揺らすと、次に装填された"HYS"では、白色の照明がストロボのようにチラつくなかで、吐き出すように放つグランジサウンドと松本の絶叫が会場を熱狂に誘う。そして、最新作「E.」から繰り出した"デッドエンド"で更にフロアは絶頂へ。中原健仁(Ba.)の極太なベースリフと、サイレンのように鳴る大屋真太郎(Gt.)のギターと共に、瞬く間にオーディエンスはEnfantsという生き物の圧力にヤられていた。

「初ワンマンライブだ。やったー」と松本が気が抜けたようにMCで話すと、会場からは大きな歓声が上がる。「Enfantsという言葉は、フランス語で子供達という意味があります。20代最後にこのバンドを始める決意をしたんだけど、そのタイミングでもう1回ロックバンドをやろうなんて、夢見過ぎだろってすげぇ思うわけ。でも、やりたかったから。どうしても」と話すと、最後には「勝負!」とオーディエンスに投げかけて次のタームへ。言葉遣いも、立ち振る舞いも自然体。彼の中にある「Enfants=子供たち」というロックバンドの形をここからも観せ続けていくのだが、加速度的にこのバンドの希少性が浮き彫りになる。

"化石になるまで"で魅せた「弱さ」をヴェールを通さずに歌うことができるようになった松本が持つ歌声の表情。そして、"R.I.P."の中で歌った〈ああ またひとつ歳を取るね〉という言葉が、ある意味ロックバンドという言葉が持つ「若き」反抗というニュアンスには相反するような言葉であるのに、どうしようもなく胸を打つこと。──ミニマルなバンドサウンドと共に届けられる歌声が、その歌い手だけの言葉として届くという、松本のフロントマンとしての才気が美しくも稀有なものであるということを、再確認するような時間が流れていく。

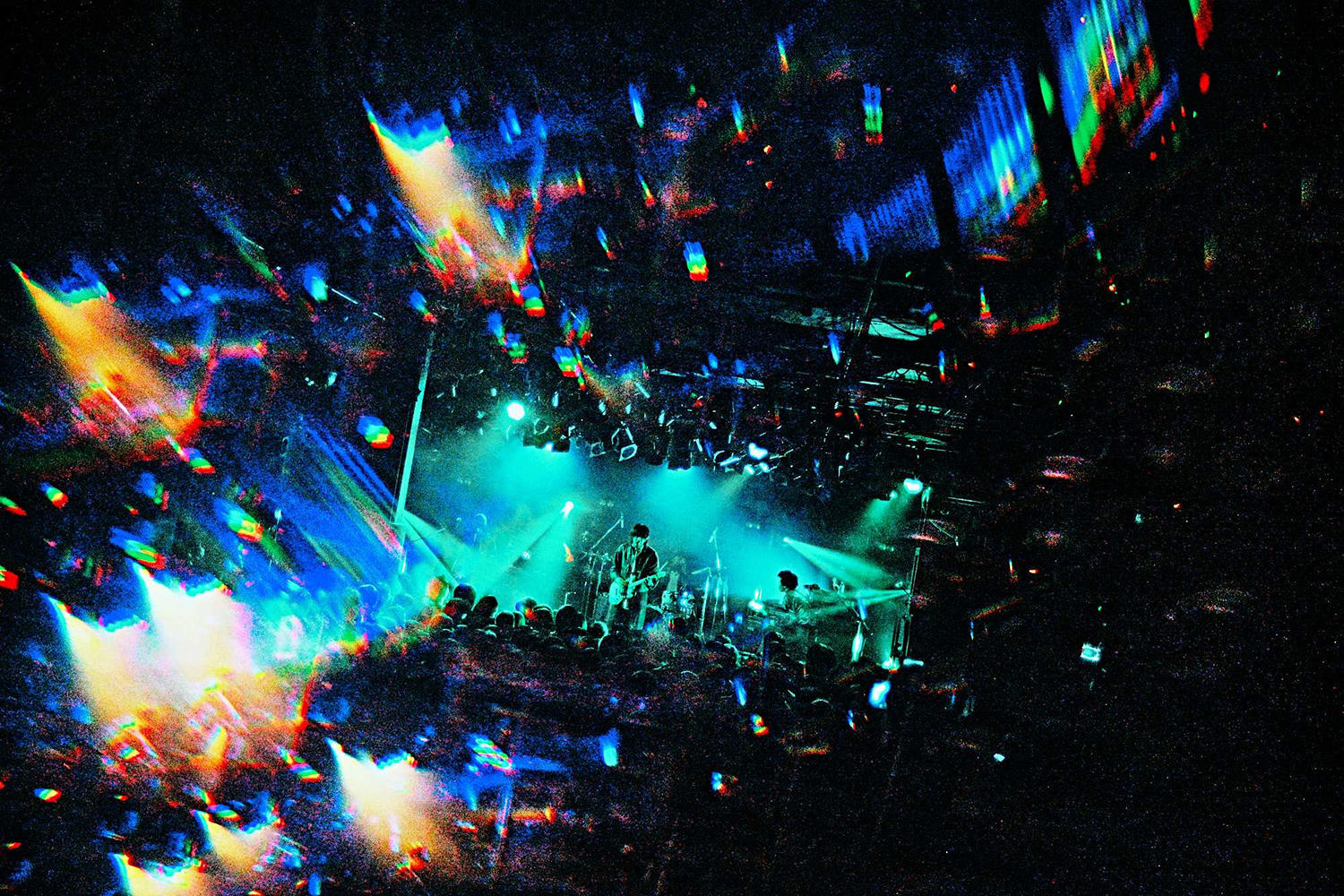

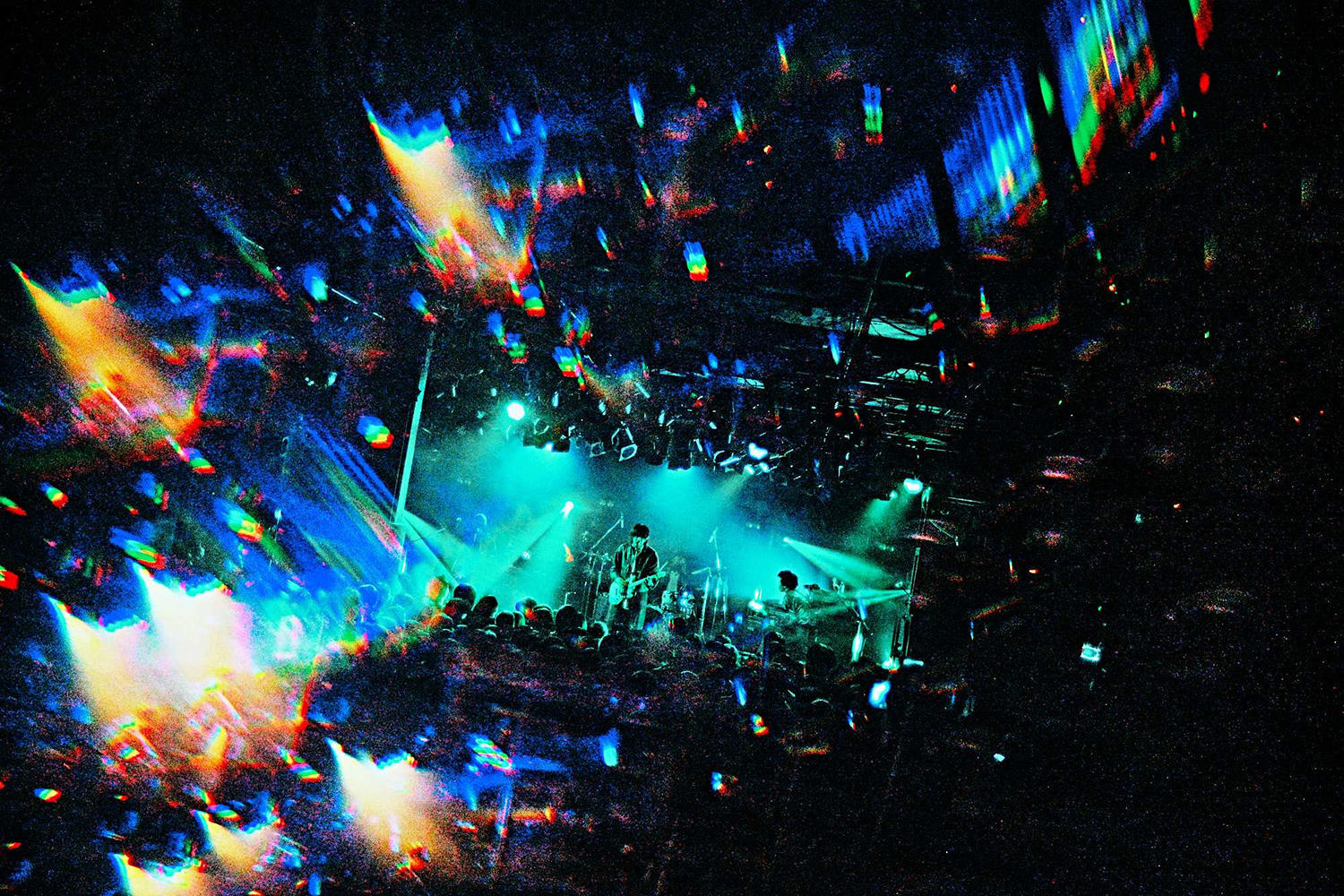

そしてMCを挟み、過去のバンドへの決別を歌うような"Drive Living Dead"を届けた後に届けられたのは、白眉の出来となった、既にライヴでは数回披露されているという未リリースの新曲だった。他の楽曲と同様に、90年代以降のUKオルタナティブからの影響が色濃いサウンドで美しいメロディが歌われる中、圧巻だったのはアウトロ。伊藤嵩という新たな仲間が鳴らす、パワフルかつダイナミズムに溢れるリズムと共に、全パートが叫ぶように紡いだドラマティックな結末は、言葉がなくとも「諦観」と「本音」を歌う楽曲の世界観を色濃く映し出すもので。先のパートで感じた松本というフロントマンの才だけではなく、Enfantsというバンドそのものが持つ、楽曲の表情を音だけで紡ぎ切る懐の深さも見せつけた。耳触りのいい音と言葉が溢れかえる今音楽シーンにおいて、今、これほどまでに生々しくも雄弁なステージを創り上げるロックバンドは、あまりにも稀少だ。

「話しておかなきゃいけない」と、LAMP IN TERRENという以前やっていたバンドの旅路をこの日で全てを解消するように話した松本。「Enfantsはソロプロジェクト」という言い方をしながらも、それでもバンドがやりたいから以前からバンドを組んでいた中原と大屋に加えて、伊藤という新たな仲間と共にステージに立っていること、そして、今自分自身がバンドが持つ枠組みやオーディエンスが求めること以上に、自分自身が後悔しないためにステージに立っていることを正直に話した。

それでも、明らかにこの日のライヴは「ロックバンド」のものだった。どれもオルタナティブな手触りの新曲を披露しながら交わされるメンバーのアイコンタクトも、このメンバーがいるからこそステージで弱さを見せることができている松本の姿も、そのどれもがあまりに人間臭く、今の時代に忘れ去られたようなロックバンドのロマンに満ち溢れていた。──ラストに鳴らされた"Play"。〈結果をくれ〉をという言葉と共に、全員がヤケクソのようにステージで魅せた最後のキメは、不格好でも心を掴まれてしまうロックバンドの持つ魔力そのものだった。

「もう、バンドでいいのかな?」──中学生みたいな表情で、照れながらステージ上のメンバーに話した松本。「自信持てよ」という中原の言葉に救われたような顔をした彼と、3人のメンバーがやっと踏み出したステージは、恥ずかしくなるような光景だったが、そんな現場で起こる物語と音楽で心を掴むのがロックバンドという生き物。ステージで生身のまま転がり続ける彼らがこれからどんな旅路を描くのか。「過去」という微かな光も昇華して、新たな場所へ向かうオールドルーキー。Enfantsという子供たちのさらなる産声に期待したい。

文:黒澤圭介

撮影:浜野カズシ

2.HYS

3.デッドエンド

4.(タイトル未定)

5.化石になるまで

6.R.I.P.

7.Drive Living Dead

8.惑星

9.(タイトル未定)

10.ニューワールド・ガイダンス

11.(タイトル未定)

12. 心身二元論

13.(タイトル未定)

14.Play

@enfants_jp

@enfants_jp

特に目につく装飾もなく、シンプルなステージセットが置かれた会場。開演前に松本大(Vo.&Gt.)が影ナレで、観客に注意事項やライブの予定時間(結局大幅にオーバーするのだが)を語りかけるなど、肩肘張らない雰囲気が開演前に流れる。

そして、期待が膨らむ中メンバーが登場しても、伊藤嵩(Dr.)がイヤフォンを楽屋に忘れて1度ステージを去るなど、なんとも締まらない。「よかった、雰囲気のあるようなワンマンライブじゃなくて」と松本が話し、半ばオーディエンスと雑談状態になったのだが、場が整ってから唐突に松本がギターを爪弾きながら歌い始めると、空気は一変。ミドルバラード"Autopilot"の〈夢見ていたい まだ見ていたい/いつか死に果てるまで〉という言葉が最序盤にしてエンドロールのように会場の空気を揺らすと、次に装填された"HYS"では、白色の照明がストロボのようにチラつくなかで、吐き出すように放つグランジサウンドと松本の絶叫が会場を熱狂に誘う。そして、最新作「E.」から繰り出した"デッドエンド"で更にフロアは絶頂へ。中原健仁(Ba.)の極太なベースリフと、サイレンのように鳴る大屋真太郎(Gt.)のギターと共に、瞬く間にオーディエンスはEnfantsという生き物の圧力にヤられていた。

「初ワンマンライブだ。やったー」と松本が気が抜けたようにMCで話すと、会場からは大きな歓声が上がる。「Enfantsという言葉は、フランス語で子供達という意味があります。20代最後にこのバンドを始める決意をしたんだけど、そのタイミングでもう1回ロックバンドをやろうなんて、夢見過ぎだろってすげぇ思うわけ。でも、やりたかったから。どうしても」と話すと、最後には「勝負!」とオーディエンスに投げかけて次のタームへ。言葉遣いも、立ち振る舞いも自然体。彼の中にある「Enfants=子供たち」というロックバンドの形をここからも観せ続けていくのだが、加速度的にこのバンドの希少性が浮き彫りになる。

"化石になるまで"で魅せた「弱さ」をヴェールを通さずに歌うことができるようになった松本が持つ歌声の表情。そして、"R.I.P."の中で歌った〈ああ またひとつ歳を取るね〉という言葉が、ある意味ロックバンドという言葉が持つ「若き」反抗というニュアンスには相反するような言葉であるのに、どうしようもなく胸を打つこと。──ミニマルなバンドサウンドと共に届けられる歌声が、その歌い手だけの言葉として届くという、松本のフロントマンとしての才気が美しくも稀有なものであるということを、再確認するような時間が流れていく。

そしてMCを挟み、過去のバンドへの決別を歌うような"Drive Living Dead"を届けた後に届けられたのは、白眉の出来となった、既にライヴでは数回披露されているという未リリースの新曲だった。他の楽曲と同様に、90年代以降のUKオルタナティブからの影響が色濃いサウンドで美しいメロディが歌われる中、圧巻だったのはアウトロ。伊藤嵩という新たな仲間が鳴らす、パワフルかつダイナミズムに溢れるリズムと共に、全パートが叫ぶように紡いだドラマティックな結末は、言葉がなくとも「諦観」と「本音」を歌う楽曲の世界観を色濃く映し出すもので。先のパートで感じた松本というフロントマンの才だけではなく、Enfantsというバンドそのものが持つ、楽曲の表情を音だけで紡ぎ切る懐の深さも見せつけた。耳触りのいい音と言葉が溢れかえる今音楽シーンにおいて、今、これほどまでに生々しくも雄弁なステージを創り上げるロックバンドは、あまりにも稀少だ。

「話しておかなきゃいけない」と、LAMP IN TERRENという以前やっていたバンドの旅路をこの日で全てを解消するように話した松本。「Enfantsはソロプロジェクト」という言い方をしながらも、それでもバンドがやりたいから以前からバンドを組んでいた中原と大屋に加えて、伊藤という新たな仲間と共にステージに立っていること、そして、今自分自身がバンドが持つ枠組みやオーディエンスが求めること以上に、自分自身が後悔しないためにステージに立っていることを正直に話した。

それでも、明らかにこの日のライヴは「ロックバンド」のものだった。どれもオルタナティブな手触りの新曲を披露しながら交わされるメンバーのアイコンタクトも、このメンバーがいるからこそステージで弱さを見せることができている松本の姿も、そのどれもがあまりに人間臭く、今の時代に忘れ去られたようなロックバンドのロマンに満ち溢れていた。──ラストに鳴らされた"Play"。〈結果をくれ〉をという言葉と共に、全員がヤケクソのようにステージで魅せた最後のキメは、不格好でも心を掴まれてしまうロックバンドの持つ魔力そのものだった。

「もう、バンドでいいのかな?」──中学生みたいな表情で、照れながらステージ上のメンバーに話した松本。「自信持てよ」という中原の言葉に救われたような顔をした彼と、3人のメンバーがやっと踏み出したステージは、恥ずかしくなるような光景だったが、そんな現場で起こる物語と音楽で心を掴むのがロックバンドという生き物。ステージで生身のまま転がり続ける彼らがこれからどんな旅路を描くのか。「過去」という微かな光も昇華して、新たな場所へ向かうオールドルーキー。Enfantsという子供たちのさらなる産声に期待したい。

文:黒澤圭介

撮影:浜野カズシ

Enfants One Man Live "Obscure" 東京公演SETLIST

1.Autopilot2.HYS

3.デッドエンド

4.(タイトル未定)

5.化石になるまで

6.R.I.P.

7.Drive Living Dead

8.惑星

9.(タイトル未定)

10.ニューワールド・ガイダンス

11.(タイトル未定)

12. 心身二元論

13.(タイトル未定)

14.Play

LINK

オフィシャルサイト@enfants_jp

@enfants_jp