- TOPICS

- FEATURE

2023.07.06

一騎当千の名プレイヤーが歌心溢れる演奏を展開。完全に即興演奏から成るインストゥルメンタル・バンドの熱い夜をレポート

ロックやポップスの演奏を評して、「歌うようなベース」「歌うようなドラム」といった表現がなされることが度々ある。どちらもボトムを支える楽器だとされがちだから、積極的にメロディックなフレーズを奏でると、そう形容したくなるのだろう。名前を挙げると、例えばビートルズのリンゴ・スターのドラム。派手に暴れまわったり、曲の中心軸を壊すことなく、打楽器だけで朗々と歌っているように感じさせる瞬間が、確かにある。

なお、ギターや鍵盤は、ロックやポップスでは、あらかじめソロ・パートが用意されているため、あえて歌っている、という形容を用いることが少ない。無論、歌っているようなギター・ソロを弾く人はいて、ぱっと頭に浮かんだところを挙げると、グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアやジミ・ヘンドリクスあたりだろうか。

そこで、4人組インストゥルメンタル・バンドのYABOUZの話である。彼らのコットンクラブでのライヴを見てまず感じ入ったのは、メンバー全員が全身で歌っているようだ、ということ。楽器演奏を肉声に見立てるなら、ビブラートをかけたり唸ったりするように、個々の楽器が特有のヴォイスを孕んでいる。しかも、彼らの演奏はなんとすべて即興。前情報がなければ、最初から譜面に書かれた通りの演奏をこなしているように聞こえただろうから、驚嘆だ(即興の要素については、後ほどふれる)。

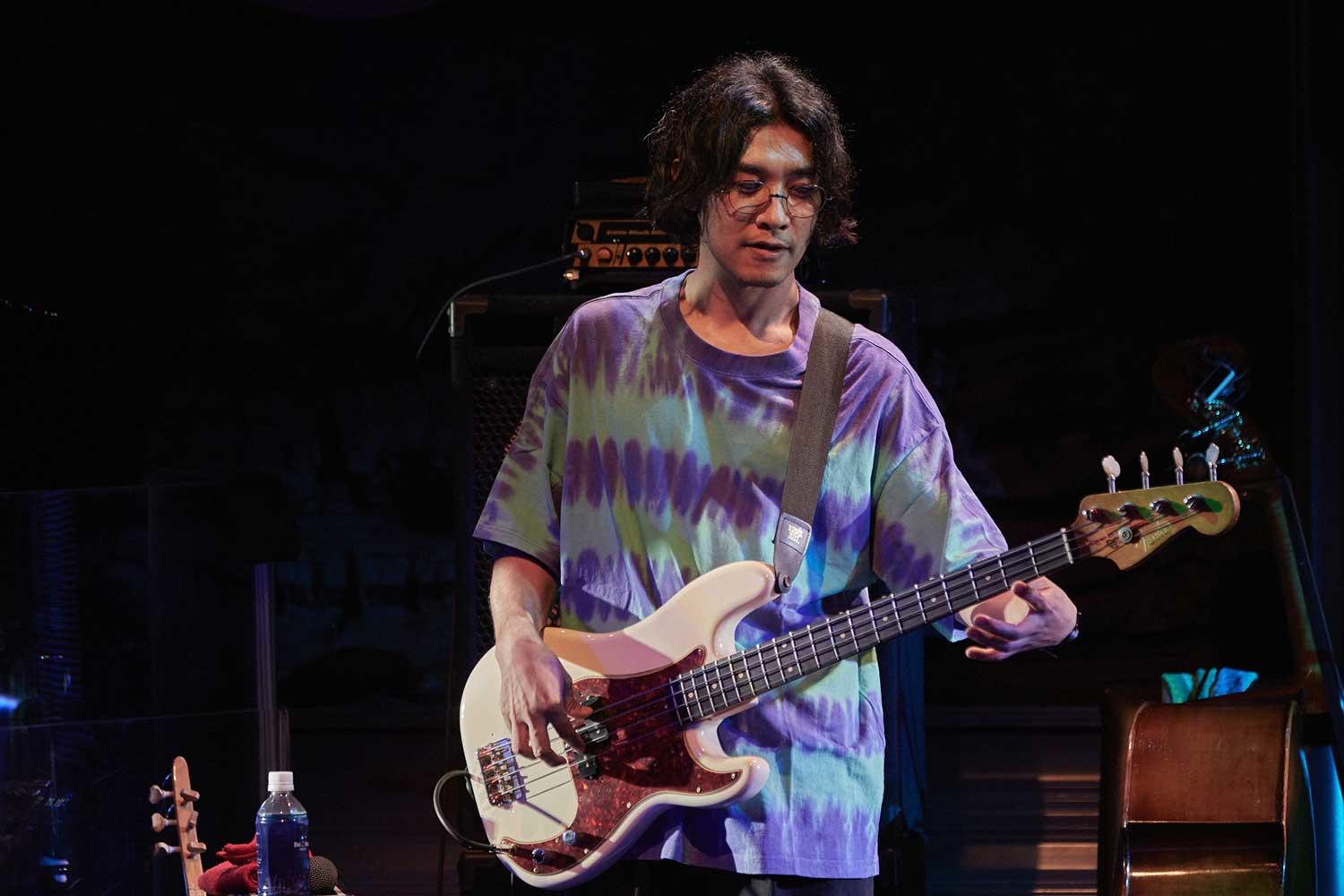

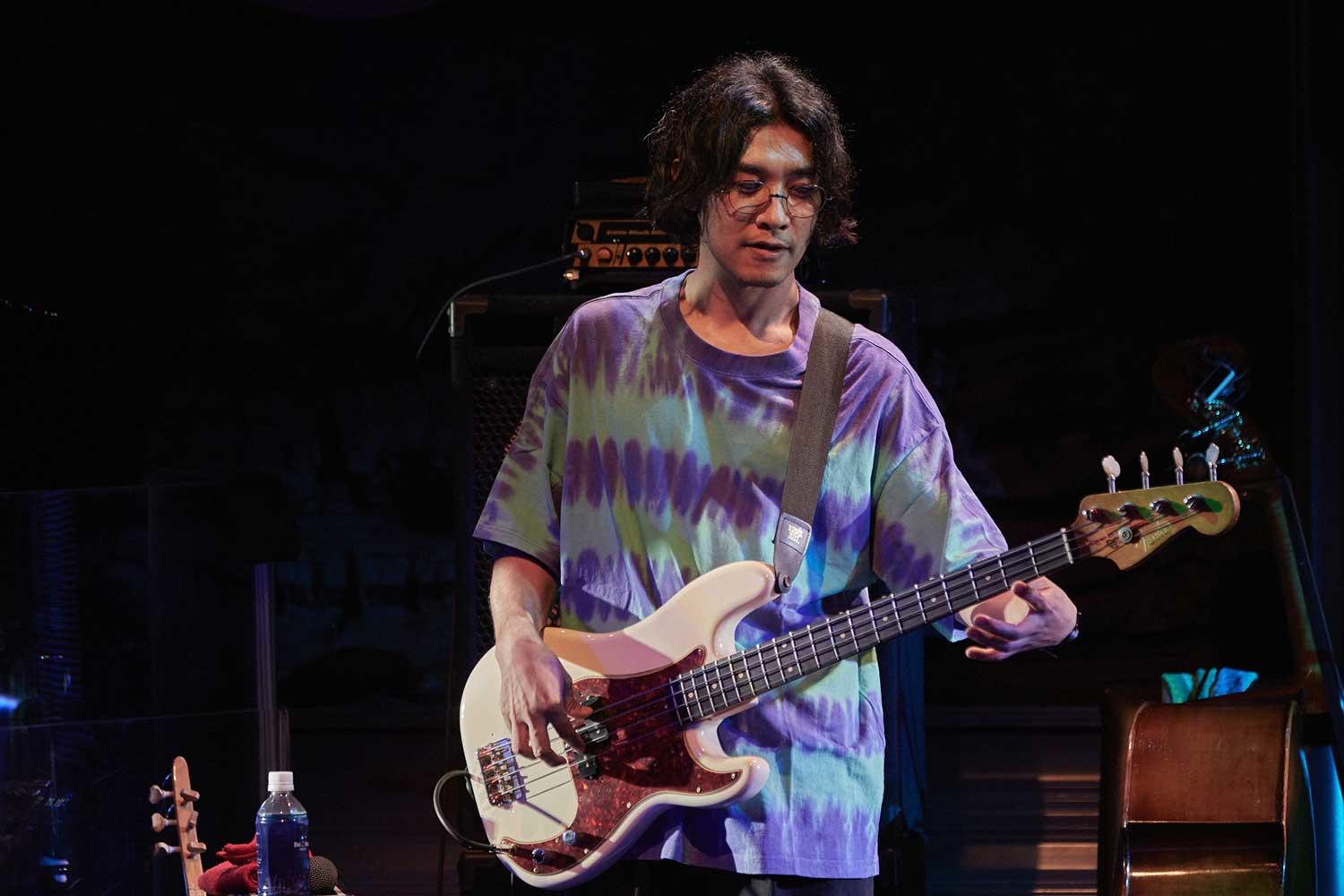

筆者は、YABOUZのベーシストである須長和広がソロ作を出した際に、彼にインタビューしたことがある。彼は同作で、スライドやグリッサンドを効果的に用いた、うねるようなベースを奏でている。おそらく、彼の中では、その延長線上にヴォーカルがあったのだろう。だからこそ、彼が歌ったことは自然な流れであるし、更に言うと、この構図は4人のメンバー全員に当てはまることだと思う。

そして、このバンドの生命線であり、アイデンティティでもあるのが、その演奏が即興に基づいていることだ。さらっと書いてしまったが、なかなかいないタイプのバンドであり、演奏だろう。ジャズのように個々のアドリブのスペースが意図的に設けられているのなら話は別だが、彼らの音楽をジャズに限定することはできない。

あるいは、フィッシュやメデスキ、マーティン&ウッドに代表されるジャム・バンドを連想する方もいるかもしれないが、YABOUZはジャム・バンドよりも中核にポップ・ミュージックがある。更に、シーンの第一線で活躍してきたサポートによる、ポップ・アルチザンのコレクティヴである、ということが挙げられるだろう。メンバー全員の来歴を駆け足で知れば、ご納得頂けるかもしれない。

ドラムの神谷洵平は、大橋トリオ、aiko、矢野顕子、星野源、あいみょんなどのサポートとして活躍。筆者は関取花のライヴで彼のドラムを見たが、起伏と抑揚を持った叩き方はヴィジュアル的にも壮観だった。また、神谷はソロ・アルバムもリリースしており、楽曲を自ら書いている。ドラマーでシンガー・ソングライターとしての作品もあると言えば、ブライアン・ブレイドや坂田学などが思い浮かぶが、神谷は彼らと肩を並べる、自分のスタイルを持っている。

ベースの須長和広は、ジャズ・バンドquasimode(クオシモード)のメンバーとして活躍しながら、aiko、東方神起、大橋トリオ、松任谷由実などのライヴや録音に参加。エレキとアコースティック、両方のベースを得意とし、これまた本人自らがヴォーカルを取った「やさいの時間」は、NHK-Eテレの人気番組のエンディングテーマとして人気を博した。

武嶋聡は、サックス、フルート、クラリネットなどを吹くマルチ・リード奏者。EGO-WRAPPIN'のサポートバンド・THE GOSSIP OF JAXXのサックスプレーヤーであり、いつも立ち姿がサマになっているなと思っていた。星野源、レキシ、大橋トリオ、ウルフルズ、玉置浩二などライヴ・サポートの他、アレンジを担当することもある。

最後に、伊澤一葉。ピアニスト/キーボーディスト/ヴォーカリスト/作詞家/作曲家/編曲家/プロデューサーという肩書きを持ち、ピアノ弾き語りのソロ曲をはじめ、あっぱというバンドではピアノ/ヴォーカルをこなす。椎名林檎率いる東京事変ではキーボード、ギター、コーラス、そして曲によってはリード・ヴォーカルを取る。こうした経歴の持ち主が、柔軟性を必要とされるYABOUZの一員になったことは、必然だった、としか言いようがない。

メンバーに結成の契機を聴いたところ、"頻繁に顔を合わせる機会があり、気心も知れた仲で、神谷くんの家で焼肉パーティーをしたときに、一回このメンバーでライヴをやってみようかという話"になったという。

一騎当千のプレイヤーから成る彼らのライヴだが、昨年のライヴ同様、今回も出たとこ勝負の完全な即興演奏だったという。それでいて、個々のソロばかりが前に出たり、腕試しやバトルといった言葉ではしっくりこない。目指すのはあくまで4人が融和できる――そこには妥協がまったくないのはもちろん――地点なのだった。最初は小さな音で探りあいから始まって、嵐のようなフリーキーでハイテンションな演奏で終わる、というフリー・ジャズ系などの定型でもない。

これが即興だと知らされなければ、筆者も気づかなかったのではないか。それは先述の、全員が歌心溢れるプレイをしているから、というだけではない。自然発生的に演奏が始まって、ここしかないというところで鮮やかに着地する。全員が様々なミュージシャンを裏方として支え、曲の良さを活かすプレイに専心してきた結果だろう。

例えば、ジャズ・ミュージシャンにとっては、即興演奏を軸とした演奏は日常茶飯事である。ビバップの発火点が、正式な公演を終えたあとのライヴハウスで、夜な夜な繰り広げられたセッションだったのは有名な逸話である。だが、YABOUZはあくまでもポップ・ミュージックに専心してきた、各分野のエキスパートと言えるメンバーばかり。そこは大きな違いだろう。

正直、ライヴを見る前は、YABOUZはもっと実験的な演奏を見せるのだろう、と思っていた。普段参加しているプロジェクトとはあえて差異化を図り、日常的にはできない実験をやってのけるのではないかと。だが予想は大きく覆された。結論から書いてしまうと、彼らの演奏は「実験」ではなく「発見」の連続だった。単なる反応のしあいでも、ソロ偏重でもないインタープレイ――。平面になりがちなアンサンブルを立体的に見せるドラム。個々のメンバーのアイディアを有機的に膨らませるベース。全体のバランスを取りながらも、時にアグレッシヴ仕掛けていくキーボード。芳醇な音色でアンサンブルを彩るサックス。

また、あらためて驚嘆したのが、4人が既存の音楽的ヴォキャブラリーに頼らず、ゼロからサウンドをアウトプットしていたところ。むろん、この展開は〇〇っぽくもある、とは指摘できないことはない。筆者が見たセットでは、伊澤がエリック・サティのピアノ曲を弾いていたし、歪んだピアノとドラムの掛け合いは、マーク・ジュリアナとブラッド・メルドーのユニット=メリアナに似た感触がある。リズム隊は偶然だろうか、ノイ!のようなハンマービートから、ジョージ・デュークにも通じる初期ソウル/ファンクを滲ませる。

彼らの演奏の特徴は、先述のような音楽をコピー&ペーストしたようなお手軽さがないところだ。あえて言うなら、個々が持ち寄ったあらゆる音楽的エッセンスを鍋に放り込み、それらの具材が溶けてしまっている状態、とでも言おうか。しかも、これとこれを足したらこうなりました、という定型がなく、その都度、新たな具材を投入され、ライヴごとに音楽性が更新/刷新される。

そしてもうひとつ、演奏するうえで、彼らがこうであらねばならない、という縛りから自由であることも重要だ。普段メンバーは、サポートやアレンジなど、いくつかの制約があらかじめ設けられている現場が多く、それに沿って音楽を紡ぐことが多い。一方、YABOUZは、メンバーのポテンシャルを最大限に引き出してくれる場なのではないか。職人気質のプレイヤーたちが、自分の引き出しをあけまくった、その結晶としての濃厚で濃密なインプロヴィゼーション。そんなカタルシスに浸ることができる夜だった。

帰り道にふと連想したのは、マイルス・デイヴィスの言葉。マイルスは共演するミュージシャンに「初めて楽器に触った時のようにプレイしろ」と言ったという。経験豊富の名手たちが初心に返り、純粋に、無垢に、ひたすら楽器間の会話をエンジョイしている。そんなサウンドが堪能したければ、YABOUZの動向に注視すべきだろう。

文:土佐有明

撮影:山路ゆか

写真提供:COTTON CLUB

オフィシャルサイト / @appa1247 / @appa_izawa

須長和広

オフィシャルサイト / @KazuhiroSunaga / @kazuhirosunaga66

武嶋聡

@takesax / @takesax

神谷洵平

@jumpeikamiya / @junpeikamiya

なお、ギターや鍵盤は、ロックやポップスでは、あらかじめソロ・パートが用意されているため、あえて歌っている、という形容を用いることが少ない。無論、歌っているようなギター・ソロを弾く人はいて、ぱっと頭に浮かんだところを挙げると、グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアやジミ・ヘンドリクスあたりだろうか。

そこで、4人組インストゥルメンタル・バンドのYABOUZの話である。彼らのコットンクラブでのライヴを見てまず感じ入ったのは、メンバー全員が全身で歌っているようだ、ということ。楽器演奏を肉声に見立てるなら、ビブラートをかけたり唸ったりするように、個々の楽器が特有のヴォイスを孕んでいる。しかも、彼らの演奏はなんとすべて即興。前情報がなければ、最初から譜面に書かれた通りの演奏をこなしているように聞こえただろうから、驚嘆だ(即興の要素については、後ほどふれる)。

筆者は、YABOUZのベーシストである須長和広がソロ作を出した際に、彼にインタビューしたことがある。彼は同作で、スライドやグリッサンドを効果的に用いた、うねるようなベースを奏でている。おそらく、彼の中では、その延長線上にヴォーカルがあったのだろう。だからこそ、彼が歌ったことは自然な流れであるし、更に言うと、この構図は4人のメンバー全員に当てはまることだと思う。

そして、このバンドの生命線であり、アイデンティティでもあるのが、その演奏が即興に基づいていることだ。さらっと書いてしまったが、なかなかいないタイプのバンドであり、演奏だろう。ジャズのように個々のアドリブのスペースが意図的に設けられているのなら話は別だが、彼らの音楽をジャズに限定することはできない。

あるいは、フィッシュやメデスキ、マーティン&ウッドに代表されるジャム・バンドを連想する方もいるかもしれないが、YABOUZはジャム・バンドよりも中核にポップ・ミュージックがある。更に、シーンの第一線で活躍してきたサポートによる、ポップ・アルチザンのコレクティヴである、ということが挙げられるだろう。メンバー全員の来歴を駆け足で知れば、ご納得頂けるかもしれない。

ドラムの神谷洵平は、大橋トリオ、aiko、矢野顕子、星野源、あいみょんなどのサポートとして活躍。筆者は関取花のライヴで彼のドラムを見たが、起伏と抑揚を持った叩き方はヴィジュアル的にも壮観だった。また、神谷はソロ・アルバムもリリースしており、楽曲を自ら書いている。ドラマーでシンガー・ソングライターとしての作品もあると言えば、ブライアン・ブレイドや坂田学などが思い浮かぶが、神谷は彼らと肩を並べる、自分のスタイルを持っている。

ベースの須長和広は、ジャズ・バンドquasimode(クオシモード)のメンバーとして活躍しながら、aiko、東方神起、大橋トリオ、松任谷由実などのライヴや録音に参加。エレキとアコースティック、両方のベースを得意とし、これまた本人自らがヴォーカルを取った「やさいの時間」は、NHK-Eテレの人気番組のエンディングテーマとして人気を博した。

武嶋聡は、サックス、フルート、クラリネットなどを吹くマルチ・リード奏者。EGO-WRAPPIN'のサポートバンド・THE GOSSIP OF JAXXのサックスプレーヤーであり、いつも立ち姿がサマになっているなと思っていた。星野源、レキシ、大橋トリオ、ウルフルズ、玉置浩二などライヴ・サポートの他、アレンジを担当することもある。

最後に、伊澤一葉。ピアニスト/キーボーディスト/ヴォーカリスト/作詞家/作曲家/編曲家/プロデューサーという肩書きを持ち、ピアノ弾き語りのソロ曲をはじめ、あっぱというバンドではピアノ/ヴォーカルをこなす。椎名林檎率いる東京事変ではキーボード、ギター、コーラス、そして曲によってはリード・ヴォーカルを取る。こうした経歴の持ち主が、柔軟性を必要とされるYABOUZの一員になったことは、必然だった、としか言いようがない。

メンバーに結成の契機を聴いたところ、"頻繁に顔を合わせる機会があり、気心も知れた仲で、神谷くんの家で焼肉パーティーをしたときに、一回このメンバーでライヴをやってみようかという話"になったという。

一騎当千のプレイヤーから成る彼らのライヴだが、昨年のライヴ同様、今回も出たとこ勝負の完全な即興演奏だったという。それでいて、個々のソロばかりが前に出たり、腕試しやバトルといった言葉ではしっくりこない。目指すのはあくまで4人が融和できる――そこには妥協がまったくないのはもちろん――地点なのだった。最初は小さな音で探りあいから始まって、嵐のようなフリーキーでハイテンションな演奏で終わる、というフリー・ジャズ系などの定型でもない。

これが即興だと知らされなければ、筆者も気づかなかったのではないか。それは先述の、全員が歌心溢れるプレイをしているから、というだけではない。自然発生的に演奏が始まって、ここしかないというところで鮮やかに着地する。全員が様々なミュージシャンを裏方として支え、曲の良さを活かすプレイに専心してきた結果だろう。

例えば、ジャズ・ミュージシャンにとっては、即興演奏を軸とした演奏は日常茶飯事である。ビバップの発火点が、正式な公演を終えたあとのライヴハウスで、夜な夜な繰り広げられたセッションだったのは有名な逸話である。だが、YABOUZはあくまでもポップ・ミュージックに専心してきた、各分野のエキスパートと言えるメンバーばかり。そこは大きな違いだろう。

正直、ライヴを見る前は、YABOUZはもっと実験的な演奏を見せるのだろう、と思っていた。普段参加しているプロジェクトとはあえて差異化を図り、日常的にはできない実験をやってのけるのではないかと。だが予想は大きく覆された。結論から書いてしまうと、彼らの演奏は「実験」ではなく「発見」の連続だった。単なる反応のしあいでも、ソロ偏重でもないインタープレイ――。平面になりがちなアンサンブルを立体的に見せるドラム。個々のメンバーのアイディアを有機的に膨らませるベース。全体のバランスを取りながらも、時にアグレッシヴ仕掛けていくキーボード。芳醇な音色でアンサンブルを彩るサックス。

また、あらためて驚嘆したのが、4人が既存の音楽的ヴォキャブラリーに頼らず、ゼロからサウンドをアウトプットしていたところ。むろん、この展開は〇〇っぽくもある、とは指摘できないことはない。筆者が見たセットでは、伊澤がエリック・サティのピアノ曲を弾いていたし、歪んだピアノとドラムの掛け合いは、マーク・ジュリアナとブラッド・メルドーのユニット=メリアナに似た感触がある。リズム隊は偶然だろうか、ノイ!のようなハンマービートから、ジョージ・デュークにも通じる初期ソウル/ファンクを滲ませる。

彼らの演奏の特徴は、先述のような音楽をコピー&ペーストしたようなお手軽さがないところだ。あえて言うなら、個々が持ち寄ったあらゆる音楽的エッセンスを鍋に放り込み、それらの具材が溶けてしまっている状態、とでも言おうか。しかも、これとこれを足したらこうなりました、という定型がなく、その都度、新たな具材を投入され、ライヴごとに音楽性が更新/刷新される。

そしてもうひとつ、演奏するうえで、彼らがこうであらねばならない、という縛りから自由であることも重要だ。普段メンバーは、サポートやアレンジなど、いくつかの制約があらかじめ設けられている現場が多く、それに沿って音楽を紡ぐことが多い。一方、YABOUZは、メンバーのポテンシャルを最大限に引き出してくれる場なのではないか。職人気質のプレイヤーたちが、自分の引き出しをあけまくった、その結晶としての濃厚で濃密なインプロヴィゼーション。そんなカタルシスに浸ることができる夜だった。

帰り道にふと連想したのは、マイルス・デイヴィスの言葉。マイルスは共演するミュージシャンに「初めて楽器に触った時のようにプレイしろ」と言ったという。経験豊富の名手たちが初心に返り、純粋に、無垢に、ひたすら楽器間の会話をエンジョイしている。そんなサウンドが堪能したければ、YABOUZの動向に注視すべきだろう。

文:土佐有明

撮影:山路ゆか

写真提供:COTTON CLUB

LINK

伊澤一葉オフィシャルサイト / @appa1247 / @appa_izawa

須長和広

オフィシャルサイト / @KazuhiroSunaga / @kazuhirosunaga66

武嶋聡

@takesax / @takesax

神谷洵平

@jumpeikamiya / @junpeikamiya