Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2024.06.21

【MAP OF FRIENDSHIP. 】Vol.01 平大助(FRIENDSHIP.)

─2024年5月30日でFRIENDSHIP.のローンチから丸5年を迎えます。この5年の手ごたえをどのように感じていますか?

平:自分の感覚だけで言うと、使ってくれる人がこんなに増えるとは思ってなかったっていうのが正直な感想ではあって。最初は週に10作リリースがあったら多いみたいな感じだったのが、今だと大体週平均で20作から25作ぐらいリリースがあって、逆にそれ以上増えないようにしてるぐらいの感じもあるんです。アーティストの数も今多分800以上だと思うので、最初はアーティスト担当も納品も全部自分一人でやってたんですけど、今はとても一人では手が回らないので、想像してたよりもニーズがあったんだなって。

─2019年5月30日にFRIENDSHIP.がローンチされて、そこから1年経たないうちにコロナ禍が始まったので、良くも悪くもその影響は大きかったですよね。

平:もともとコロナ関係なく大きなコンセプトとして思っていたのは、いい音楽を作るところまではできるアーティストが多いと思うんですけど、それを広げるためにどうすればいいのかっていうノウハウを持ってるアーティストは今でもそんなに多くないと思うので、FRIENDSHIP.はそこをサポートするサービスでありたいと思ってたんです。で、これはある意味すごくラッキーなことに、コロナ禍で「デジタルを使ってどうやってエンタテイメントを発信していくか」という分野が図らずもすごく注目を浴びたんですよね。なので、FRIENDSHIP.的には「コロナがあったから当初のコンセプトから何かを変えなくては」ということはなく、そこはずっと貫いてこれたと思います。これはビジネス的にはよくない部分もあるかもしれないですけど、FRIENDSHIP.はすごく人間味溢れるサービスだと思っていて、この5年でデジタルのディストリビューションサービスは増えましたけど、同じことをやってるところは良くも悪くもないと思っていて。

─「人間味溢れるサービス」というのはどういう部分を指してのことですか?

平:FRIENDSHIP.はキュレーターがハブになってアーティストを紹介してくださったり、アーティストがアーティストを紹介してくださったりすることもあって、それはあんまり他のサービスではないところだと思います。顔が見えるというか、「金子さんがキュレーターをやってるんだったら多分間違いないよね」っていうところで話が来たりとかもあったと思うんです。誰がやってるサービスなのかがわかるのは結構レアだと思っていて、例えば、フジロックだったら日高さん、サマソニだったら清水さんみたいな、あの規模になっても顔が見えるって、すごくスペシャルなことだなと昔から思っていて。そういうことと同じように、やっぱり誰が自分の作品を扱ってくれるのかがわかるっていうのは、アーティストにとってすごくいいことなのかなと思います。

─FRIENDSHIP.は誰でも配信できるわけではなく、キュレーターがデモテープを審査して、それを通過した人のみが配信されるという形式なわけですが、その形式を5年間やってきての成果や手応えについてはどう感じていますか?

平:デモテープを送ってくれるアーティストは知らないアーティストが多くて、でも「知らない」ということは「劣っている」ということではなく、実際にそこからWez Atlasやアツキタケトモをはじめ、たくさんのいいアーティストと出会うことができました。あとはデモテープで送ってくださる音源のクオリティが、この5年で如実に上がった印象があります。「FRIENDSHIP.に出すんだったら、このぐらいの感じじゃないと」みたいなところを、応募してくださる方も理解してくださってるというか、意気込んでくださってるような気もしてて、それでクオリティがぐっと上がったんじゃないかなと。もちろん理由はそれだけじゃなくて、コロナ禍で全体的に宅録のレベルが上がったりとか、複合的な理由ではあると思うんですけどね。

─アーティストだけではなく、この5年でレーベルや事務所に対してもFRIENDSHIP.の理念が伝わって、サービスを使っていただく機会も増えましたよね。

平:そうですね。結構言っていただくのが、将来的にメジャーで一緒にパートナーシップを組んでやっていきたいアーティストのスタートをFRIENDSHIP.でやらせてもらうことで、最初のスタートダッシュじゃないですけど、推進力になるんじゃないかっていうところでご一緒させていただくことも増えてきました。そこに関してもビジネス観点だといろいろな考え方があると思うんですけど、自分は全然いいと思ってるんですよね。そのときに配信させてもらった音源をずっとFRIENDSHIP.でライセンスさせてもらえればその後も応援できますし。FRIENDSHIP.はすべての作品を一律にプッシュできる状態にはなっていて、それをSpotifyやApple Musicのエディターが気に入るかどうかは相性の問題もありますけど、そこに届けるところまでは全部一律にできるのも強みだと思います。そのためにも最初に話したように今は毎週のリリースの数をある程度絞っていて、それはFRIENDSHIP.側のリソースの問題もありますし、キャッチしてくれる人のリソースもあると思うんです。状況次第で多少の増減はあると思うんですけど、一番適正値かなと思うリリース数でやってる感じですね。

─ここまでFRIENDSHIP.全体の状況をお伺いしましたが、平さんご自身がこの5年で力を入れてきたこと、感じてきたことについて話していただけますか?

平:自分がFRIENDSHIP.以前からやってきたことと照らし合わせて言うと、自分はライブハウスで働いてたり、DJもやってたり、ずっと現場にいる人なんじゃないかなと思うんですよね。これまでもずっとアーティストと直接接する機会が多かったので、日本のインディの現場みたいなものも肌感で何となくわかる。なので自分は新しいことを積極的に進めていくというよりは、どちらかというとFRIENDSHIP.の足腰になる部分なのかなっていう気がしますね。日本で活動しているインディのアーティストが今どういう状況で、どういうことに困っているのかとか、カルチャーとしてどうなったら、より良いものが継続的にアウトプットされていくのか、みたいなことはFRIENDSHIP.を始める前からずっと考えていたことではあったので。

─ライブハウスやDJとしての経験が、デジタルのサービスをやるにあたってどのように還元されていると言えますか?

平:これまでは自分の手が届く範囲で、目に見えるアーティストをサポートするっていうことをやってきたつもりなんですけど、年齢を重ねて、これからもいろんなアーティストをサポートしたいなと思ったときに、手が届くところや見えるところだけやるのはもう数に天井があると思ったんですよね。これからもっとそういうことをやるためには、多分システムを作らなきゃいけなくて、自分の手は届かなくても、その人たちがこのシステムに乗っかることでハッピーになれる、みたいなものを作らなきゃいけない。それを山崎さんといろいろ話して、FRIENDSHIP.が自分が思ってたことに一番近いと思ったので、このシステムをよりリアルにしていく、現場感を出していくことが自分の役目かなと思ったんです。

─渋谷のライブハウスを使ったサーキットイベントの「SHIBUYA SOUND RIVERSE」をはじめ、この5年でFRIENDSHIP.主催のライブイベントも多数開催してきましたが、その意図や成果についてはどのようにお考えでしょうか?

平:これは今でも課題なんですけど、再生数が1曲100万再生行きました、じゃあライブにお客さんが1万人入るようになるかって、やっぱり残念ながらイコールではないんですよね。でもここにはロジックがきっとあると思っていて、「こういうお客さんがこういう聴き方をしてくれてるからライブにもきっと来てくれる」みたいなことってあると思うんです。そのロジックも今勉強中というか、いろいろトライアルをしてたりするんですけど、このロジックがある程度見えてくると、アーティストももう1個モチベーションが上がると思うんですよね。プレイリストに入ったりして再生数が上がっても、いざライブをやったときに待ってくれてる人が思ったよりも多くないっていう状況はどんどんなくしていきたい。やっぱり自分がやりたいことは、いい音楽を作ってるアーティストが、自分たちが納得する形で持続的に活動を続けていくことなので、そのためにはやっぱりライブもすごく大事な要素で、これは経済的な観点からも、本人のモチベーション的な観点からも、大事なポイントなのかなと思います。最初はプレイリストにたくさん入る状況を作ることが大事だったんですけど、今だんだんそれができるようになってきて、次はそれをアーティストの活動にどうフィードバックしていくのか。それがいま興味があるところですね。

─平さんがこの5年の現場を見てきた中で、「日本で活動しているインディのアーティストが今どういうことに困っているのか」に関しては、どのように感じていますか?

平:本質的なところは変わらないと思うんですよね。アーティストによってはテクニカルなところ、「どういう曲を書いたらプレイリストにたくさん選ばれるんですか?」みたいなことを聞かれることもあって、ただテクニカルな部分はあくまで可能性の話、パーセンテージの話だと思うんです。例えば、Spotifyのプレイリストのジャンルを調べて、細かく分解していくと、「このジャンルはプレイリストが多い・少ない」っていうことがあるので、当然プレイリストが多い方のジャンル感に合わせた曲を書いた方がチャンスは広がる。でもこれはあくまで確率の話で、音楽の本質とはちょっと違う話な気がする。やっぱりサポートしているアーティストの「こういう音楽が作りたい」がまずあって、じゃあこの音楽をどうアジャストさせる方法があるのかっていうのを考えることのほうがクリエイティブで、その感覚は5年前も今も本質的には変わってないんじゃないかなと思うんですよね。

─目的があって手段がある。やはりその順序は大事ですもんね。

平:そういう意味でさっきの質問に対する回答に戻ると、俺はアーティストが一番求めてるものって、いいも悪いも含めた正しい評価なんじゃないかなと思っていたりします。要はリアクションっていうところですよね。自分が作ったものをちゃんと理解してくれてる人が触ってくれてるよねっていうこととか、理解をした上でこういうことを言ってくれてるよねっていうこととか。これはサポートの半歩手前の話かもしれないですけど、その音楽に対してちゃんと気持ちを持って、理解して、っていうことが前提じゃないと、ガワの技術だったりスキルみたいなものがいくらついても、それってそもそもゴールに近づかないよねっていう話だと思うんです。

─最初におっしゃった「顔が見える」という特性にも通じるお話ですね。

平:そうですね。なのでFRIENDSHIP.の次のアクションとしては、我々からのフィードバックをもうちょっと頻繁にアーティストに返せるような場所だったり、コミュニケーションが取れる機会を増やすことだと思っていて。例えば、FS.という場所を作ったのもそういう理由だったりするんです。ただライブや配信ができるというだけではなくて、ライブで出てくれたときにコミュニケーションが取れたり、定期的にあそこで交流会をやって、「あの作品どうでした」みたいな話がダイレクトにできたり、そういう場所はより作っていきたいですし、そういうフィードバックをできることがFRIENDSHIP.の強みというか、より人間味を感じてもらえると思うんです。こちら側も「この人がこういう思いで作ったんだな」っていうのがわかった方がより気持ちを込めて仕事ができるので、アーティストに対するフィードバックは今後より力を入れてやっていきたいですね。

─この5年でたくさんのアーティストに関わられてきたと思いますが、FRIENDSHIP.との取り組みで成果の出たアーティストの事例を具体的に挙げていただけますか?

平:Shimon Hoshinoさんはすごくいい意味でプレイリストの恩恵を受けた人で、「last wave」はFRIENDSHIP.で昨年一番聴かれた楽曲になっていて。Shimonさんは逆にこの次の課題が見えてるというか、今は音が先行して、たくさんの人に聴いてもらえる状況ができている中で、音から入った人をいかにShimon Hoshinoというアーティストへ導いていくか、どうやったら「このサウンドはShimon Hoshinoなんだ」っていうのをより意識してもらえるか、みたいなところを一緒に考えて、プランニングしていたりします。そのためにはこれまでShimonさんがあまりやってこなかったメディア露出、ライブのブッキング、歌ものとのコラボとかも考えていて。これまでShimonさんが自力で切り開いてきたところを突破口にして、アーティストベースにどう落とし込むかですね。

─この5年でローファイ/チル系のアーティストのリリースが増えたのは、Shimonさんの成功も要因のひとつとしてありそうですよね。ちなみに、Shimonさんには「lofi-surf」という代名詞がありますが、この言葉を作ったのは平さんだそうですね。

平:作ったというとちょっと大げさですけど、打ち合わせをしてるときに出てきた言葉でした。そのときは自覚的に何かを狙っていたわけではないんですけど、結果的にはすごく良かったというか、いわゆるサーフミュージックってジャック・ジョンソンとか、それよりも昔だと西海岸パンクっぽいイメージもあって、でもご自身がサーファーであるShimonさんからすると、何かちょっと違うと。もっとその場のBGMとして、帰りの車で聴けたり、海沿いでちょっとチルしながら聴けるものが自分にとっての本当のサーフミュージックなんですよね、みたいな会話から出てきたものだったんです。Shimonさんは実際に海辺で作品を作ってたりしますしね。

─「lofi-surf」という言葉があったからNujabesさんをはじめとするlofi-hiphopの流れともリンクして、「日本らしい音楽」というアイデンティティにもつながったように思うし、それこそSpotifyの公式グローバルプレイリストである「lofi beats」に曲が入ることで、世界のリスナーを獲得していったわけですよね。

平:「lofi beats」みたいなプレイリストのエディターの人はものすごく曲を聴きまくっているので、その中から一本釣りされた可能性もあるし、もちろんSpotifyとも連携を取りながらアプローチをしてきたので、ある程度FRIENDSHIP.として貢献できた部分もあると思います。そういった話で言うと、First Love is Never Returnedが今年Spotifyの「Early Noise」に選ばれたのはひとつの成功事例と言いますか、FRIENDSHIP.からの最初のリリースが2022年の末で、長いキャリアがあるわけではないですけど、最初からクオリティがめちゃくちゃ高かったので、Spotifyのチームにも「こういういいバンドがいます」っていうのはいろんな形で伝えていて。もちろん「Early Noise」に選ばれることが全てではないですけど、いいものがちゃんと評価されることは望ましいことだと思うので、その状況がちゃんと狙って作れたというのは、この5年で培ったことをいろいろ総動員したからこそできたのかなって。イベントをやったり、DSPのチームと連携が取れてたり、プロモーションチームがメディアに投げてくれたり、いろいろな要素が兼ね備わってできたことなのかなと思います。これを点にするのはもったいないので、こういうチャンスがつかめるアーティストをどんどんFRIENDSHIP.から出していけたらいいなと思いますね。

─では最後に改めて、現状の課題と将来の展望について話していただけますか。

平:途中で「システムを作らなきゃたくさんの人をサポートできない」ということを言ったと思うんですけど、でも気持ちとしてはシステムにはあんまりしたくないというか、システムにしていいところとしちゃいけないところがあると思うんですよね。どこまでも人の顔が見えた方が俺はいいと思いますし、どういう人が自分の音楽をサポートしてくれてるのかが見えるって、やっぱりすごく大事なところだと思うんです。ただこれはリリースの数が増えれば増えるほど、どうしても薄まっちゃう部分があるので、そこをどんどん工夫して、この濃さを薄めることなく、できればもっと親密になりながら、たくさんのアーティストをサポートしていきたいです。これはビジネス的な観点で言っても、明らかに他のサービスとの一番の差異になると思ってるんですよ。なので、より親しみを持たれるサービスになっていかなきゃいけないなとも思いますし、リリースの数が増えているからこそ危機感もあるというか、そこが成し得ないと根本が崩れるって話にもなりかねないと思うので、そこはこれまで以上に丁寧にやっていきたいですね。

取材・文:金子厚武

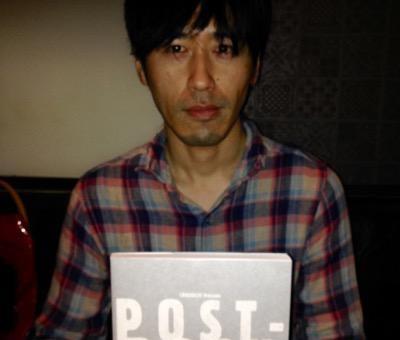

PROFILE

金子厚武

金子厚武1979年生まれ。埼玉県熊谷市出身。インディーズでのバンド活動、音楽出版社への勤務を経て、現在はフリーランスのライター。音楽を中心に、インタヴューやライティングを手がける。主な執筆媒体は『CINRA』『Real Sound』『ナタリー』『Rolling Stone Japan』『MUSICA』『ミュージック・マガジン』など。『ポストロック・ディスク・ガイド』(シンコーミュージック)監修。デジタル配信サービス「FRIENDSHIP.」キュレーター。

@a2take / @a2take3

LINK

FRIENDSHIP.@friends_hipland

@friends_hipland

@FRIENDSHIP_official