- TOPICS

- FEATURE

2025.05.12

1987年に初開催されて以来、毎年開催されている(コロナ禍の2020年は中止、2021年はオンラインでの開催)大型フェスティバル「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」が、3月7日から15日までアメリカ・テキサス州オースティンで開催された。

街中のライヴ会場やホテル、飲食店など各地でイベントが行われる中、バッジ(入場パス)の受け取りや企業ブース、カンファレンスセッションなどの主要企画が実施されるSXSWの中心地とも言えるオースティン・コンベンションセンターが、今年4月に再開発のため閉鎖されることが決まっており、翌年のSXSWには大幅な形式変更が見込まれている。

一方で、SXSWのグローバル展開も加速中。2023年にはオーストラリアで「SXSW Sydney」が初開催され、今年6月にはイギリスで「SXSW London」も幕を開ける予定だ。38年の歴史を持つSXSWが近年になって開催国を拡大している背景には、"国際化"へのニーズがある。オースティンでのSXSWでは、100カ国以上から起業家、投資家、アーティスト、企業関係者が集まり、動員数は40万人以上を誇る。(過去実績)出演者の目指す先は"アメリカ進出"だけでなく"グローバル進出"であり、SXSWはアメリカ発のイベントでありながら、今やアジアやヨーロッパを含む"世界へのハブ"としての役割を果たしている。

世界最大級のテクノロジー、音楽、映画、そしてカルチャーの祭典・SXSWの音楽部門を切り口に、各参加企業・団体が世界へ羽ばたくためのエッセンスを探る。

日本の企業・団体が主催するオフィシャルショーケースとして「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by MUSIC WAY PROJECT」がある。昨年は「TOKYO CALLING」と「INSPIRED BY TOKYO」は別日で開催されたが、今年はオーガナイザー同士が手を組み、2ステージ制のライヴ会場・Mohawkで初の同時開催を実現し、成功を収めた。

屋外ステージでは「TOKYO CALLING」がロックを、屋内ステージでは「INSPIRED BY TOKYO」がエレクトロやR&Bなどをそれぞれ展開し、ジャンルの多様性が "ダイバーシティーな東京"を象徴するショーケースとなった。加えて、数年にわたり開催されてきた両イベントの常連オーディエンスが"日本の音楽"を求めて一つの場に集結したことで、ファン層のクロスオーバーを生む機会にもなった。

さらに、スポンサーやサポート団体の存在感が増した。今年は、日本の5大主要音楽団体による「一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)」と、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長支援・推進する共創プロジェクトとして立ち上がったTOYOTA GROUPの「MUSIC WAY PROJECT」が本ショーケースをサポートした。CEIPAは、同週末にロサンゼルスで開催された「Matsuri '25」(出演:Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI)もサポートするなど精力的に取り組んでいる。

プレゼンターには、The Orchard JapanとTuneCore Japanが参加している。両社ともニューヨークを本拠とし、世界中に拠点を持つグローバルな音楽ディストリビューション会社であり、アメリカ国内でも高い認知度を誇る。こうした企業とのコラボにより、現地の業界関係者へのアプローチにも厚みが加わった。

また、日本事務局「SXSW Japan」を運営するVISIONGRAPH Inc.(未来予報株式会社)は、東京とオースティンに拠点がある。2019年にSXSWと日本唯一のJapan Rep.(日本代表)契約を締結して以降、ショーケースやセッション、展示それぞれの日本企業の参加数は増加しており、イベント前には「SXSW 2025直前ミートアップ@TOKYO」というプレイベントを東京で開催し、出演者や関係者にとって現地入りの"ソフトランディング"を支える機会を提供した。

グローバル進出を目指す上では、日本側の努力だけでは賄えないことがある。国を越えて日本文化を発信するには、文化面と実務面の両方で導線を整える現地拠点の支援も不可欠。発信元(日本)と発信地(アメリカ)の間で、文化の違いを理解し、日米間で円滑なコミュニケーション図る(言語文化的支援)と同時に、現場に必要な作業を遂行する(実務的支援)ロジスティクス的存在があってこそ、グローバル展開は本格的に機能する。

他国のショーケースでも"国際化"を意識した工夫が随所に見られた。

まず印象的だったのが、イギリスによる「UK House」。日中はイギリスのテクノロジー、デザイン、文化に関する多彩なセッションや展示が行われ、夜間は「British Music Embassy(BME)」と称して(ミュージック期間後半は日中も)イギリスのアーティストのライヴパフォーマンスが披露された。

会場全体はイギリス仕様に装飾され、思わず写真を撮りたくなるな"映え"空間に。内装にはロンドンの象徴・赤い電話ボックスを模したフォトブースなどの演出もあり、フラッグには豪華なスポンサーロゴがずらりと並ぶ。まさに、国を挙げたプロモーション姿勢がうかがえた。無料配布されたパンフレット(ブローシャー)には出演アーティストのプロフィールの他、運営スタッフの個人メールアドレスまで記載されており、訪問者向けのフォローアップ体制も万全。6月に「SXSW London」が初開催されることもあり、その気合いの入りっぷりが伝わってきた。

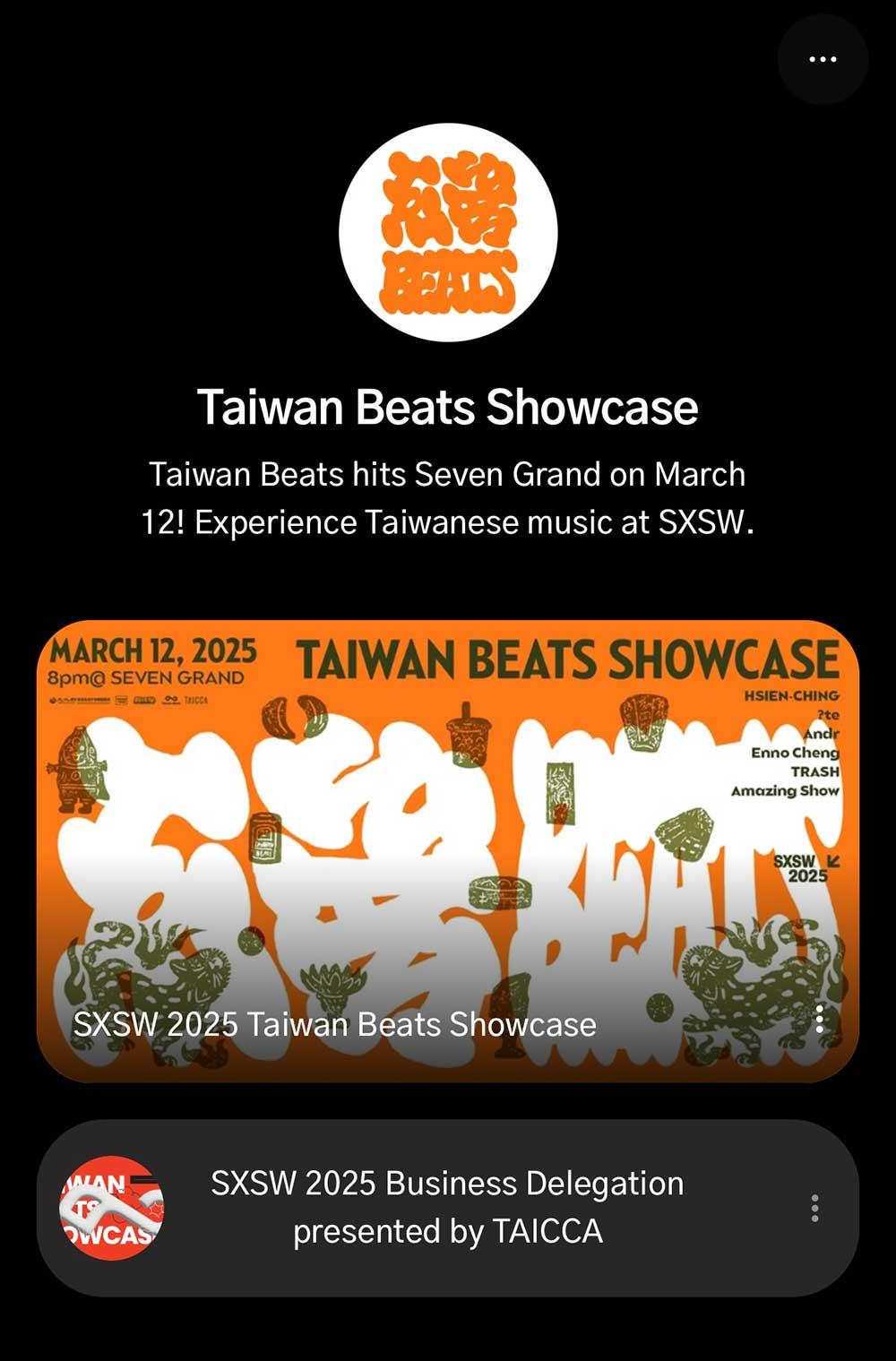

台湾の「Taiwan Beats」も健在だった。本ショーケースを主催するのは、台湾の音楽・文化コンテンツの国際展開を支援し、グローバルな向上を目指す「台湾文化内容策進院(TAICCA・Taiwan Creative Content Agency)」だ。

今年は会場の規模こそ縮小されたものの、入場まで1時間半待ちの長蛇の列ができ、むしろ人気ぶりを印象づける効果となった。会場にはQRコードが各所に配置されており、スキャンすると出演アーティストのプロフィールやプレイリストにアクセスできる仕様。また、Taiwan Beats運営チームの多くが「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO」にも足を運んでおり"今日は日本を応援、翌日は我々が頑張ります"と言ったアジア間の仲間意識も感じられる場面も。TAICCAは昨年、音楽団体IMCJと共催で「Taiwan x Japan Music Matching Event」を東京で開催し、恒例フェスの日本編「Emerge Fest. Japan」を開くなど、日本のマーケットへの本格進出や日台のネットワーク構築に積極的だ。

今年のスポンサーで特筆すべきは、アメリカのオーディオブランド・JBLが初めて公式オーディオパートナーを務め、多彩な取り組みを展開した点だ。

その一つが、3TEN at ACL Liveを会場とした「JBL SOUND BODEGA」。AI Sound Boost技術を搭載した新型ポータブルスピーカー「JBL Flip 7」および「Charge 6」の発売を記念し、アーティストライヴや新商品の提供など、没入型のコーナーストアを展開。

テクノロジー分野にも重きを置くSXSWにおいて、アーティストのライヴを目当てに来場する音楽ファンだけでなく、音響技術にこだわるオーディオギーク層に向けた機能性重視のプロモーション展開は、非常に効果的だったと言える。

さらに隣接する大型会場ACL Liveでは、毎年注目を集める「Rolling Stone's Future of Music」が今年はJBLとの共同開催として実施され、今年のグラミー賞でもパフォーマンスしたBenson Booneらが登場し、会場を沸かせた。

SXSW期間中、オフィシャルイベントだけでも"MEET UP"と題されたネットワーキングイベントが20件以上開催されたほか、The Recording Academy(以下TRA)やMusic Managers Forum-US(MMF-US)など、各州に支部を持つ音楽業界団体のメンバーたちの交流の場もオースティン各地で行われた。アメリカ式のネットワーキングは、日本のように名刺交換が主流ではないものの、バッジに付いているQRコードやデジタル名刺、LinkedInなどを活用して積極的にコネクトしていく。この場で自身が主催するショーケースやライヴの宣伝を行う関係者も多い。

「SXSW Edu」など教育分野にも力を入れているSXSWだが、今年は「GRAMMY U Membership Meet Up」が初開催された点にも注目したい。GRAMMY Uとは、グラミー賞を主催する団体としても知られるTRAが運営する、音楽業界を志す学生や若手アーティスト向けのメンバーシッププログラム。当日のミートアップでは、TRAのプロフェッショナルメンバーと直接話しながら、キャリアのアドバイスが受けられる場が提供された。さらに、GRAMMY Uメンバーには、TRAテキサス支部が主催するパーティー運営のボランティアスタッフに応募できたり、パーティー内でライヴパフォーマンスを披露できるチャンスも用意されており、音楽業界と接点を持つ貴重な登竜門となりつつある。

また、SXSWでは「Mentor Session」という1対1の個別面談セッションも実施されている。各国の音楽業界プロフェッショナルと約15分間の対話ができ、日本でいう"OB・OG訪問"に近いスタイルだ。参加には事前予約が必要で、希望する時間枠とメンバーを選択して申し込む形式だが、人気の高い企業や著名人の枠は早々に満席となる。セッションでは履歴書のレビューや就活アドバイス、人脈紹介、SXSW期間中に行われるイベントの招待など、キャリア支援が多角的に行われる。

SXSWという無限の可能性を秘めた舞台で問われるのは、行った先で何を残し、何を得るかー。

開催地までのロジスティクスを整え、アーティストとスタッフ全員が"ライヴステージだけで終わらない仕掛けづくり"に取り組むことが重要だ。そして、グローバルに影響力のある企業・団体との関係構築や、プロモーションツールを通じた"フォローアップ導線"の設計が、長期的な成果を生むための鍵となる。

取材・文:Megumi Hamura

撮影:森リョータ

街中のライヴ会場やホテル、飲食店など各地でイベントが行われる中、バッジ(入場パス)の受け取りや企業ブース、カンファレンスセッションなどの主要企画が実施されるSXSWの中心地とも言えるオースティン・コンベンションセンターが、今年4月に再開発のため閉鎖されることが決まっており、翌年のSXSWには大幅な形式変更が見込まれている。

一方で、SXSWのグローバル展開も加速中。2023年にはオーストラリアで「SXSW Sydney」が初開催され、今年6月にはイギリスで「SXSW London」も幕を開ける予定だ。38年の歴史を持つSXSWが近年になって開催国を拡大している背景には、"国際化"へのニーズがある。オースティンでのSXSWでは、100カ国以上から起業家、投資家、アーティスト、企業関係者が集まり、動員数は40万人以上を誇る。(過去実績)出演者の目指す先は"アメリカ進出"だけでなく"グローバル進出"であり、SXSWはアメリカ発のイベントでありながら、今やアジアやヨーロッパを含む"世界へのハブ"としての役割を果たしている。

世界最大級のテクノロジー、音楽、映画、そしてカルチャーの祭典・SXSWの音楽部門を切り口に、各参加企業・団体が世界へ羽ばたくためのエッセンスを探る。

規模が拡大した日本のショーケース

日本の企業・団体が主催するオフィシャルショーケースとして「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by MUSIC WAY PROJECT」がある。昨年は「TOKYO CALLING」と「INSPIRED BY TOKYO」は別日で開催されたが、今年はオーガナイザー同士が手を組み、2ステージ制のライヴ会場・Mohawkで初の同時開催を実現し、成功を収めた。

屋外ステージでは「TOKYO CALLING」がロックを、屋内ステージでは「INSPIRED BY TOKYO」がエレクトロやR&Bなどをそれぞれ展開し、ジャンルの多様性が "ダイバーシティーな東京"を象徴するショーケースとなった。加えて、数年にわたり開催されてきた両イベントの常連オーディエンスが"日本の音楽"を求めて一つの場に集結したことで、ファン層のクロスオーバーを生む機会にもなった。

さらに、スポンサーやサポート団体の存在感が増した。今年は、日本の5大主要音楽団体による「一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)」と、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長支援・推進する共創プロジェクトとして立ち上がったTOYOTA GROUPの「MUSIC WAY PROJECT」が本ショーケースをサポートした。CEIPAは、同週末にロサンゼルスで開催された「Matsuri '25」(出演:Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI)もサポートするなど精力的に取り組んでいる。

プレゼンターには、The Orchard JapanとTuneCore Japanが参加している。両社ともニューヨークを本拠とし、世界中に拠点を持つグローバルな音楽ディストリビューション会社であり、アメリカ国内でも高い認知度を誇る。こうした企業とのコラボにより、現地の業界関係者へのアプローチにも厚みが加わった。

また、日本事務局「SXSW Japan」を運営するVISIONGRAPH Inc.(未来予報株式会社)は、東京とオースティンに拠点がある。2019年にSXSWと日本唯一のJapan Rep.(日本代表)契約を締結して以降、ショーケースやセッション、展示それぞれの日本企業の参加数は増加しており、イベント前には「SXSW 2025直前ミートアップ@TOKYO」というプレイベントを東京で開催し、出演者や関係者にとって現地入りの"ソフトランディング"を支える機会を提供した。

グローバル進出を目指す上では、日本側の努力だけでは賄えないことがある。国を越えて日本文化を発信するには、文化面と実務面の両方で導線を整える現地拠点の支援も不可欠。発信元(日本)と発信地(アメリカ)の間で、文化の違いを理解し、日米間で円滑なコミュニケーション図る(言語文化的支援)と同時に、現場に必要な作業を遂行する(実務的支援)ロジスティクス的存在があってこそ、グローバル展開は本格的に機能する。

他国のショーケース

他国のショーケースでも"国際化"を意識した工夫が随所に見られた。

まず印象的だったのが、イギリスによる「UK House」。日中はイギリスのテクノロジー、デザイン、文化に関する多彩なセッションや展示が行われ、夜間は「British Music Embassy(BME)」と称して(ミュージック期間後半は日中も)イギリスのアーティストのライヴパフォーマンスが披露された。

会場全体はイギリス仕様に装飾され、思わず写真を撮りたくなるな"映え"空間に。内装にはロンドンの象徴・赤い電話ボックスを模したフォトブースなどの演出もあり、フラッグには豪華なスポンサーロゴがずらりと並ぶ。まさに、国を挙げたプロモーション姿勢がうかがえた。無料配布されたパンフレット(ブローシャー)には出演アーティストのプロフィールの他、運営スタッフの個人メールアドレスまで記載されており、訪問者向けのフォローアップ体制も万全。6月に「SXSW London」が初開催されることもあり、その気合いの入りっぷりが伝わってきた。

※無料配布されていたパンフレットは特設サイトでもダウンロード可能。

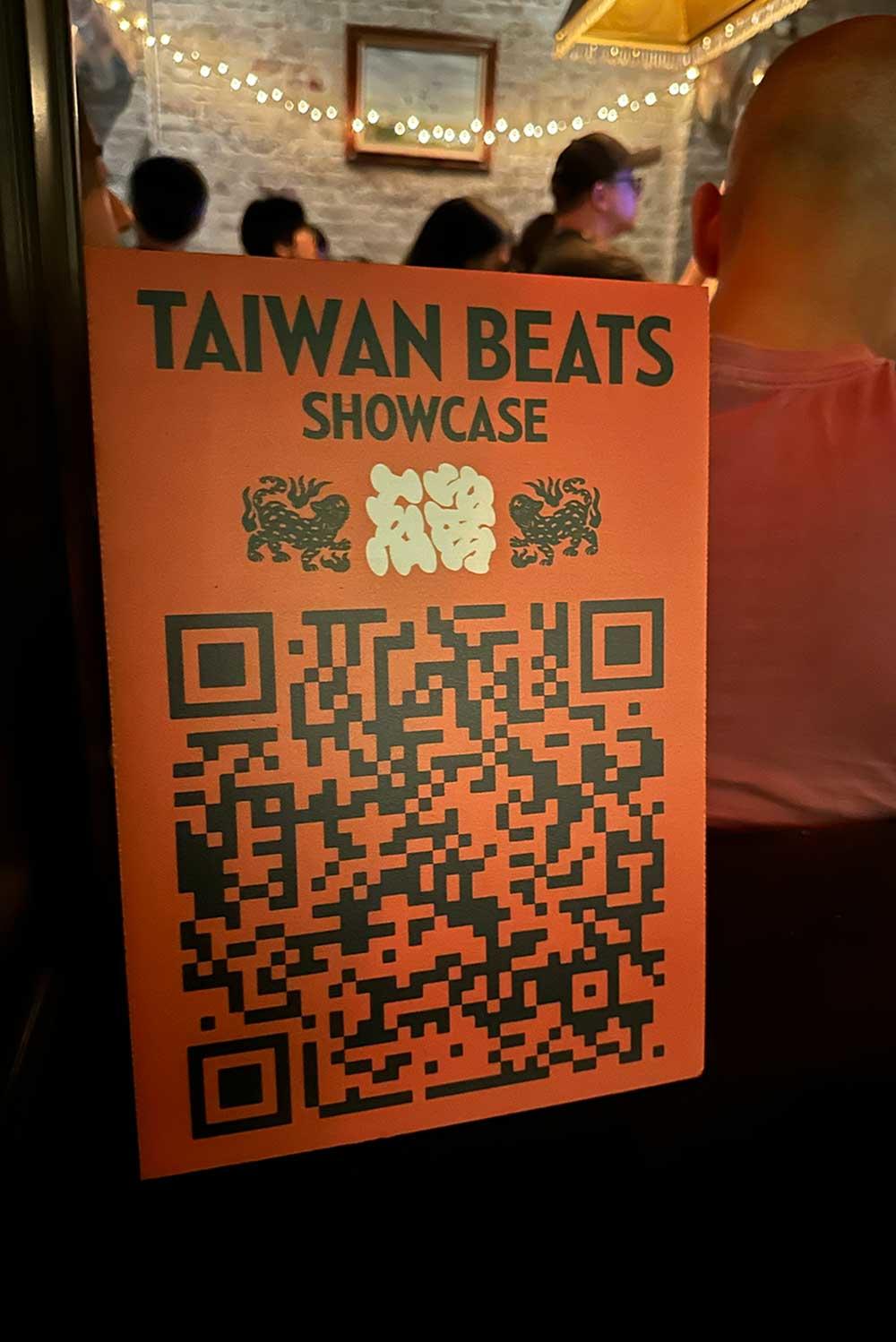

台湾の「Taiwan Beats」も健在だった。本ショーケースを主催するのは、台湾の音楽・文化コンテンツの国際展開を支援し、グローバルな向上を目指す「台湾文化内容策進院(TAICCA・Taiwan Creative Content Agency)」だ。

今年は会場の規模こそ縮小されたものの、入場まで1時間半待ちの長蛇の列ができ、むしろ人気ぶりを印象づける効果となった。会場にはQRコードが各所に配置されており、スキャンすると出演アーティストのプロフィールやプレイリストにアクセスできる仕様。また、Taiwan Beats運営チームの多くが「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO」にも足を運んでおり"今日は日本を応援、翌日は我々が頑張ります"と言ったアジア間の仲間意識も感じられる場面も。TAICCAは昨年、音楽団体IMCJと共催で「Taiwan x Japan Music Matching Event」を東京で開催し、恒例フェスの日本編「Emerge Fest. Japan」を開くなど、日本のマーケットへの本格進出や日台のネットワーク構築に積極的だ。

初参加スポンサー・JBLの存在感

今年のスポンサーで特筆すべきは、アメリカのオーディオブランド・JBLが初めて公式オーディオパートナーを務め、多彩な取り組みを展開した点だ。

その一つが、3TEN at ACL Liveを会場とした「JBL SOUND BODEGA」。AI Sound Boost技術を搭載した新型ポータブルスピーカー「JBL Flip 7」および「Charge 6」の発売を記念し、アーティストライヴや新商品の提供など、没入型のコーナーストアを展開。

テクノロジー分野にも重きを置くSXSWにおいて、アーティストのライヴを目当てに来場する音楽ファンだけでなく、音響技術にこだわるオーディオギーク層に向けた機能性重視のプロモーション展開は、非常に効果的だったと言える。

さらに隣接する大型会場ACL Liveでは、毎年注目を集める「Rolling Stone's Future of Music」が今年はJBLとの共同開催として実施され、今年のグラミー賞でもパフォーマンスしたBenson Booneらが登場し、会場を沸かせた。

音楽業界人と繋がるネットワーキングの場

SXSW期間中、オフィシャルイベントだけでも"MEET UP"と題されたネットワーキングイベントが20件以上開催されたほか、The Recording Academy(以下TRA)やMusic Managers Forum-US(MMF-US)など、各州に支部を持つ音楽業界団体のメンバーたちの交流の場もオースティン各地で行われた。アメリカ式のネットワーキングは、日本のように名刺交換が主流ではないものの、バッジに付いているQRコードやデジタル名刺、LinkedInなどを活用して積極的にコネクトしていく。この場で自身が主催するショーケースやライヴの宣伝を行う関係者も多い。

「SXSW Edu」など教育分野にも力を入れているSXSWだが、今年は「GRAMMY U Membership Meet Up」が初開催された点にも注目したい。GRAMMY Uとは、グラミー賞を主催する団体としても知られるTRAが運営する、音楽業界を志す学生や若手アーティスト向けのメンバーシッププログラム。当日のミートアップでは、TRAのプロフェッショナルメンバーと直接話しながら、キャリアのアドバイスが受けられる場が提供された。さらに、GRAMMY Uメンバーには、TRAテキサス支部が主催するパーティー運営のボランティアスタッフに応募できたり、パーティー内でライヴパフォーマンスを披露できるチャンスも用意されており、音楽業界と接点を持つ貴重な登竜門となりつつある。

また、SXSWでは「Mentor Session」という1対1の個別面談セッションも実施されている。各国の音楽業界プロフェッショナルと約15分間の対話ができ、日本でいう"OB・OG訪問"に近いスタイルだ。参加には事前予約が必要で、希望する時間枠とメンバーを選択して申し込む形式だが、人気の高い企業や著名人の枠は早々に満席となる。セッションでは履歴書のレビューや就活アドバイス、人脈紹介、SXSW期間中に行われるイベントの招待など、キャリア支援が多角的に行われる。

Mentor Sessionの様子(写真は2023年)

SXSWという無限の可能性を秘めた舞台で問われるのは、行った先で何を残し、何を得るかー。

開催地までのロジスティクスを整え、アーティストとスタッフ全員が"ライヴステージだけで終わらない仕掛けづくり"に取り組むことが重要だ。そして、グローバルに影響力のある企業・団体との関係構築や、プロモーションツールを通じた"フォローアップ導線"の設計が、長期的な成果を生むための鍵となる。

取材・文:Megumi Hamura

撮影:森リョータ