YOURNESS、定期公演「Breathing」を完走。その先へ続く想いが循環した夜

REPORT

2025.12.02

2025年11月27日(水)、Enfantsが東京・代官山 SPACE ODDにて自主企画『CUSTOM 3』を開催した。これまでフレデリックやPeople In The Boxが出演したイベントシリーズ『CUSTOM』の第3弾となった今回は、DAY1にSATOH、DAY2に神はサイコロを振らないが出演。ここでは神はサイコロを振らないと赤裸々な心情を分かち合った2日目の様子をレポートする。

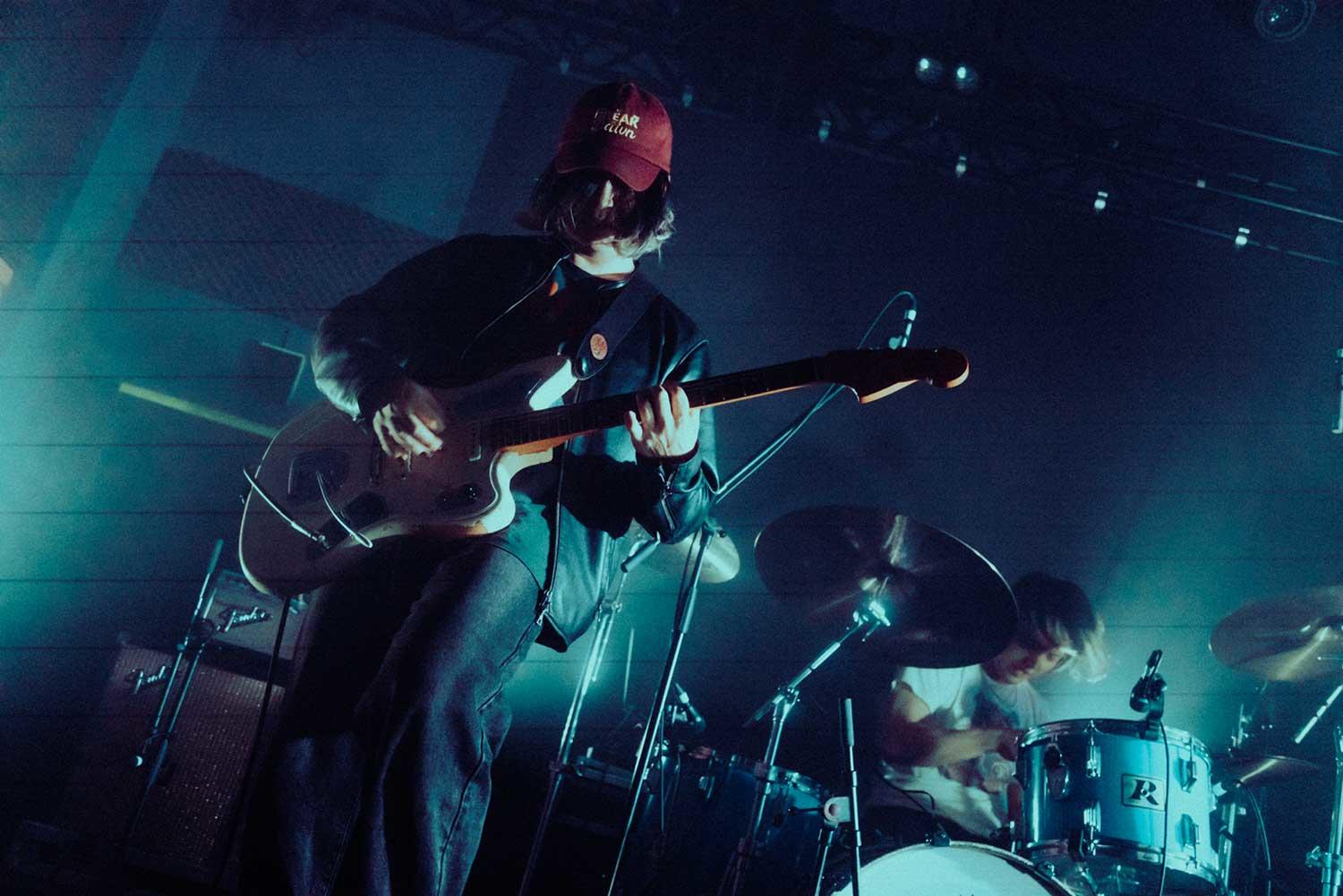

先にステージへ上がったのは、神はサイコロを振らない。ライブ中盤、柳田周作(Vo.)は、脳みその奥深くに刻まれた記憶をしたためた「REM」がLAMP IN TERREN時代の楽曲である「緑閃光」をリファレンスに生まれた作品であることを明かし、「10年前憧れていた方に可愛がってもらえるのは、夢がある仕事だと思います。ミュージシャンになれて良かったし、Enfantsに出会えて良かったです。なので、サプライズをかましたろうかと思って」と「R.I.P.」のカバーを届けた。

ここでセレクトされた1曲が、例えば「Play」や「HYS」のようなアッパーチューンではなく、「R.I.P.」だったこと。その事実は、神はサイコロを振らないとEnfantsの共振を何よりも浮き彫りにしていたように思う。「R.I.P.」はテレビから流れてくるバラエティー番組にかき消されてしまいそうな魂の軋みを〈ふと 価値がないのは自分だと思えてきて眠れない〉〈ああ 惨めで消えたい〉と吐露していく1曲であるけれど、彼らはこのカバーを通じて、Enfantsと同じく巨大な虚無と途方もない絶望、それでも湧きあがってしまう生への執着を拠り所としているバンドであることを示したのである。そしてそれは、桐木岳貢(Ba.)が鳴らすウォーミーな低音が合奏を導いたオープニングナンバー「火花」の〈この痛みも色づいていく 諸行に無常ならば 尚更くたばるつもりはない〉という1節にも、吉田喜一(Gt.)のリフが静寂と暗闇に包まれた会場を突き抜けた「遺言状」の〈透明な僕が見えるなら いっそ突き落としてよ〉なんてリリックにも、表れているものなのだ。

そうやって剥き出しになったままの仄暗い傷口を曝け出したからこそ、「May」から「目蓋」、「スケッチ」へ至る終盤戦は凄まじかった。黒川亮介(Dr.)が震わせるフロアタムによって地平を広げ、〈二人笑い合いながら 子どもみたいに戯れ合っていよう〉と誓う「May」で1人は2人に、花の模様がバックに広がる中、アコースティックギターが誘う柔らかなメロディーを4人で口ずさんだ「目蓋」で2人は4人に、さらには観客の合唱が重なった「スケッチ」で4人は僕らに変容していく。

こうして1曲、また1曲と仲間を増やした先で柳田が放った「俺1人だと自信は持てないけれど、バンドになると最高に、俺たちは音楽で結ばれるんだ」という言葉は、彼らの孤独が僅かばかりでも解けたことを証明していたはず。希死念慮にも似た思考を抱えながらも、「あなたと生きたい」と、「火花みたいに全力で燃え尽きたい」と捧げた全12曲が儚く、しかし確かに強烈な光を放つステージだった。

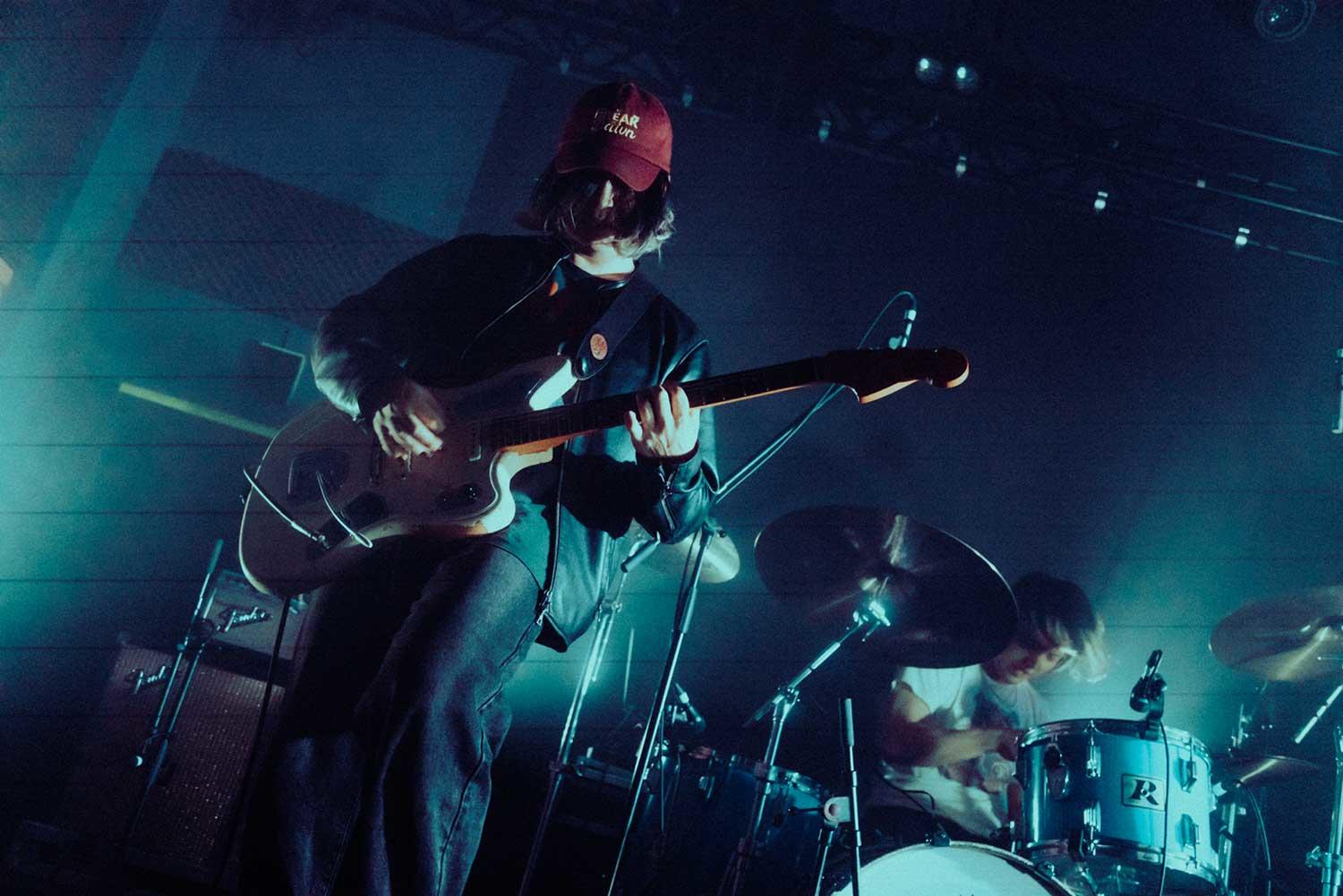

松本大(Vo.&Gt.)の「何かえらい盛り上がってたじゃん。俺らも盛り上がってくれるんでしょうね。遊ぼうぜ!」という一声と同時に、しなるなんて形容が相応しいベース音が腹を殴り、Enfantsのステージが始まる。彼らがセレクトした1曲目は「HYS」だ。ニヒルな笑い声を混ぜ込みながら、オーディエンスと共に〈Yeah, Yeah, どうでもいい〉とフラストレーションを爆発させると、「叫んで、踊って、歌うぞ!」「楽しみ方が分からない人はとりあえず、頭を振っておけば良いよ!いけ!」と「Punk Head」から「デッドエンド」を乱れ打ち。0.1秒手前で咆えることを決めたみたいな極めて野性的な質感を備えた松本のシャウトが、ぐんぐんと深層へ潜り込んでいくように加速していくビートやつんざくリフと手を組んで血液を沸騰させ、のっけからデッドラインぎりぎりの狂騒を演出していく。

奈落に落ちていくがごとくこだまする歌声が客席を満たした「社会の歯車」、白いライトが降り注ぐ中、本家大元の矜持を見せつけた「R.I.P.」を経て、松本はこんな言葉を口にした。

「好きで表現の道を選んでいても、どうしようもなく苦しくなる時もあるはずで。今日は凄く個人的な気持ちで贈りたい曲が沢山あって、渡したいものが沢山あるんです。これもそのうちの1つです」

このMCに続く形で披露された「化石になるまで」は、〈嫌われそうで 怖くて 何もかも僕が悪くて 聞きたくもないよね 時々 どうしようもなくなる〉〈こんな僕をどうか許して撫でてください なんてくだらない生き物〉と許しを請い、生きていくことを保証してくれと願うナンバー。自らと目や耳を塞いで世界と通じ合うことを恐れる人々を重ね合わせるように、一言一言を噛み締めて歌い上げると、背後から光が昇り4人のシルエットが浮かび上がっていく。続く曲は「heartbeat」だ。

先ほど記した通り、松本は「個人的な1日です」と何度も語っていたわけだが、誤解を恐れずに言ってしまえば、「何を今さら」と思ったのも事実。そもそもEnfantsとは獰猛で傍若無人でありながら、自分で流した血を自らで飲み干してでも「生きたい」と願い、のたうち回る美しさと醜さに否応なく取りつかれてしまうバンドだと、私は受け止めていたから。実際、松本はありとあらゆるインタビューにて、Enfantsは徹頭徹尾、彼の主観を話していくプロジェクトであると述べているし、満たされない怒りや空しさを源泉にインモラルなロックンロールをぶちかましていくのだとも口にしている。

だからこそ逆説的に、「化石になるまで」に続けて、LAMP IN TERREN時代の楽曲である「heartbeat」をプレイしたことは、深い意味を持っていたのではないだろうか。これまでEnfantsとしても鳴らしてきた「ニューワールド・ガイダンス」をはじめとする過去のディスコグラフィーとは異なり、この世の微かな光として普遍を志向し、広く届けるための言葉を綴った楽曲。なんせ、〈僕は放ち続ける 君が君を見失わぬ光を〉である。Enfantsになって手放そうとしていたものをこの場で響かせた訳は、神はサイコロを振らないに、この作品たちをプレゼントするためだったはず。つまり、ここでいう「個人的」とは松本の悲喜交々を無加工で放ることではなく、彼から神はサイコロを振らないへ送るラブレターを見守ってほしいという我儘だったのではないか。

そしてそれは同時に、Enfantsが奏でる歌と優しさが切っても切り離せなかったことを伝えていた。「Drive Living Dead」で〈さよならを言わなくちゃ ここから離れよう〉と手を振ろうとして、あるいは『Q.』『E.』『D.』の3部作で「Enfantsとは何か」を証明しようとして気づいた、過去と現在は切り離せないというリアル。誰かの為に歌うポップスから、自らの生き様を打ち立てるロックンロールへ軸足を移しても、時には誰かの背に手を添えたくなってしまう現実。それらを受け入れたからこそ、手渡されたこの2曲は、フロアへも深く染み渡っていったのだ。

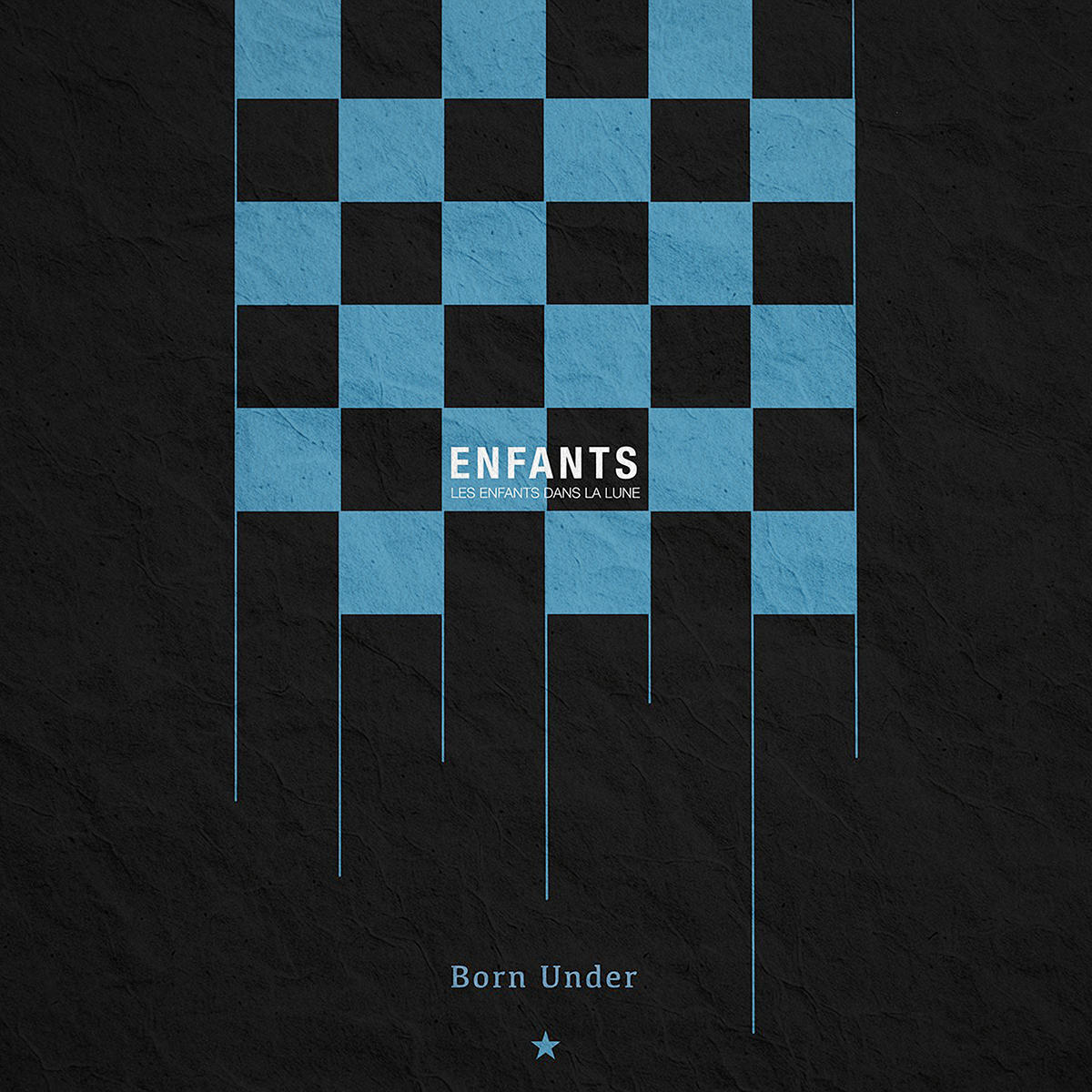

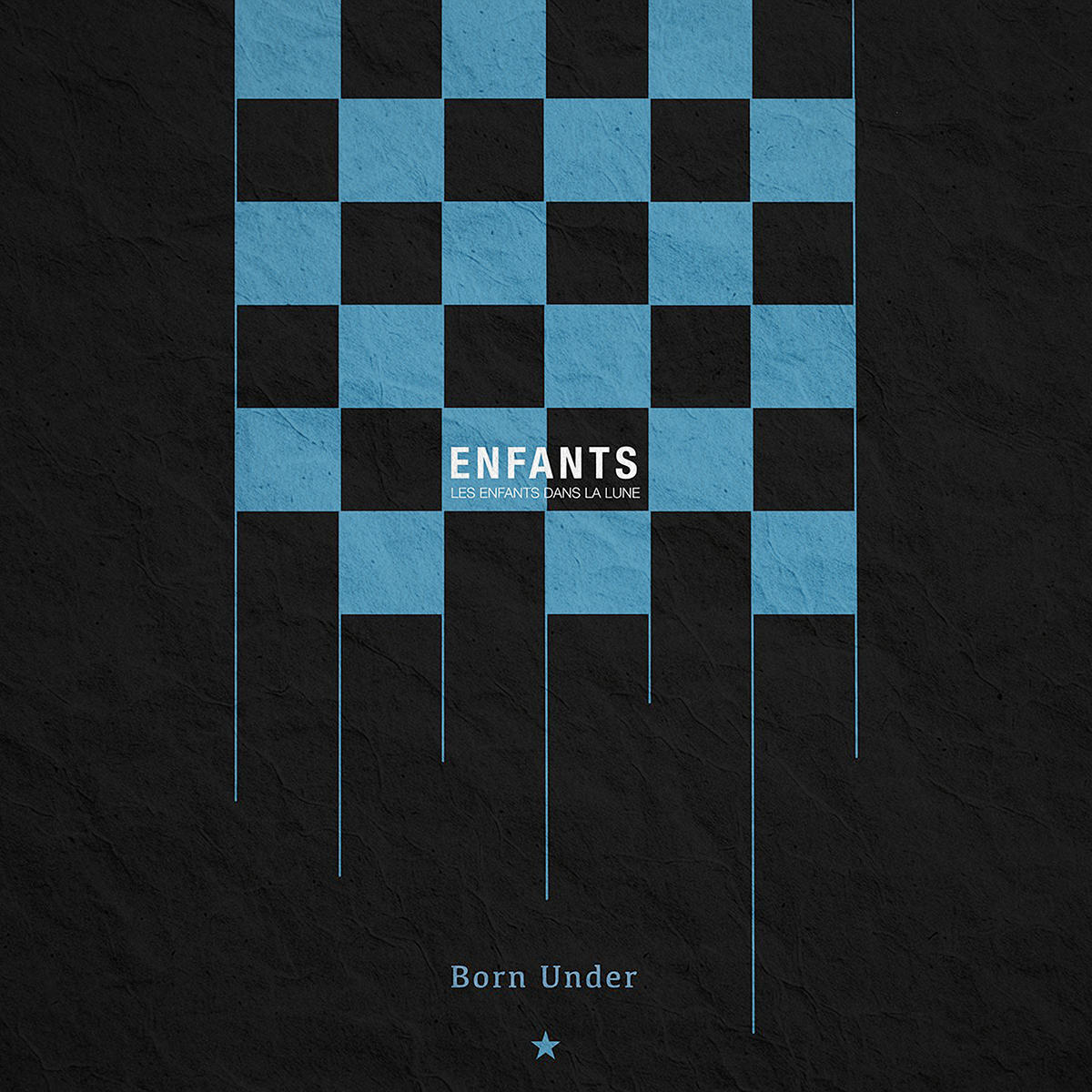

「人間が変わる時は、ネガティブなきっかけではなく、ポジティブな要素を自分の人生に取り入れたいと願うことで訪れると思うわけ。だから、なかなか変われないことだってあるし、自らを肯定することができなくたって構わない。そういう星(宿命)の下に生まれてきてしまったんだから」と投下されたのは、この日リリースされた新曲「星の下」。ファルセットの一歩手前、最もビビッドな音域に乗せて、〈終わりないぜ どこまでも続く絶望 死にたいと生きていたいが同じ居場所〉とEnfantsが吐き出す明暗の両面を射抜くこの曲を、ぐしゃぐしゃに顔を歪ませて歌いあげれば、クライマックスへ。

ラストは「神によって運命が決まっていたって、俺らは人間だからさ。1秒先だって分からない。楽しんでいこうぜ、人生!」と「Play」でエンドマークを打つ。感嘆符が何個付こうとも足りないくらいの勢いで叫ばれた〈なあ サイコロ振って遊ぼうぜ 人生〉の1ラインは、汚いことまみれの人生だろうとも「やるしかない」と言い切る、「どうでもいい」と投げ出すのではなく「どうなったってオッケー」だと告げる、したたかさとパワフルなエネルギーの結晶だった。

こうして『CUSTOM 3』を終えたEnfants。4人の次なる停車駅は、2026年2月21日(土)に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されるワンマンライブ『Tiny Cosmos』だ。瞬く星をその目に見据え、時に妬み、折に手を伸ばしてきた彼らは、どのような宇宙を描くのだろう。

文:横堀つばさ

撮影:稲垣ルリ子

Digital Single「星の下」

2025年11月26日(水)

Format:Digital

Track:

1.星の下

試聴はこちら

東京・恵比寿The Garden Hall

17:00 Open / 18:00 Start

チケット:オールスタンディング前売 一般¥4,900 / U-22 ¥3,500

・チケット先行予約受付中

前売一般 ¥4,900 / U-22 ¥3,500 (いずれも別途入場時1ドリンク代必要)

イープラス:https://eplus.jp/enfants/

@enfants_jp

@enfants_jp

FRIENDSHIP.

先にステージへ上がったのは、神はサイコロを振らない。ライブ中盤、柳田周作(Vo.)は、脳みその奥深くに刻まれた記憶をしたためた「REM」がLAMP IN TERREN時代の楽曲である「緑閃光」をリファレンスに生まれた作品であることを明かし、「10年前憧れていた方に可愛がってもらえるのは、夢がある仕事だと思います。ミュージシャンになれて良かったし、Enfantsに出会えて良かったです。なので、サプライズをかましたろうかと思って」と「R.I.P.」のカバーを届けた。

ここでセレクトされた1曲が、例えば「Play」や「HYS」のようなアッパーチューンではなく、「R.I.P.」だったこと。その事実は、神はサイコロを振らないとEnfantsの共振を何よりも浮き彫りにしていたように思う。「R.I.P.」はテレビから流れてくるバラエティー番組にかき消されてしまいそうな魂の軋みを〈ふと 価値がないのは自分だと思えてきて眠れない〉〈ああ 惨めで消えたい〉と吐露していく1曲であるけれど、彼らはこのカバーを通じて、Enfantsと同じく巨大な虚無と途方もない絶望、それでも湧きあがってしまう生への執着を拠り所としているバンドであることを示したのである。そしてそれは、桐木岳貢(Ba.)が鳴らすウォーミーな低音が合奏を導いたオープニングナンバー「火花」の〈この痛みも色づいていく 諸行に無常ならば 尚更くたばるつもりはない〉という1節にも、吉田喜一(Gt.)のリフが静寂と暗闇に包まれた会場を突き抜けた「遺言状」の〈透明な僕が見えるなら いっそ突き落としてよ〉なんてリリックにも、表れているものなのだ。

そうやって剥き出しになったままの仄暗い傷口を曝け出したからこそ、「May」から「目蓋」、「スケッチ」へ至る終盤戦は凄まじかった。黒川亮介(Dr.)が震わせるフロアタムによって地平を広げ、〈二人笑い合いながら 子どもみたいに戯れ合っていよう〉と誓う「May」で1人は2人に、花の模様がバックに広がる中、アコースティックギターが誘う柔らかなメロディーを4人で口ずさんだ「目蓋」で2人は4人に、さらには観客の合唱が重なった「スケッチ」で4人は僕らに変容していく。

こうして1曲、また1曲と仲間を増やした先で柳田が放った「俺1人だと自信は持てないけれど、バンドになると最高に、俺たちは音楽で結ばれるんだ」という言葉は、彼らの孤独が僅かばかりでも解けたことを証明していたはず。希死念慮にも似た思考を抱えながらも、「あなたと生きたい」と、「火花みたいに全力で燃え尽きたい」と捧げた全12曲が儚く、しかし確かに強烈な光を放つステージだった。

松本大(Vo.&Gt.)の「何かえらい盛り上がってたじゃん。俺らも盛り上がってくれるんでしょうね。遊ぼうぜ!」という一声と同時に、しなるなんて形容が相応しいベース音が腹を殴り、Enfantsのステージが始まる。彼らがセレクトした1曲目は「HYS」だ。ニヒルな笑い声を混ぜ込みながら、オーディエンスと共に〈Yeah, Yeah, どうでもいい〉とフラストレーションを爆発させると、「叫んで、踊って、歌うぞ!」「楽しみ方が分からない人はとりあえず、頭を振っておけば良いよ!いけ!」と「Punk Head」から「デッドエンド」を乱れ打ち。0.1秒手前で咆えることを決めたみたいな極めて野性的な質感を備えた松本のシャウトが、ぐんぐんと深層へ潜り込んでいくように加速していくビートやつんざくリフと手を組んで血液を沸騰させ、のっけからデッドラインぎりぎりの狂騒を演出していく。

奈落に落ちていくがごとくこだまする歌声が客席を満たした「社会の歯車」、白いライトが降り注ぐ中、本家大元の矜持を見せつけた「R.I.P.」を経て、松本はこんな言葉を口にした。

「好きで表現の道を選んでいても、どうしようもなく苦しくなる時もあるはずで。今日は凄く個人的な気持ちで贈りたい曲が沢山あって、渡したいものが沢山あるんです。これもそのうちの1つです」

このMCに続く形で披露された「化石になるまで」は、〈嫌われそうで 怖くて 何もかも僕が悪くて 聞きたくもないよね 時々 どうしようもなくなる〉〈こんな僕をどうか許して撫でてください なんてくだらない生き物〉と許しを請い、生きていくことを保証してくれと願うナンバー。自らと目や耳を塞いで世界と通じ合うことを恐れる人々を重ね合わせるように、一言一言を噛み締めて歌い上げると、背後から光が昇り4人のシルエットが浮かび上がっていく。続く曲は「heartbeat」だ。

先ほど記した通り、松本は「個人的な1日です」と何度も語っていたわけだが、誤解を恐れずに言ってしまえば、「何を今さら」と思ったのも事実。そもそもEnfantsとは獰猛で傍若無人でありながら、自分で流した血を自らで飲み干してでも「生きたい」と願い、のたうち回る美しさと醜さに否応なく取りつかれてしまうバンドだと、私は受け止めていたから。実際、松本はありとあらゆるインタビューにて、Enfantsは徹頭徹尾、彼の主観を話していくプロジェクトであると述べているし、満たされない怒りや空しさを源泉にインモラルなロックンロールをぶちかましていくのだとも口にしている。

だからこそ逆説的に、「化石になるまで」に続けて、LAMP IN TERREN時代の楽曲である「heartbeat」をプレイしたことは、深い意味を持っていたのではないだろうか。これまでEnfantsとしても鳴らしてきた「ニューワールド・ガイダンス」をはじめとする過去のディスコグラフィーとは異なり、この世の微かな光として普遍を志向し、広く届けるための言葉を綴った楽曲。なんせ、〈僕は放ち続ける 君が君を見失わぬ光を〉である。Enfantsになって手放そうとしていたものをこの場で響かせた訳は、神はサイコロを振らないに、この作品たちをプレゼントするためだったはず。つまり、ここでいう「個人的」とは松本の悲喜交々を無加工で放ることではなく、彼から神はサイコロを振らないへ送るラブレターを見守ってほしいという我儘だったのではないか。

そしてそれは同時に、Enfantsが奏でる歌と優しさが切っても切り離せなかったことを伝えていた。「Drive Living Dead」で〈さよならを言わなくちゃ ここから離れよう〉と手を振ろうとして、あるいは『Q.』『E.』『D.』の3部作で「Enfantsとは何か」を証明しようとして気づいた、過去と現在は切り離せないというリアル。誰かの為に歌うポップスから、自らの生き様を打ち立てるロックンロールへ軸足を移しても、時には誰かの背に手を添えたくなってしまう現実。それらを受け入れたからこそ、手渡されたこの2曲は、フロアへも深く染み渡っていったのだ。

「人間が変わる時は、ネガティブなきっかけではなく、ポジティブな要素を自分の人生に取り入れたいと願うことで訪れると思うわけ。だから、なかなか変われないことだってあるし、自らを肯定することができなくたって構わない。そういう星(宿命)の下に生まれてきてしまったんだから」と投下されたのは、この日リリースされた新曲「星の下」。ファルセットの一歩手前、最もビビッドな音域に乗せて、〈終わりないぜ どこまでも続く絶望 死にたいと生きていたいが同じ居場所〉とEnfantsが吐き出す明暗の両面を射抜くこの曲を、ぐしゃぐしゃに顔を歪ませて歌いあげれば、クライマックスへ。

ラストは「神によって運命が決まっていたって、俺らは人間だからさ。1秒先だって分からない。楽しんでいこうぜ、人生!」と「Play」でエンドマークを打つ。感嘆符が何個付こうとも足りないくらいの勢いで叫ばれた〈なあ サイコロ振って遊ぼうぜ 人生〉の1ラインは、汚いことまみれの人生だろうとも「やるしかない」と言い切る、「どうでもいい」と投げ出すのではなく「どうなったってオッケー」だと告げる、したたかさとパワフルなエネルギーの結晶だった。

こうして『CUSTOM 3』を終えたEnfants。4人の次なる停車駅は、2026年2月21日(土)に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されるワンマンライブ『Tiny Cosmos』だ。瞬く星をその目に見据え、時に妬み、折に手を伸ばしてきた彼らは、どのような宇宙を描くのだろう。

文:横堀つばさ

撮影:稲垣ルリ子

RELEASE INFORMATION

Digital Single「星の下」

2025年11月26日(水)

Format:Digital

Track:

1.星の下

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

Enfants One Man Live 2026 "Tiny Cosmos"

2026年2月21日(土)東京・恵比寿The Garden Hall

17:00 Open / 18:00 Start

チケット:オールスタンディング前売 一般¥4,900 / U-22 ¥3,500

・チケット先行予約受付中

前売一般 ¥4,900 / U-22 ¥3,500 (いずれも別途入場時1ドリンク代必要)

イープラス:https://eplus.jp/enfants/

LINK

オフィシャルサイト@enfants_jp

@enfants_jp

FRIENDSHIP.