Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ

INTERVIEW

2024.11.14

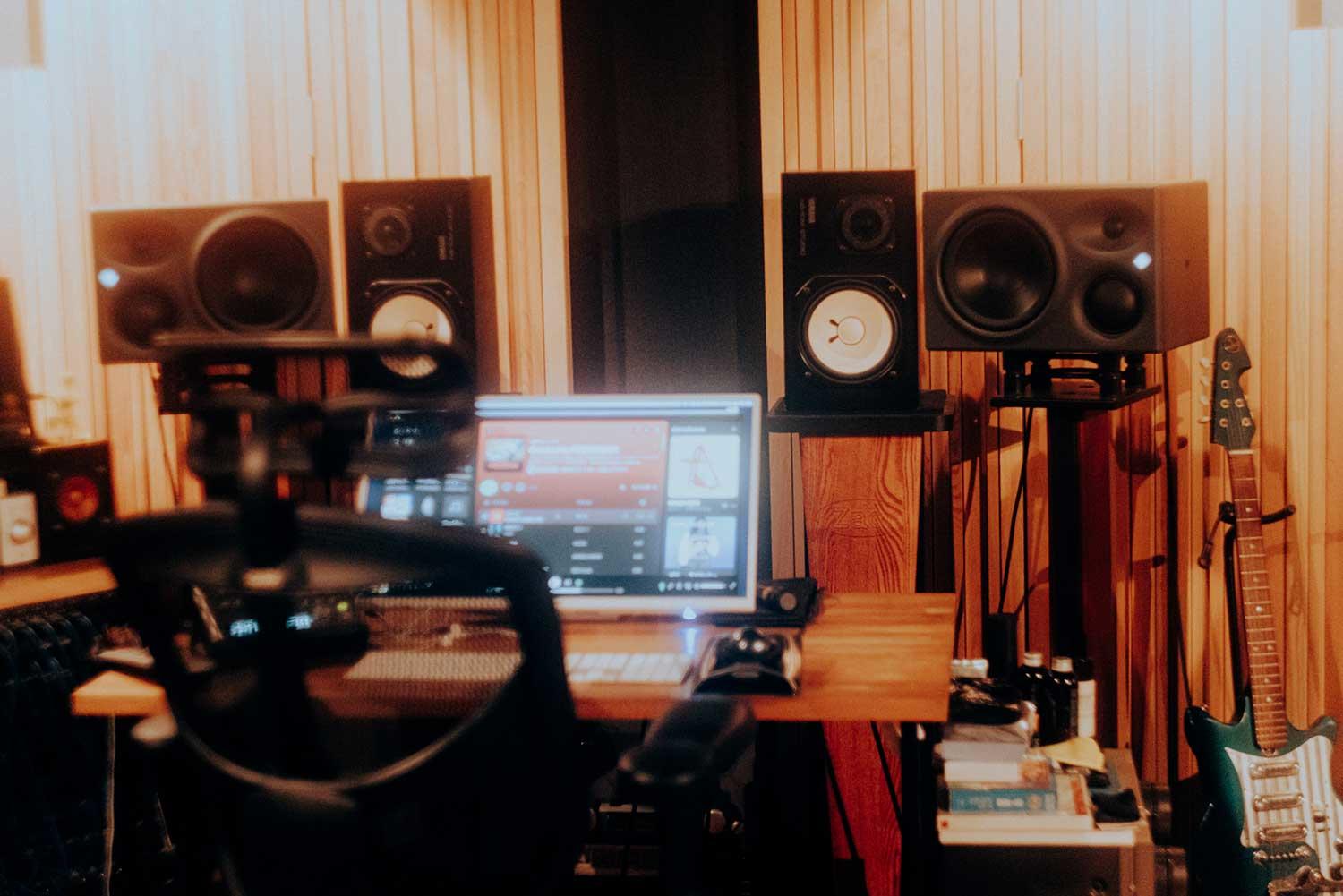

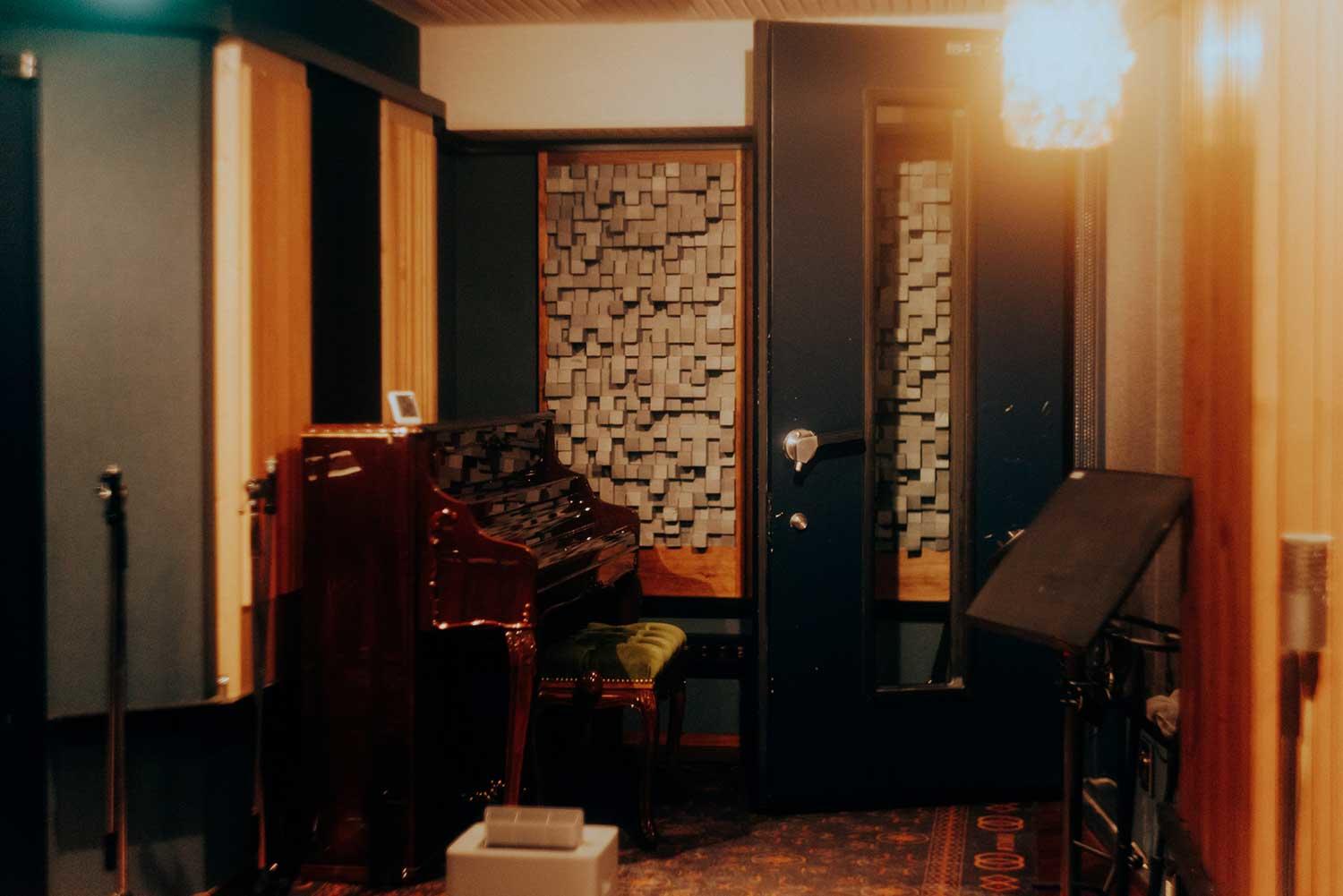

【MAP OF FRIENDSHIP. 】Vol.02 池田 洋(hmc studio)

─エンジニアを目指したきっかけから教えてください。

池田:もともとバンドをやっていたので、宅録から始めて、自分たちの音源を周りの知り合いに聴かせたら、「俺らも録ってよ」みたいになって、そこからが始まりです。当時下北沢のGARAGEで働いてたので、その界隈のバンドのレコーディングをよくやってました。まだパソコンはめちゃくちゃ脆弱で、最初はカセットテープレコーダーでしたね。

─曲を作って演奏するだけではなくて、もともと録音に興味があった?

池田:ありましたね。音そのものに興味をもったきっかけはシューゲイザーとかだと思うんですけど、特に僕の中で大きかったのはレディオヘッドの『OK COMPUTER』におけるナイジェル・ゴッドリッチの存在で。それまでのバンド然としたアルバムから急に変わって、最初は意味がわからなくて、どうこれを消化すればいいんだ?と思っていろいろ調べたら、どうやらバンドもすごいけど、エンジニアとかプロデューサーもすごいらしいぞと。僕が一番興味があるのはもしかしたら音を作る側かもしれないって、ハッとさせられた瞬間がそこだったんです。曲を作るのも楽しかったですけど、録ったやつをいじってるときが一番楽しくて、0を1にするより、1を10とか100にする方が気質的に向いてることに気づいたのが、今の仕事につく最初のきっかけだったと思います。

─『OK COMPUTER』はトリップホップの影響も大きかったり、まさに音像の面でいわゆるバンドサウンドから大きく飛躍した作品でしたもんね。

池田:あの時代って今思うとめちゃくちゃ雑多でしたよね。今いっぱいあるジャンルが地上に出始めた時代で、エレクトロニカとかも出始めたり。だからバンドでもポストプロダクションでいろいろやってしまってもいいというか、打ち込みと混ぜたりすることが世の中に浸透していった時期だった記憶もあるので、それにはやっぱりエンジニアが必要不可欠というか、より重要なポジションになっていく感覚もあったと思います。

─ナイジェル・ゴッドリッチ以外で、特にこの人の影響は大きい、という人はいますか?

池田:もちろんめちゃめちゃいっぱいいて、ナイジェル・ゴッドリッチとダニエル・ラノワは自分の中で2大巨頭なんですけど、比較的最近で言うとショーン・エヴェレットなんじゃないかなって。やっぱりアラバマ・シェイクスは衝撃で、「なんなんだこの音は?」っていう、『OK COMPUTER』と一緒ですよね。バンドがすごいのか、エンジニアがすごいのかっていう。で、ブレイク・ミルズのソロを聴いたらこれまたえぐい音をしてて、それもショーン・エヴェレットで、見た目も奇抜だしっていう(笑)。

─池田さんにとっては、その「なんだこれ」っていう感覚が大事?

池田:そうですね。スタンダードなものとかストレートなもの、いわゆるルーツ音楽ももちろん好きで追いかけてはいるんですけど、やっぱり脳を揺らされてたのはカウンターミュージックだったなと思うんです。歌やメロディーだけじゃなくて、音そのものの情報に相当威力があったんだなっていうのはありますね。

─カウンターの打ち方は時代によって変わってくるとは思うけど、ペトロールズにしろbetcover!!にしろ、やはり池田さんが関わっているアーティストからはカウンター的な立ち位置を感じます。

池田:今挙げていただいた2バンドに関しては、ペトロールズでいうと亮くん(長岡亮介)、betcover!!で言ったら二郎ちゃん(柳瀬二郎)と、もう本当に肩を寄せ合いながらパソコンを見て、これをやったらどうなるか、こっちの方がいいんじゃないか、そういうコミュニケーションでしか成り立ってない音源というか。一方的に僕がオペレーションして、「これでどう?」っていうのはほぼなかったと思います。

─話を戻すと、友達のバンドの録音をしていたところから、どのようにスタジオのエンジニアになっていったのでしょうか?

池田:当時は友達のレコーディングを手伝いつつ、ライブハウスでPAもやってたんですけど、今のhmc studioの前身になるPRESENCE STUDIOっていう、下北沢のBASEMENTBARの社長のビルの中にあるスタジオがあって、そこを回してくれないかっていう話があったんです。当時BASEMENTBARの店長だったコバカツさんはもともとアポロチームや桂田5をやっていて、最初に言った僕が20歳前後ぐらいのときに近しい界隈にいて、仲が良かったんです。で、渋谷でたまたま会ったときに、「池田くん、今何してるの?」「変わらずフリーでエンジニアやったりしてます」って言ったら、社長を紹介してくれて、PRESENCE STUDIOのハウスエンジニアになったんです。

─もうその頃には仕事としてエンジニアをやりたい気持ちがあり、その話をもらったときにはぜひ!っていう感じだった?

池田:そうですね。僕はもともとバンドマンで、プロのミュージシャンを目指してたんですけど、性格的に就職して音楽のフィールドから離れてしまうと、もう音楽に戻ってこない気がしたんです。自分で言うのもなんですけど、順応能力が無駄にあるので、多分そっちはそっちで楽しくなっちゃうだろうなって(笑)。でも音楽のフィールドの中で仕事をしていれば、いつか自分がミュージシャンとして戻ってこれる可能性があると思いながらやっていて、つまりいつか自分がミュージシャンとして作品を出す、その目標を捨てないためにエンジニアをやっていたっていうのはあるかもしれないです。

─そのマインドは今も変わらずありますか?

池田:まだあるにはあります。映画音楽をずっとやりたくて。そもそものきっかけとして、中学のときに映画音楽すごいなと思った瞬間があって、そこから楽器をやり始めたんですよ。映画音楽をやってみたくて、それでキーボードとか、マルチに楽器をやり始めて。

─ちなみに、きっかけとなった作品というのは?

池田:小室哲哉さんの『天と地と』。映画の内容はほぼ覚えてないのに音楽だけめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、サントラを買って、もともとTM NETWORKは好きだったんですけど、「これ小室哲哉なの?」ってなって。僕より上の世代だとそれが『戦場のメリークリスマス』だったりすると思うんですけど、僕の世代では小室さんだったんですよね。

─PRESENCE STUDIOが改名してhmc studioになったのはどういう経緯だったんですか?

池田:BASEMENTBARの社長に「独立しないか?」って言われたのがきっかけです。PRESENCE STUDIOのときは言ったら雇われなので、スタジオの維持をしないといけないわけで、僕の好みでバンドを選ぶことはできないじゃないですか。PRESENCE STUDIOという屋号に来てくれた人を誰でも受け入れるスタンスだったので、自分の得意じゃないジャンルのバンドでも、仕事として受け入れないと回らない。そういう時代が5年くらいあったんですけど、その中で自分の心の変化もあって、自分のサウンドというか、池田っぽいっていうものを作っていかないと、エンジニアが楽しくなくなって、いずれやめちゃうかもな、ぐらいの感じがあって。だったらもう屋号から変えて、意思表示をするしかないと思ったんですよね。

─hmc studioに改名して独立したのが2012年。そこから数多くのアーティストを手掛けられていますが、その中でも特に深くコミットしたバンドだったり、シーン的なものを挙げていただくことはできますか?

池田:当時「あの音っぽくしてほしい」っていう依頼が多くなったのは、踊ってばかりの国をやってからですね。踊ってばかりの国は散々洋楽をリファレンスにして、日本の音楽シーンを置いてけぼりにしていこうぐらいの感じでやってたんですよ。でもそれを聴いた下北界隈の、後にネバヤンやヨギーになる子たちを、そのフォロワーとして僕が録ることになるっていう。あとそれより先に僕はペトロールズもやっていて、その後にシティポップがワーッと広がって、シーンになって、そこにいたのがSuchmosだったりネバヤンだったりヨギーだったりしたわけですけど、そのきっかけというか、そこにはペトロールズや踊ってばかりの国がいたと思うんです。フィッシュマンズ・フォロワーみたいな部分も含めて、種火を落として、そこからバッと広がって、シティポップっていうものになっていったような、自分で言うのはちょっと恥ずかしいですけど(笑)、そんなふうに僕は見てました。

─ヨギーもネバヤンも間違いなく踊ってばかりの国の影響を受けてるし、ペトロールズのトリビュートにはSuchmosも含めたその3組が参加してたりもするし、あんまり明文化はされてない気がするけど、客観的に見てもその流れはあったと思います。そもそも踊ってばかりの国はなぜ関わることになったのでしょうか?

池田:当時踊ってばかりの国を出していたmurffin discsの志賀さんとよく仕事をしていて。

─同じレーベルのThe MirrazやCzecho No Republicにも関わられてましたよね。

池田:そうですそうです。当時のその前のシーンとしてはロックンロールリバイバルですよね。僕が担当させてもらってたVeni Vidi Vicious、The Mirraz、QUATTROみたいな、踊ってばかりの国もそこがきっかけで。

─踊ってばかりの国もガレージリバイバル的な要素があるバンドですもんね。それに加えて当時で言うとディアハンターとか、USのサイケなバンドとの同時代性もあって。

池田:僕が踊ってばかりの国で目指したところはガールズ。あと音色に関してはやっぱりデヴェンドラ・バンハート、リトル・ジョイとかですね。制作はもうとにかくみんな潔いんですよ。予定したことと違うことが起きても、「今のかっこよくない?」ってなったら、それを採用する。あんまり考えすぎないからこそ、あの多作に繋がってると思いますね。

─hmc studioが梅ヶ丘に移転したのが2021年。それはどういうタイミングでしたか?

池田:コロナ禍の影響です。建物がなくなることになって、出て行くしかなくなっちゃって。2020年の12月にクローズすることが決まって、最後にレコーディングをやってたのがDYGLだったんですよ。録りだけ何とかやり切って、ミックスは家でやりました。FRIENDSHIP.と関係あるバンドだとThe Wisley Brothersもそのタイミングでやってて、聴くとそういう音になってるというか、世の中の混沌とした感じの音になってます。やっぱり音には世情とか世の中の状況が色濃く反映されますよね。

─その後にここに移転して、もちろん音響面でのこだわりもありつつ、やはりコーヒーと日本酒にこだわったカフェバーが併設されていることが最大の特徴だなと。

池田:レコーディングスタジオはレコーディングをする人しか来ないので、めちゃくちゃ閉鎖的じゃないですか。ミュージシャン以外は足を踏み入れる機会がないですよね。でも海外だとこういう場所は普通にあって、よく海外にライブをしに行ってるネバヤンの阿部ちゃんやDYGLに話を聞くと、カフェが併設されたレコーディングスタジオは珍しくないどころか、めちゃくちゃ多いそうなんですよ。リスナーとかファンとか、これからバンドをやろうとしてる人が、特別なきっかけがなくても来れる場所にしたかったんです。

─サロンみたいな感じになって、ここからいろんなことが始まっていくような。

池田:そうなるといいなと思ってました。コーヒーに関しては、レコーディングといえばコーヒーなので、下北のときは美味しいコーヒーをわざわざ買いに行ってたんですよ。だったら、その場にカフェがあったら一番いいじゃんって。あとはここでイベントをやったり、スタジオライブをやったりして、そういうときにも一般のお客さんが入れる。僕の性格的にもずっと閉鎖的なところにいると息苦しくなっちゃうし、スピリチュアルなことじゃないですけど、人が来ることによっていい気が流れてくる気がして。イメージとしては、スモールタゴスタを目指してた部分があるんですよ。

─高崎にあるTAGO STUDIO。

池田:僕あそこがすごく好きで、スタジオの上に大きいカフェスペースがあるんです。めちゃくちゃ美味しいクレープもあって、ゆっくりできて、前からいいなと思ってたので、そういう場所を作れたらいいなって。

─実際今はミュージシャンじゃない人もふらっと立ち寄る場所になってるわけですよね。

池田:先月ここのお客さんがレコーディングしてたりしますからね。夜に飲みに来て、「僕上京してきたばっかりなんですけど、バンドをやってて、調べたら影響を受けたバンドばっかりここでレコーディングしてて、僕も録ったりできるんですか?」って言われて、「そのために作ったんだよ」っていう(笑)。そういうことがもっと増えるといいなと思いますね。これは言葉が合ってるかどうかわからないですけど、僕は自分のことは商業エンジニアではないと思っていて。線引きしてるわけではないですけど、いわゆるメジャーの人たち、ある程度数字を出さないといけないチームの中でやるという感じではないなって、自分としては思ってるんですよね。

─FRIENDSHIP.はデジタルのディストリビューションサービスではあるけど、コミュニティ的な側面があって、繋がりのあるアーティストもたくさんいるから、そういう中で池田さんの音が必然的に求められているように思います。その中でもヘルシンキ(Helsinki Lambda Club)は長く関わっているアーティストの1組で、去年はここでアルバムについての取材をさせてもらいましたけど、それ以降の彼らは繰り返し海外に行っていて。池田さんはこの1年ぐらいのヘルシンキについてはどのように感じていますか?

池田:大きく見れば今もアルバムの延長線上にはあると思うんですけど、次のEPで堀江(博久)さんに一曲プロデュースをお願いしてるんですよ。そもそもプロデューサーをつけたいっていう話はずっとあって、いろんな候補が挙がってたんですけど、僕の中では堀江さん一択だったんですよね。

─堀江さんとはもともと繋がりがあったのでしょうか?

池田:すごく端折って言うと、大きくはやっぱりこの場所なんですよ。ここのバーには時々、堀江さんや林(宏敏/kanekoayano、元・踊ってばかりの国)くんが飲みに来てくれるんですけど、二人は仲がいいんです、お酒が好きな同士でもあって。そのときの堀江さんと林くんの会話って異次元なんですよ。そもそも誰の話してんの?っていうようなバンドの話を持ってきて、その中の誰も知らないようなギタリストの話をしだして、「何曲目のこのパートはこのアンプを使ってるらしいよ」みたいな感じ(笑)。すごく昔の音源の話とかをよくしてて、結局残る音楽ってそうやって語り継がれてるんですよね。サブスクの時代にもアナログしかない音源がたくさんあって、それはもう忘れられたら終わりなんですけど、堀江さんや林くんみたいな人がいると、そのアナログが語り継がれて、受け継がれていく。ただそこに語り継がれるようなエピソードが入ってなかったら、忘れられる音楽になってしまうわけですよね。僕が録ってるバンドがもし解散しても、やっぱり音源は残っていってほしいので、そのためには語り継いでもらえる要素を入れたい。「これってラインのギターを歪ませてるのかな?」とか細かいことでもいいんですけど、そういう語り継いでもらえるような要素を一つでも二つでも入れていきたくて、今回のヘルシンキでそれをしてくれてたのが堀江さんだったんです。もちろん商業的な成功とか、数字とか、目先のことも考えないといけないとは思うんですけど、そこだけがファーストになってしまうと本末転倒なので。

─それこそ語られずに忘れられてしまうかもしれない。

池田:一過性のものとしては成功かもしれないですけど、それは僕が目指すところではないので。

─Ålborgも長く聴かれていきそうなバンドだなと思いますが、なぜ彼女たちを録ることになったんですか?

池田:そこに関してはbetcover!!ですよね。(岩方)禄郎くんは10代のときから二郎ちゃんのバックをやってくれていて、くぬぎっち(くぬぎみなと)もbetcover!!の『サンダーボルトチェーンソー』のときにギターを弾いてくれてるんですよ。当時「若いのにこんないいギター弾く子がいるんだ」と思ったし、Riki Hidakaも「くぬぎっちは最高のギタリストだね」っていうぐらい、一目置かれてるんです。

─そんな彼らが新しくÅlborgを始めたと。

池田:新しく始めたどころか、あのバンドは言ったらもともとお遊びバンドなんですよ。みんな横浜のB.B.STREETの横にあるリハスタを使ってて、年も近くて、遊びでというか、サークルのノリでやり始めたのがÅlborgなので、「バンドやろうぜ!」みたいなテンション感のバンドじゃないんです。だから、自分たちのやりたいことをやれなくなったら意味がないというか、そういうバンドの代表格のような印象です。

─フォーキーな歌の部分にしろ、うっすらサイケな音像にしろ、池田さんがこれまで関わってきたバンドのニュアンスともやはり通じるものがありますが、アルバムのレコーディングではどんな部分を大事にしましたか?

池田:さっきの話にも通じますけど、やっぱり今すぐにどうにかなってほしい気持ちもありつつ、時間をかけて伝わっていくバンドだとも思うので、メンバーと売れる・売れない、みたいな話をした記憶はほぼないです。積極性がないと思われるのも違うんですけど、がっついてないというか、自分のスタンスを崩さない。なので、あの人たちの人間性がそのまま音に乗ればいいなと思ってましたね。歌とかは家で録ってたりもするんですよ。ベースのかまちゃん(かまたたつや)は家にレコーディングができる環境を持ってるので。

─B.B.STREETでPAをやってるんですよね。

池田:そうですそうです。なので、Ålborgの初期はかまちゃんが録っていて、今も歌とか振りものとか、Ålborgの雰囲気を出すのに大事な上もの的なものは結構かまちゃんが録ってくれてるんですよ。家族と遊びながら、飯食いながら、「じゃあ、歌うか」みたいな感じなので、ものすごくリラックスしたテイクが録れて、空気感も全部そうなってますね。

─Ålborgの音楽に親密さはすごく大事な要素で、それはそういう環境から生まれてる部分も大きいわけですね。

池田:最初にポストプロダクションの話をしましたけど、僕は第三者作為を見せないといけない作品と、第三者作為があるとダメな作品があると思っていて。僕自身はレディオヘッドの前にナイジェル・ゴッドリッチが来ちゃってるので、ときには第三者作為もすごく大事だと思うんですけど、一般のリスナーには何のフィルターもなく音楽を聴いてほしい部分があるし、エンジニアやプロデューサーっていうフィルターがない方が素直にスッと入っていくバンドとか音楽ってあると思うんです。Ålborgはそっちなので、極力僕は何もしないというか、なんならクレジットもいらないぐらい、彼らの自然体、フィジカルをただ録るようなアプローチにしたかったっていうのがあります。

─途中で話に出たTAGO STUDIOで録音されたThe Wisely Brothersの今年のアルバム(『その前夜』)もそっちですよね。

池田:もろそうですね。第三者作為はほぼいらない。

─全部即興演奏なんですもんね。

池田:映像でも残ってますけど、最初は曲すらないんですよ。「誰から始める?」みたいな、完全にインプロで、めちゃめちゃ面白かったです。

─TAGO STUDIOで録ったのは池田さんが紹介したわけですか?

池田:タゴスタが持ってる雰囲気と、The Wisley Brothersの今回のアルバムのコンセプトが音的にもすごく合うと思ったし、行くまでの道中にサービスエリアでご飯を食べたり、夜飲みに行ったり、そういうことも大事だったというか。レコーディングもあくまで通過点の一つであって、TAGO STUDIOに行った経験全部がパッケージされたアルバムだと僕は思ってます。

─逆にFRIENDSHIP.関連でポスプロなどの第三者作為を意図的に入れた作品というと、何が挙がりますか?

池田:それで言うと、ゆうらん船でしょうね。『MY REVOLUTION』はポスプロをめちゃくちゃやっていて、ありとあらゆることをやりましたね(笑)。

─リファレンスはありましたか?

池田:ゆうらん船は基本的にリファレンスってないんですよ。「この曲のここだけ」とか、そういうのはあるんですけど、大きいリファレンスはないんです。ただ僕は基本的にはリファレンスは作りたい派なんですよ。一旦リファレンスに近づけて、最終的にはそうならなくても、一旦目指すことでみんなが同じ方向を向ける。僕はよくそれを「同じ乗り物に乗る」って言ってるんですけど、「あそこに行こう」ってなったとしても、自転車の人もいれば、車の人も新幹線の人もいるみたいな、それぞれの乗り物が全く別々だったら、とっ散らかるんですよね。なので、一旦同じ乗り物に乗ろうよっていう意味で、僕はリファレンスを作りたがるんですけど、でもゆうらん船は絶対同じ乗り物に乗らないんですよ(笑)。人間的にはどんなバンドよりも穏やかで、静かで、僕が黙ってたら1時間誰も喋らないくらいの感じなんですけど、それぞれの癖があるというか、フィジカルの塊みたいな5人なので、同じ乗り物には乗らないんですよね。

─5人それぞれにキャラクターがあって、だからこそいろんな側面が混ざった面白い作品が生まれる。ただそれをまとめるのは決して簡単な作業ではないでしょうね(笑)。

池田:簡単な作業ではないし、最後に聴いてみようってなったときも、まだ正解じゃないんですよ。みんながみんな、「僕はもっとこうしたい」っていうのが絶対ある。その空気はここに座ってればわかるんです。締め切りがなかったらきっとずっとやってますよ(笑)。でも出来に納得してないわけじゃなくて、みんな「今日はここがマックスだね」っていうのはわかるし、リリースをするためには締め切りがあるのもわかってるから、「この曲はこれで終わり」って言ってるだけ。普通のレコーディングはミックスが終わると、大体「これじゃん!」みたいな空気になるんですけど、ゆうらん船の場合は沈黙が流れて、「いいの?悪いの?」みたいになることが多いですね(笑)。

─レコーディングの温度感もそれぞれで面白いですね。ゆうらん船は今ちょうど新曲をレコーディング中だとか(取材は10月の頭)。

池田:真っ最中です。ゆうらん船は決まった正解がないので、いつも不安といえば不安ですけど、でも今回も曲はめちゃくちゃいいので、楽しみにしてほしいです。

─今日ここまで話してもらった下の世代のバンドも含めて、今後ミュージシャンとどう関わっていきたいか、エンジニアとしてどういう部分を大事にしていきたいか、最後に改めて話していただけますか?

池田:途中の話にも通じますけど、やっぱり残るものを作りたいです。語り継ぎたくなる一滴を入れていきたいですけど、それはバンドにも気づかれないようにちょっと変な歪みを入れるとかでは全くなくて、ちゃんとコミュニケーションを取って、バンドと一緒にそれが残せれば一番理想ではあるんですよね。それに瞬発力があるかどうかというと僕はないと思ってるんですけど、僕は正しい場所に正しいものを届けたいと思っていて、正しい人がいないと正しい場所の意味がないんですよね。なので、希望的なところも含めてお話しすると、音楽が好きな人ももっと音楽を聴いてほしいし、聴き方もちょっと変えてみてほしい。そこまで仰々しく聴けっていうわけではないですけど、ただ右から左に曲が流れていくような聴き方じゃなくて、この人たちは何をそこに入れようとしてるのか、もう少し意識してもらえたらと思ったりはしますね。

─林くんと堀江さんほどディープに話さなくてもいいけど、あの曲のここがよかったよねとか、こういう楽器を使ってるらしいよとか、そういう話をもっとフランクにして、楽しみつつ、より深く味わうみたいな、そういうことが広がっていくといいですよね。

池田:PAはパブリックアドレスの略なんですよ。パブリックは公衆、アドレスは伝達。人に届ける意味で、PAが間違っちゃうと一番ダメじゃないですか。例えば、ダンサブルなのが強みのバンドのライブで低音がスカスカなのはありえない。逆にÅlborgで低音が爆音なのはおかしい。これはパブリックアドレスを間違っちゃってる。正しいところに正しいものを届けられてないから、伝わるものも伝わらなくなっちゃう。

─カウンターミュージックでありつつも、その背景にはパブリックアドレスの精神がある。

池田:そこはもともとPAをやっていたことが大きいかもしれないですね。ただライブだとそれが今起こってることなのでわかりやすいけど、音源は目の前でリスナーの反応が見れるわけではないので、自分が正しいか正しくないのかがわかるまでだいぶディレイがあるから、それを想像力でカバーしていかないといけない。僕の役割は正しい場所に正しい音を届けるためのポストマンなのかなって思うんですよね。

取材・文:金子厚武

撮影:稲垣ルリコ

hmc studio

〒154-0022 東京都世田谷区梅丘1-15-14 本通りビルB1F「hmc coffee」

OPEN 12:00/CLOSE 17:00(L.O 16:30)

定休日:木・日曜日

「hmc sake」

OPEN 20:00/CLOSE 25:00(L.O 24:30)

定休日:日曜日

PROFILE

金子厚武

金子厚武1979年生まれ。埼玉県熊谷市出身。インディーズでのバンド活動、音楽出版社への勤務を経て、現在はフリーランスのライター。音楽を中心に、インタヴューやライティングを手がける。主な執筆媒体は『CINRA』『Real Sound』『ナタリー』『Rolling Stone Japan』『MUSICA』『ミュージック・マガジン』など。『ポストロック・ディスク・ガイド』(シンコーミュージック)監修。デジタル配信サービス「FRIENDSHIP.」キュレーター。

@a2take / @a2take3

LINK

FRIENDSHIP.@hmc_studio

@hmc_studio